MELHORES QUADRINHOS LIDOS EM 2017 - PARTE 2

/

Li muitos quadrinhos em 2017. Infelizmente, o clichê quantidade não reflete qualidade pode ser aplicado no meu caso. Apesar de ter lido muito material novo e algumas velharias, confesso que tive dificuldades em encontrar gibis que realmente merecessem fazer parte desta lista de melhores leituras. Sei lá. Talvez esteja ficando velho e chato, mas o fato é que não foram muitas as HQs que mexeram com meu coraçãozinho. Bem, isso já foi dito antes, mas a lista de leituras da equipe Raio Laser não tem necessariamente lançamentos do ano, mas gibis de qualquer época. Sim, sei que vocês estão acostumados com listas de gibis recentes, mas lamento informar que não tive tempo nem dinheiro para comprar tudo que saiu em 2017. E, mesmo que tivesse, duvido muito que faria algo diferente do que fiz. Acho um saco essa ditadura do novo e não consigo/quero ficar atualizado. Sorry, folks. Lembra que eu disse que estou ficando velho e chato? Então... (MMA)

Segue a lista, sem ordem de preferência:

por Marcos Maciel de Almeida

1- Três Sombras - Cyril Pedrosa (Companhia das Letras, 2011): Eis um gibi que me ganhou pela capa. Assim que vi aquela floresta tenebrosa e o título misterioso, percebi que tinha sido fisgado pelo trabalho do francês Cyril Pedrosa. O enredo, entretanto, é bastante indigesto para pais, avós, tios e assemelhados: a tentativa desesperada de evitar a morte de um ente querido. Negação, fuga, dor e aceitação. Três Sombras é sobre tudo isso. Em planos de sequência primorosos – que se passam em locações tão diversas quanto originais - Cyril narra a corrida frenética de um pai numa disputa que ele não pode vencer. Seus adversários são as intrigantes - e incansáveis - três sombras do título. O traço aparentemente simples de Pedrosa é enganador. Por meio de pinceladas leves, o autor transmite emoções profundas, inerentes a qualquer pessoa. Seus quadrinhos evocam uma melancolia endêmica do gênero humano, como se o peso da existência estivesse apoiado sobre nossas cabeças, à espera de qualquer descuido para poder desabar e acabar de vez com o martírio de viver. Poético, elegante, triste, mas nunca enfadonho, Três Sombras mostra - num ritmo às vezes ofegante, às vezes preguiçoso - a vã obsessão humana em tentar fugir do inescapável.

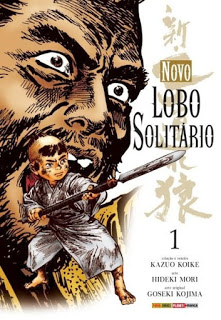

2- Novo Lobo Solitário - Kazuo Koike e Hideki Mori (Panini, 2017): Quem foi o cara que disse que um raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar? Este cidadão certamente não leu o Novo Lobo Solitário, de Kazuo Koike. Mais de 40 anos após o encerramento da história de Itto Ogami - finalizada em 1976 - o lendário roteirista japonês retoma a saga do último integrante da família Ogami, Daigoro, a partir do ponto exato em que a série original havia terminado. Para a empreitada, Koike escalou Hideki Mori, que teve de encarar a barra de substituir o gigante Goseki Kojima. E o novato deu conta do recado, conseguindo fazer o impensável: chegar perto de replicar o talento e a técnica de Kojima, também responsável direto pela trajetória de sucesso do Lobo e seu filhote. Se Kojima é hoje reverenciado pelas sequências de ação vertiginosa, enquadramento cinematográfico e fotografia bela e diversa, Mori não ficou para trás e fez o dever de casa, deixando o espírito do velho mestre orgulhoso. É lançamento caça-níquel? Tenho minhas dúvidas. Kazuo Koike já é lenda no Japão. Escreveu trocentos títulos e ministrou uma pancada de cursos de roteiro. Não é como se o escritor veterano estivesse com a conta de luz atrasada. Koike tem histórico de integridade e comprometimento com os fãs. Tanto é assim que, quando percebeu que seu gibi Samurai Executor - também feito em parceria com Kojima - não estava à altura do trabalho que vinha fazendo com o Lobo Solitário, decidiu matá-lo. E o fez no próprio gibi de Itto Ogami, como vimos em Lobo Solitário - 1ª série, da Panini, publicado em 2005. Por isso, acredito que, se Koike se sentiu impelido a dar continuidade à saga, foi porque ainda tinha algo a dizer.

É claro que sempre haverá as velhas viúvas do mangá original que lamentarão o fato de que o novo trabalho estaria corrompendo a obra anterior, que deveria ter sido mantida intocada e etc. Não dê ouvidos para tais lamúrias. Ignore as reclamações desse povo que não faz sexo. Pule de cabeça nos novos capítulos da saga de Daigoro, o garoto que tem os olhos de gelo e a capacidade de derreter os corações mais embrutecidos.

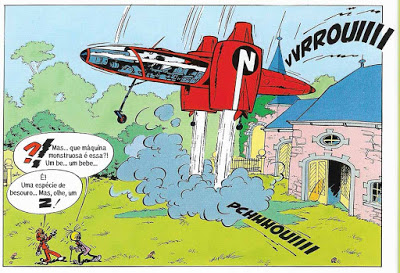

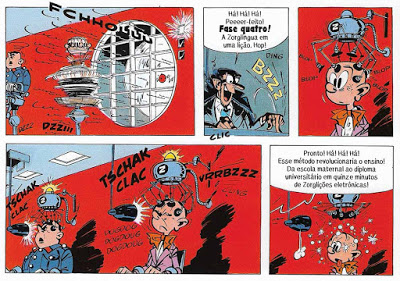

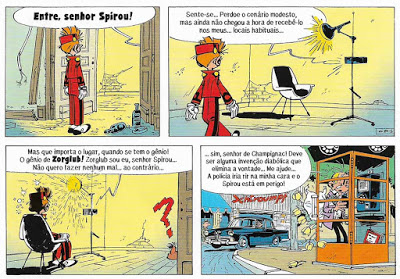

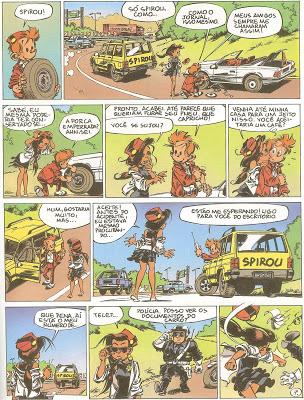

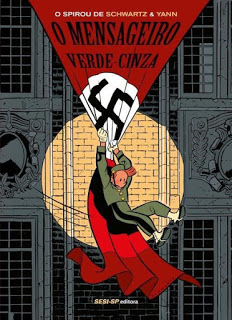

3- O Mensageiro Verde-Cinza - O Spirou de Schwartz e Yann - Yann Le Pennetier e Olivier Schwartz (Sesi Editora, 2016): Nunca tinha lido nada do Spirou, importante integrante da Santíssima Trindade da BD franco-belga, ao lado de Tintim e Asterix. Bem, continuo sem ter lido nada. Ou quase. Explico. A série Spirou de... convida grandes expoentes e revelações da BD para reinventar o personagem clássico criado por Rob-Vel em 1938, mas consagrado por André Franquin cerca de uma década depois. Já teriam ouvido falar em algo parecido? Sim, Sidney Gusman nunca escondeu que a série Spirou de... inspirou a criação das incontornáveis Graphic MSPs, que promovem o lançamento - no formato graphic novel -de versões repaginadas dos personagens do Universo de Mauricio de Sousa. No caso em questão, Yann jogou Spirou no meio de uma trama internacional em que o mensageiro de hotel e herói involuntário quase evita a II Guerra Mundial. Tudo isso com um toque de humor e aventura bastante espontâneos que honram a história e o legado do personagem. Prestes a completar 80(!) anos de existência em 2018, Spirou ainda é um ilustre desconhecido no Brasil, e a série Spirou de... é uma ótima porta de entrada para quem está interessado em conhecer mais sobre esse icônico personagem do quadrinho europeu.

4- 5/5 Working Class Heroes - Magenta King e Dalton Cara (Bimbo Groovy, 2013): Pense em seriados japoneses no estilo Changeman e Flashman. Agora imagina se esse troço prestasse. 5/5 é isso. Reinventando a fórmula tradicional dos supergrupos orientais, Magenta e Dalton criaram um universo realista e brutal, no qual a busca por uma vaga na equipe atrai pessoas mais interessadas em fama que em contribuir para o bem coletivo. Com diálogos afiados e arte fenomenal, a dupla mostra que não tem apenas química, mas verdadeiro talento de alquimista ao transmutar lixo asiático em ouro quadrinístico. A boa notícia é que esta dupla endiabrada passou a colocar uns teasers no Facebook que levam a crer que ainda veremos mais de 5/5. Tomara. Eis um conceito que parece promissor. Leia mais sobre aqui.

5- Cavaleiro da Lua vol. 4 e 5 – Jeff Lemire e Greg Smallwood (Panini, 2017): Existem personagens de HQ que vivem por aí, na mendicância, só esperando a oportunidade de serem escritos por um argumentista minimamente decente. E o Cavaleiro da Lua é um deles. Primeiro com Warren Ellis, em Cavaleiro da Lua vol 1 (2015), e agora com Jeff Lemire, o herói lunático consegue sair das sombras para matar a saudade de velhos e novos fãs. Com o auxílio do mais que competente Greg Smallwood, Lemire explora novas facetas da loucura do personagem, que desta vez vai parar num sanatório. Sim, sei que a tecla da loucura já foi batida quinhentas vezes, mas os bons escritores também são os caras capazes de contar a mesma história de um jeito diferente, não é mesmo? A fase de Lemire inclui os volumes 4 e 5 do Cavaleiro, sendo necessária, ainda, a publicação do sexto volume, para concluir a saga. Que bom que tiraram o personagem da geladeira. Finalmente algum editor da Marvel deve ter se tocado que estava na hora de burilar o maior tesouro da editora: a riqueza de personagens e de locações acumulados ao longo das quase seis décadas de existência da Casa das Ideias. É aquela coisa: por que ficar insistindo no enésimo clone do Wolverine se você tem personagens do quilate de Mortalha, Valete de Copas e tantos outros morando no Limbo? Makes no sense, bro. Um dos bons conceitos trabalhados por Lemire é o de que as identidades do Cavaleiro precisam de tempo para se “sedimentar”. No vol. 5, por exemplo, há o surgimento de nova personalidade, reflexo da necessidade do herói de se adaptar às novas situações que encontra. O problema é que, se a nova personalidade não estiver suficientemente enraizada na realidade, pode se desintegrar sem deixar vestígios. Retirado de sua tumba, o Cavaleiro recebeu tratamento vip na Marvel norte-americana, com direito a tosa, spa rejuvenescedor e escova progressiva. O resultado é esse aí. HQ de respeito, com roteirista de peso e personagem repaginado para os novos tempos.

6- Ultraforce # 0-5 – Gerard Jones e George Perez (Malibu, 1994): Quem precisa de mais uma equipe de super-heróis? Eu. Especialmente se ela tiver boa dinâmica de grupo, vilões minimamente interessantes e o melhor desenhista para gibis do tipo, como George “Me gustan camisetas havaianas” Perez. Lançado em 1994, o título Ultraforce congregava os principais personagens do Ultraverso da Malibu Comics, uma das várias editoras de menor porte existentes no mercado norte-americano dos anos de 1990 dedicada ao ramo dos super-heróis. A duração da Malibu foi efêmera. No mesmo ano de lançamento da Ultraforce, ela foi comprada/fagocitada pela Marvel, após breves 8 anos. Este tipo de prática predatória não foi criada pela Casa das Ideias, mas isto não exime a gigante dos comics de críticas, dado que tal política somente empobrece o mercado de quadrinhos. Mesmo tendo a Marvel prometido não descontinuar os títulos que havia comprado, o fato é que, após alguns meses, todas as revistas do Ultraverso foram canceladas. Uma pena. Pior para o mercado como um todo e principalmente para os fãs, que perderam alternativas - boas e ruins - de compra. Mas bem, pelo menos Ultraforce foi bom enquanto durou. Tudo bem que Gerard Jones tenha bebido na manjada fonte dos X-Men de Claremont e montado uma equipe formada por seres superpoderosos que juraram defender uma população que os teme e odeia. Apesar disso - ou talvez por essa razão -, conseguiu conferir interação consistente ao reunir medalhões que, como em todo bom gibi de supergrupo, se detestam. A equipe tinha bastante potencial, mas a compra da Malibu pela Marvel, aliada à crise que assolou o mercado de HQs nos EUA em 1994, melou o desenvolvimento das histórias, que passaram a incluir personagens mala-sem-alça do Universo Marvel tradicional, como Cavaleiro Negro e Sersi. E como resultado dessa política de remanejamento intraeditorial de dejetos radioativos, não teve como a Ultraforce sobreviver.

7- Avengers: The Serpent Crown HC – Steve Englehart e George Perez (Marvel, 2012) e Squadron Supreme TPB – Mark Gruenwald e Bob Hall (Marvel, 1997): O Esquadrão Supremo é um dos grupos mais fodarásticos da Marvel. Especialmente porque é formado pelos personagens principais da Liga da Justiça, com a exceção do Batman, cujo homólogo marveliano – Nighthawk – nunca teve muito espaço nas histórias originais do grupo. Embora já tivessem aparecido em outras edições de Avengers, é apenas na Saga da Coroa da Serpente que o grupo realmente debuta em grande estilo. Foi nessa edição que os fãs babões – como eu – puderam ter uma ideia de como seria o embate entre Liga e Vingadores. E sim, a SCS é o suprassumo do gibi de herói e não sente nenhuma vergonha disso. Assim, há profusão de momentos impagáveis e ridículos, como não poderia deixar de ser. Uma das melhores cenas neste sentido é o surgimento da então novíssima vingadora, Felina, que achou que podia se tornar super-heroína simplesmente porque sabia surfar e tinha praticado esportes na juventude. Paralelamente à história principal, há uma aventura surreal do Thor e da Serpente da Lua, que voltam no tempo diretamente até a época do Velho Oeste (!) do Universo Marvel para resgatar o Gavião Arqueiro. E o retorno de Thor para o presente é um momento de virada para o personagem. Convencido pela Serpente da Lua a não mais “pegar leve” com os inimigos – coisa que costumava fazer para que os duelos em Midgard ainda tivessem alguma graça – o Deus do Trovão roda a baiana e deixa todo mundo com o cu na mão. Como se isso não bastasse, o gibi também é altamente recomendado pelo fato de apresentar a SCS em sua integralidade, sem os cortes safados da Editora Abril.

Quanto ao Esquadrão Supremo de Gruenwald, trata-se de um gibi mais sério, quase cabeça, que pensa a realidade super-heroística em tempos pré-Watchmen e Authority. No gibi, Hyperion e seus colegas tentam construir a utopia perfeita para os cidadãos dos EUA, ainda que, para tanto, tenham de empregar métodos condenáveis, como lavagem cerebral contra criminosos. Temas como autoritarismo e ditadura da minoria são tratados de maneira hábil por Gruenwald, que reconhecia o trabalho na série como o melhor de sua carreira. Não é para menos. O falecido escritor urdiu uma trama envolvente, com diversos pontos de tensão que se acumulam e desembocam num desfecho que não tem nada de anti-climático. Embora não seja nenhum gênio das HQs, Gruenwald conhecia as regras básicas para a elaboração de boas histórias e não deixou pontas soltas, resolvendo os principais conflitos e subtramas do roteiro. Duro ter de admitir, mas o escritor “roda presa” do Capitão América conseguiu fazer uma história competente e intrigante, venerada por gente do calibre de Alex Ross e Kurt Busiek. Se você é fã do Esquadrão Supremo, não deixe de ler as duas edições acima. Se ainda não é, ainda há tempo para se redimir de seus pecados.

8- Forming – Jesse Moyniham (A Bolha, 2013): Soap-opera especial que veio desembocar na Terra, com direito a viagem no tempo, incesto, contatos imediatos do 5º grau e conflitos milenares. Cortesia de Jesse Moyniham, um dos responsáveis pela animação A Hora da Aventura. Imperdível. Saiba mais aqui.

9- Meu Amigo Dahmer – Derf Backderf (Darkside Books, 2017): Sem dúvidas, um dos gibis mais perturbadores deste e dos anos recentes. Conta, sob o ponto de vista privilegiado do autor, o convívio nos tempos de High School com aquele que teria a infâmia de se tornar um dos serial killers mais odiados de todos os tempos – Jeffrey Dahmer. Em tom documental/pessoal, Backderf narra a experiência de viver ao lado daquele sujeito que você sabe que é esquisito, mas passa longe de imaginar os anseios perversos que o motivam. O gibi não é tão bem desenhado. As imagens remetem a um Don Martin (Revista MAD) piorado, mas isso não é problema algum. Ao contrário. Por meio de estilo próprio, o autor conseguiu manter a pegada que uma obra de tamanho impacto pessoal necessitava. Outro ponto de destaque é a qualidade gráfica presente na publicação da Darkside Books. Gibizinho capa dura, papel especial, edição de luxo e o escambau. Coisa fina, mano.

Embora tenha um desenvolvimento por vezes arrastado, Backderf pinta um panorama bastante fidedigno da vida escolar numa pequena cidade dos EUA no final dos anos de 1970. Interessante pontuar aqui que se tratam apenas dos anos prévios ao início da “carreira” de Dahmer como assassino serial. Se quiser saber maiores detalhes sobre os crimes dele, será preciso apelar para a internet. Neste caso, vá por sua conta e risco, camarada. Só não esqueça de levar o saco de vômito. Pensando bem, talvez o ritmo da narrativa não seja arrastado coisa nenhuma. Na verdade, o autor deve ser elogiado por sua habilidade em retratar o clima de marasmo e tédio presentes na comunidade escolar que frequentou, sensação que certamente é partilhada pelos milhões de estudantes espalhados pelos cinco continentes.

Meu Amigo Dahmer é aquele gibi que você pensa duas vezes antes de pegar, porque sabe que não sairá o mesmo após a leitura. Rola aquele silêncio provocador pouco antes da abertura das páginas, no melhor estilo: “Será que eu realmente deveria estar fazendo isso?”. Se bem que, no fundo, você sabe que não há escapatória. Você vai encarar o desafio. E então... Perdeu, playboy!

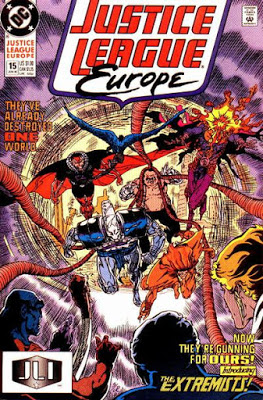

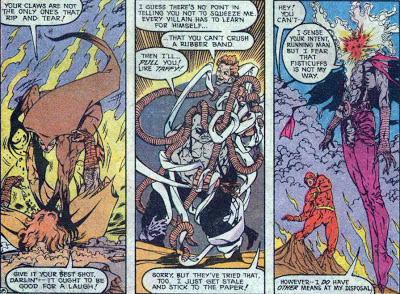

10- Justice League Europe # 15-19 – Keith Giffen/Gerard Jones e Bart Sears (DC Comics, 1989): Admito que sempre fui um dos caras da turma “do contra”. Adoro apreciar as coisas que ficam meio que escondidas quando todos estão olhando para uma única direção. Com Liga da Justiça, não foi diferente. Enquanto todos louvavam (com razão) a Liga da Justiça América de Giffen e DeMatteis, eu me divertia mais com as aventuras dos “primos pobres”, ou seja, a Liga da Justiça Europa. O mix de personagens era delicioso. O Flash Wally West safadão, a liderança insegura do Capitão Átomo, o tom debochado/melancólico do Metamorfo e o fato – bastante realista, por sinal – de que todos queriam comer a Mulher-Maravilha. Junte-se a estes ingredientes um desenhista no auge da forma – Bart Sears – e o resultado não poderia ser menos que fenomenal. O estilo de Sears, especialista em desenhar seres metálicos e robotizados, caiu como uma luva no gibi, a tal ponto que considero, humildemente, suas representações do Capitão Átomo e do Soviete Supremo como as versões definitivas dos personagens até hoje. Depois de uma sequência memorável (JLE # 1-14), em que acompanhamos as tentativas hilárias e infrutíferas do Capitão Átomo em liderar uma equipe totalmente disfuncional, chegamos ao momento mais louco e apoteótico do gibi, numa história chamada “O Vetor Extremista”. Nela, somos apresentados a um grupo de malfeitores – Os Extremistas – que homenageia/plagia os grandes vilões do Universo Marvel, como Doutor Destino e Magneto, entre outros. A ideia dos caras é simples: ou a Terra se rende ou eles vão acionar todo o arsenal nuclear do planeta. O problema é que a maioria dos membros da LJE tem poderes de dar pena, sendo necessária a criação de uma estratégia de ataque decente para que o grupo não passe mais uma vergonha. A história também conta com a participação de alguns dos “Vingadores” da DC, na verdade os Campeões de Angor, na forma de Gaio (Jaqueta Amarela) e Feiticeira Prateada (Feiticeira Escarlate), agora membros efetivos da LJE.

Além dos diálogos afiados e dos desenhos primorosos, há easter eggs interessantes, como a aparição do desiludido Tio Mitch, criador de um parque de diversões cujo staff – totalmente formado por robôs – é incapaz de aceitar o fato de que possam existir pessoas que não têm o menor interesse em estar 100% anestesiadas por uma felicidade artificial. Trata-se, na verdade, de uma bela homenagem/sacaneada no legado do velho Walt Disney. Muito já foi dito sobre a fase da Liga da Justiça de Keith Giffen. Não tenho muito a acrescentar. Ler esta fase é como observar aquele grupo de amigos que já está junto há muito tempo e adora se sacanear. A única diferença é que eles são super-heróis. Lutam contra o crime e depois vão tomar uma. Quer dizer, tomariam uma se os gibis da época não fossem tão politicamente corretos. E esse clima de descontração é proveniente da mente insana do fanfarrão Keith Giffen, louco para causar. E se a Liga da Justiça América já recebia a maior parte da atenção, Giffen podia esculhambar mais no título irmão, para nossa alegria.