De Caligari a Zorglub

/

por Ciro I. Marcondes

1: A tentação de Kracauer

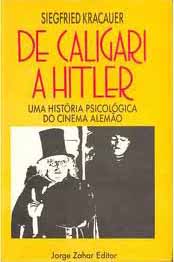

Em 1947 o filósofo Siegfried Kracauer, ligado à famosa escola de Frankfurt, lançou um bombástico livro que se tornou um clássico da chamada “teoria crítica” aplicada ao cinema.

De Caligari a Hitler – Uma História Psicológica do Cinema Alemão se baseava nos princípios de análise cultural frankfurtiana (privilegiando eventos de cultura “popular” e “de massas”, inaugurando um olhar filosófico sobre estes temas) para traçar uma curiosa linha do tempo entre os fabulosos filmes do chamado “expressionismo alemão” e a ascensão e adesão do povo alemão a Adolf Hitler e ao terceiro Reich.

Kracauer gostava de pensar o cinema a partir de seus elementos técnicos, e considerava (conforme podemos ler em sua outra obra fundamental, Theory of Film, de 1960) o mundo matemático da abstração (e, logo, consumido pela técnica) com nocivo ao nosso contato “direto” com a realidade (seja lá o que isso queira dizer). Em 1960, ele dava continuidade, portanto, por meio do pensamento sobre a comunicação, à velha ideia da “alienação” marxista. A única redenção seria uma re-ligação com o mundo das coisas reais, uma redenção por meio das imagens “naturais” produzidas pelo cinema. Este meio de comunicação teria esse poder de nos envolver novamente com um metafórico “retorno à terra”. Uma espécie de encontro com nossa natureza mais primeva e essencial. A contribuição de Kracauer se tornou uma das mais distintas teorias realistas do cinema.

Sig

Porém, a técnica foi pensada de maneira diferente no livro de 1947. As ideias de Kracauer para a ascensão de Hitler, consideradas hoje como teoria “traumática” (porque produzidas logo após a segunda guerra – e ele era judeu), têm sim um direcionamento claro, um tipo de ficção sobre si mesmas, são teleológicas, miram um certo resultado. Mas não deixam de ser fascinantes. O filósofo analisou inúmeros filmes da chamada “República de Weimar”, entre O Gabinete do Dr. Caligari (1919) e até o final dos anos 20, para traçar um paralelo entre o efeito hipnótico dos inúmeros déspotas ilustrados pelo expressionismo e a aceitação do povo alemão para as ideias nazistas.

O cinema expressionista, como bem se sabe, é um sinistro gênero do cinema silencioso que invoca o imaginário do romantismo alemão (bruxas, demônios, vampiros, pessoas degeneradas, loucura, etc.) com tintas mais desesperadas a carregadas. Ficaram famosos diretores de fotografia como Karl Freund e Carl Hoffmann, que encontravam soluções técnicas fantásticas para os cenários sofisticados, de luz altamente contrastada, que iluminava também a requintada e apavorante direção de arte. O trabalho de diretores “modestos” como Murnau, Fritz Lang e Paul Leni também ajudou o gênero a se tornar um dos mais influentes do cinema silencioso (oi Tim Burton?). A série Dr. Mabuse, de Fritz Lang, mostrava um magnata do crime que se utilizava de estranhas tecnologias para transmitir seu império de terror mesmerizante. O próprio Drácula em Nosferatu tem também poderes hipnóticos parasitários, estabelecendo ligações perigosas.

Caligari era um hipnólogo profissional, de tendências tirânicas e assassinas. Em Metropolis, a forte quebra com um intenso processo de alienação do trabalho num futuro distópico, capitaneada pela personagem de Brigitte Helm, encontra seu maior desafio quando ela tem de enfrentar um autômato de si mesma (o robô), em processos que também envolvem este tipo de manipulação das massas.

Os Nibelungos, suposto filme favorito de Hitler, entoava (brilhantemente, diga-se), mitos da “raça ariana”.

Caligari, Mabuse, Nosferatu: o tirano que controla por meio da tecnologia/hipnose Hitler também foi um exímio usuário dos meios de comunicação e da propaganda para sedimentar suas ideias na bovina e desesperada população (oi Goebbels). Kracauer jogou a culpa nos meios, ao mesmo tempo em que falava sobre um recrudescimento da tentação xenófoba e autoritária que a Alemanha já havia visto na primeira guerra e no séc. XIX. Era o início da teoria da comunicação, e percebia-se claramente que os meios detinham um certo efeito (não-previsível) sobre as massas.

O filme "O Triunfo da Vontade", de Leni Riefenstahl, um dos marcos da propaganda nazista

Essa ideia de um poder despótico que se vale de tecnologias de comunicação, doutrinação e lobotomização das massas virou um precedente muito utilizado na cultura pop. De O Mágico de Oz até coisas rasteiras como a série de alienígenas V, a noção clássica (e obsoleta) de Lasswell de que os meios que transmitem de um emissor para vários receptores funciona como uma seringa hipodérmica (que distribui o conteúdo de maneira homogênea para as “cabecinhas” que representam a população) encontrou ressonância em todo tipo de manifestação.

Uma delas acabou aportando no 15º álbum do mais famoso grumete dos quadrinhos belgas, ainda em 1961. Se você não sabe quem é Spirou, talvez seja a hora de voltar pras aulas de história dos quadrinhos.

2: Z de Zorglub

Z de Zorglub acaba de ser lançado no Brasil pela editora SESI-SP, acompanhando um trabalho fundamental de resgate deste que é um dos personagens mais importantes das BDs (ou quadrinho franco-belga). A editora tem lançado álbuns tanto da fase clássica do personagem (principalmente produzida pelo gênio André Franquin) quanto ótimas releituras modernas de Spirou (e seus insubstituíveis coadjuvantes, como Fantasio, Marsupilami e o Professor Champignac). A linhagem das produções em cima deste personagem é muito longa. Ela começa ainda em 1938, quando sai o primeiro número do Journal de Spirou, ocasião em que o grumete estreia no lápis do pioneiro Rob-Vel.

Spirou pode lembrar Tintim à primeira vista, pois são dois jovens “mocinhos” clássicos e bem-intencionados em aventuras pelo mundo. As diferenças, porém, são mais interessantes. Spirou está dentro do estilo groz-nez, que elevou Asterix aos píncaros da glória em termos de BD, e todos os grandes autores que o escreveram (Rob-Vel, Jijé, Franquin, Tome, Émile Bravo, etc.) colocaram neste personagem, e especialmente no excêntrico fotógrafo Fantasio (seu “BFF”), um pouco mais de pimenta, um pouco mais de absurdez do que podemos ver nas criações de Hergé. Spirou se encontra, na longa trajetória de seus álbuns, com gorilas, dinossauros, piratas, cogumelos alucinógenos, coisas diversas e malucas na medida exata.

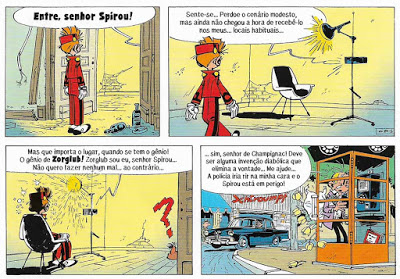

Champignac "tirando" Zorglub

Este álbum Z de Zorglub não é diferente. E o fator “Kracauer” apenas o torna mais interessante como produto de sua época, ao mesmo tempo em que elabora uma paródia poderosa das origens da tirana e da vilania dos vilões. O mote é extremamente simples: Zorglub é um vilão megalomaníaco, no estilo de desenhos como Megamente, Os Incríveis e Meu Malvado Favorito. Ele quer controle total do mundo e os heróis (Spirou e Fantasio) se metem em seu caminho. Como nestes filmes, esse vilão possui uma contrapartida humana. Desde o início da história, Zorglub é retratado (vejam bem, estamos falando de 1961, quando “desconstrução” não caía nem na boca do Derrida) como um almofadinha elitista e cafona, com ego ridiculamente inflado e ostentando clichês de “gênio do mal” (óbvio, ele fala de si mesmo na terceira pessoa). Porém isso seria apenas uma máscara para um sujeito pequeno e inseguro.

Este álbum foi escrito por Franquin e Greg, mas ilustrado por Jidéhem (que claramente busca unidade no estilo do mestre criador do Gaston Lagaffe). O detalhismo groz-nez para coisas como roupas, móveis, carros e armas é de chorar. Poucas coisas superam o design de uma BD dos anos 60. E o mesmo ocorre com o visu de Zorglub: barbinha à Rubens Ewald Filho, calvície e sobrancelhas grossas, alinhado num terno justo e uma capa estofada com pelos de animais. Um perfeito e patético tirano.

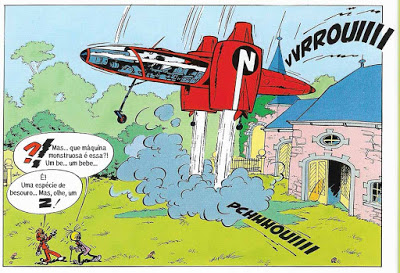

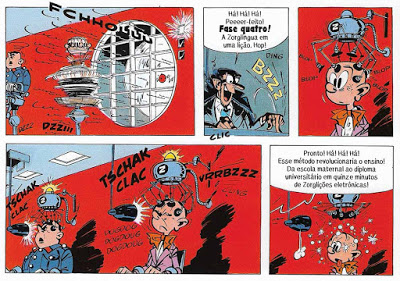

Ao contrário da ideia de Kracauer e dos filmes do expressionismo, que levavam muito a sério (talvez com certa razão) o controle que a tecnologia possibilitava a estes tiranos inocularem comandos de controle na população, Franquin entende estas possibilidades em chave de paródia. Zorglub domina todo tipo de tecnologia e possui uma espécie de raio de controle à distância, que transforma as pessoas em escravos sem mente, os chamados “zorglomens”. Eles devem depois passar por uma lavagem cerebral estilo “Laranja Mecânica”.

Fábrica de "zorglomens"

A tecnologia é um elemento essencial e predominante em Z de Zorglub. Ela está alinhada ao estilo da HQ, que prima pela excelência no desenho de basicamente qualquer coisa que seja ilustrada ali: todos os veículos do vilão, assim como roupas, carros, cores e o arrojo dos quadros parecem saídos diretamente das portas da Bauhaus. Este formalismo está aliado à ideia de técnica nessa história, que contrapõe a visão maníaca e desumanizada de Zorglub (ele sim escravo da tecnologia) com a versão mais “naturalista” de ciência do seu rival Champignac, que se utiliza de elementos orgânicos (cogumelos – hmm...) para constituir sua produção. Ao mesmo tempo, o aspecto estéril meio “Disney” (leiam o que Baudrillard tem a dizer sobre este parque em Simulacros e Simulação) da “Zorglândia” (territórios dominados por Zorglub) entra em conflito com a própria Paris (e interior da França) tão lindamente ilustrados nas páginas da HQ.

A tecnologia de comunicação e os déspotas

Zorglub é claramente um tecnocrata. Tanto que elabora sua própria maneira de falar, a “zorglíngua”. De certa maneira, Franquin já trabalha aqui um discurso de ridicularização deste arquétipo proposto por Kracauer ao colocar, no final, Zorglub como uma espécie de criança infeliz que não aguenta suportar o sucesso de Champignac. O vilão revela que toda a sua megalomaníaca ambição se dá devido a motivos meramente mesquinhos: conquistar o mundo era um pagamento por ter sido vítima de bullying. Nada que Chaplin já não tivesse previsto em O Grande Ditador (1940), mas adicionado do gênio e das sacadas amalucadas de um dos gigantes da HQ francesa.

Hoje, como sabemos, a comunicação não é unilateral e não existe “seringa hipodérmica” para domar o acesso selvagem e a distribuição caótica de informação em mil vias transversais possíveis de interação. Ainda não sabemos se o “tirano” do mundo é a humanidade ou a perversidade maquínica desta complexa rede de sistemas que ignora o valor do indivíduo. Zorglub e Kracauer são passado. Os processos comunicacionais estão sempre dois passos à nossa frente e mal podemos pensar modelos de previsibilidade em relação a eles. Ainda bem que ainda resta o trabalho de artistas como Franquin e Jidéhem para nos conseguir fazer rir disso tudo.