Os Schlips: selvagens! E de mullets!

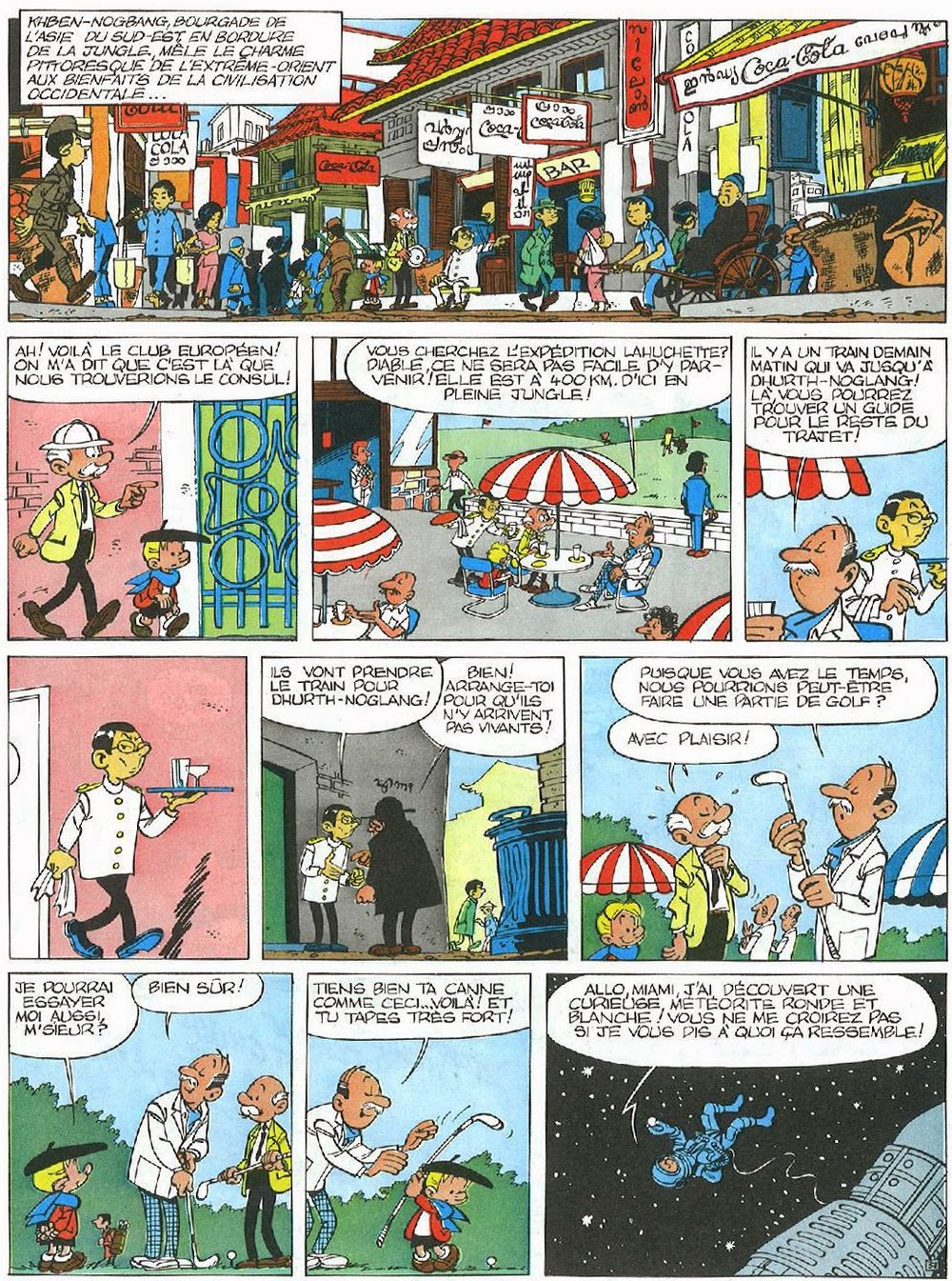

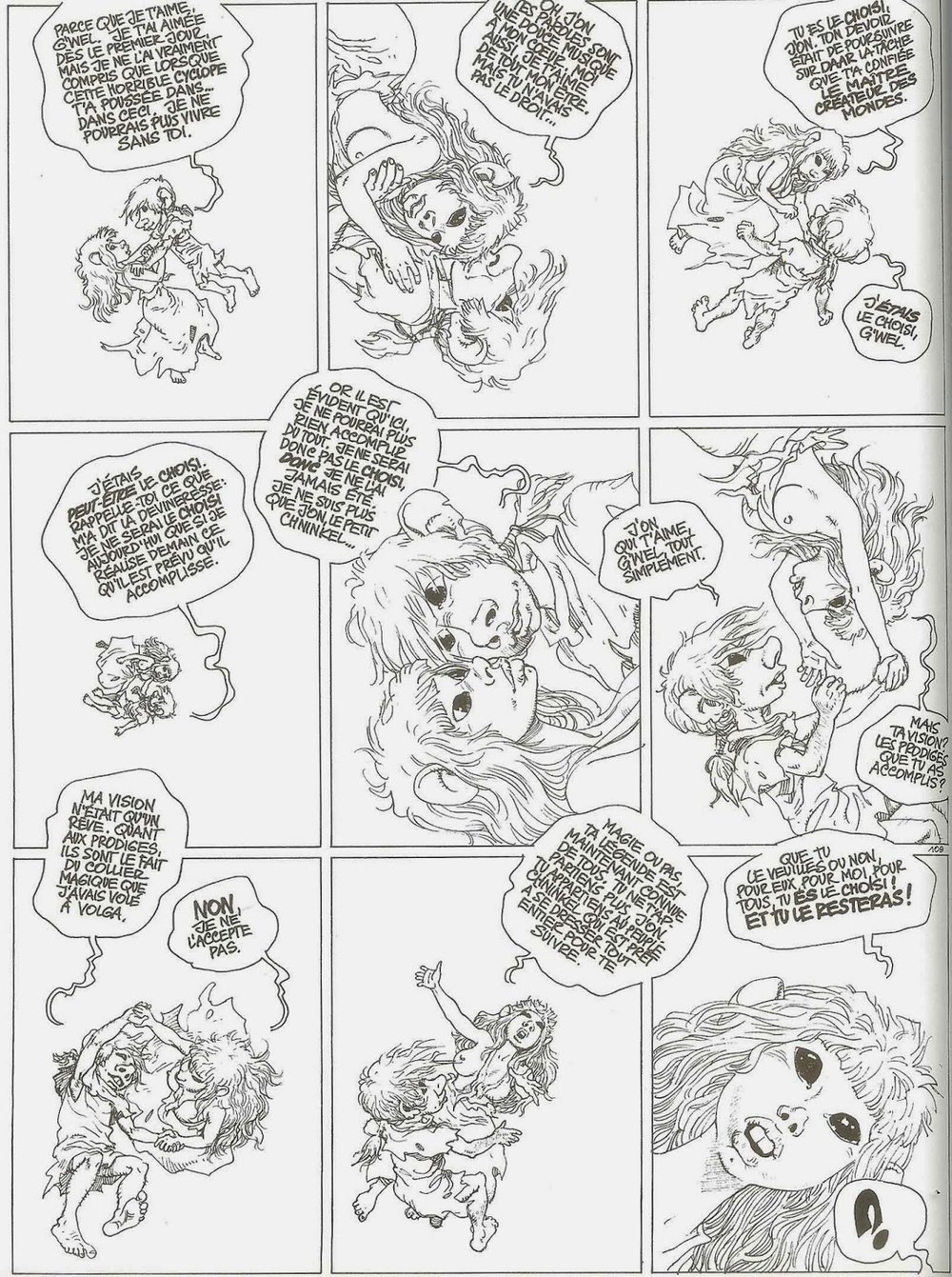

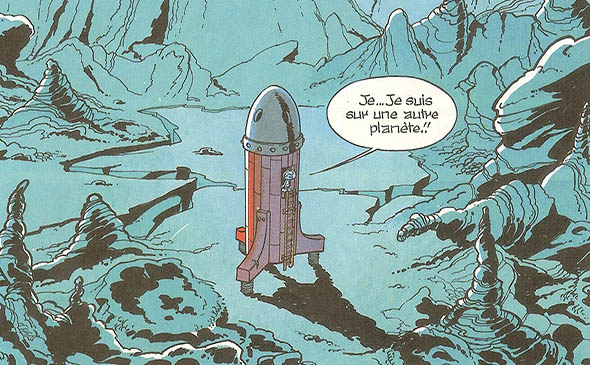

Não é preciso evidenciar muito o culto à farsa (ou seria melhor dizer: ficção) que esta história carrega. Já dentro de um universo completamente alucinado (a vila dos Schtroumpfs) temos a invenção de um outro mundo alucinado: o “planeta” dos Schlips, que é como os Schtroumpfs transformados se autodenominam. Os Schlips acabam se mostrando uma cultura um tanto tribal, um tanto primitiva, dando vazão à ideia fantasiosa de que, de alguma forma, se encontrássemos uma sociedade na Lua, ela seria semelhante aos nossos povos selvagens. Esta ideia, Peyo certamente a retirou do filme Viagem à Lua, do mago pioneiro do cinema Géorges Méliès, um dos filmes mais famosos de todos os tempos. Rodado em 1902 e inspirado em Júlio Verne e H.G. Wells, este brilhante filme de ficção científica (especialmente no que tange à comercialização do cinema, e ao mesmo tempo à evolução de sua narrativa) coloca o colonialismo do séc. 19 em pauta ao tratar os astronautas como uma mistura de astrólogos, astrônomos e exploradores britânicos, e os selenitas como mimetizações de tribos africanas.

Ao associar a ideia de progresso científico (viajar à Lua!) ao pensamento mágico (tipo de cultura mitológica), Méliès acaba completando um círculo incomum, desenvolvendo subliminarmente a noção de que, no fundo de qualquer progresso científico há a fantasia. No fundo de qualquer pensamento racional, de alguma forma, resta ainda o pensamento mítico. (veja o filme com trilha sonora do Air).

De alguma forma, portanto, o pensamento mágico de Peyo desconfia da nossa aterrisagem na Lua (realizada um ano antes da publicação da HQ), já que, da mesma maneira que o Cosmoschtroumpf é ludibriado pelos seus conterrâneos, nós poderíamos ter sido ludibriados pelo mesmo processo, só que com uma diferença: assistimos à aterrisagem na Lua pela televisão, que é o grande meio de comunicação do séc. 20. No mundo real, a fantasia proposta por Peyo (usando não apenas a imaginação, mas também sedativos e drogas) é substituída pela mídia, o conversor universal da fantasia por excelência. Que o homem tenha aterrisado na Lua ou não, isso não vem ao caso (apesar de evidentemente tê-lo feito). O que importa é lermos em Peyo a conversão de um pensamento mágico num pensamento midiático, relacionando inteligentemente as diferenças entre os mundos mitológicos dos povos antigos e os mundos “mitológicos” criados por um mundo midiático e atual, do qual as histórias em quadrinhos fazem parte.