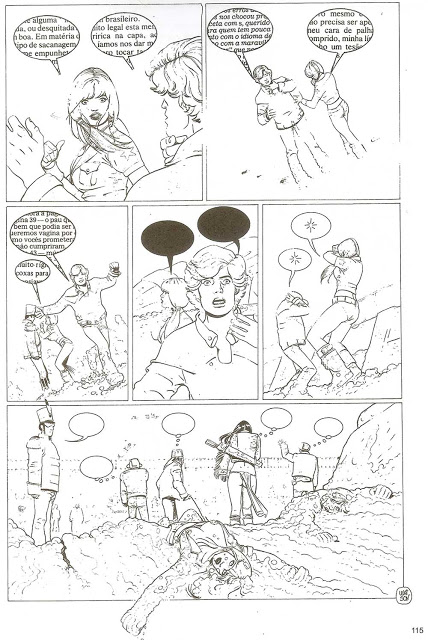

RAGU 8: TEMPERO EXPERIMENTAL PARA PALADARES ÁCIDOS

/por Ciro Inácio Marcondes

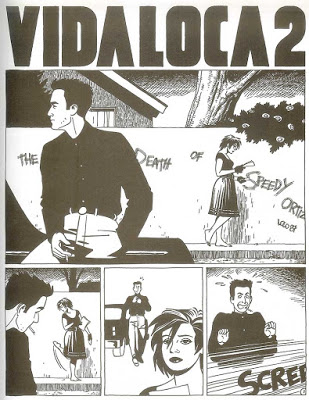

O ragu é um molho feito com a redução extrema do tomate, e vai muito bem com a deglaçagem, com vinho tinto, da carne de porco na panela. Sabores fortes, amigo. Uma delícia dos paladares mais brutos que acompanha muito bem massas diversas. E esse Ragu é justamente o nome da já clássica publicação pernambucana que teve seus primeiros números no início dos anos 2000, e não saía desde 2009, quando foi publicado o número sete.

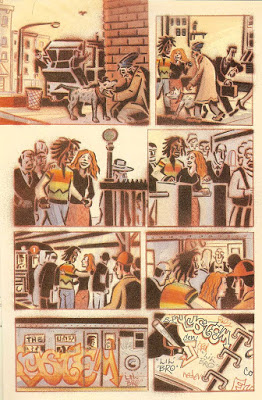

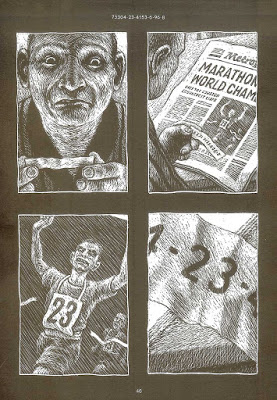

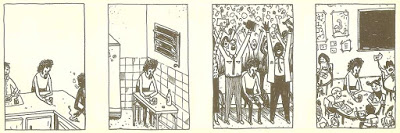

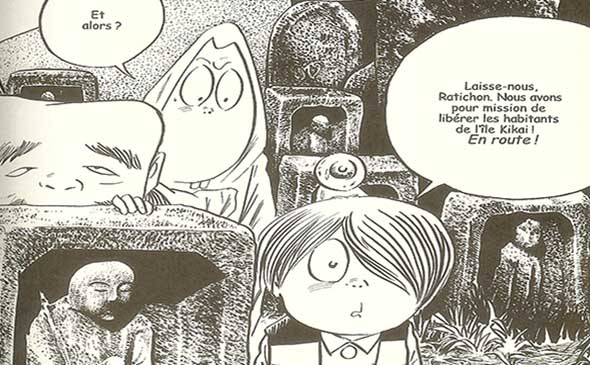

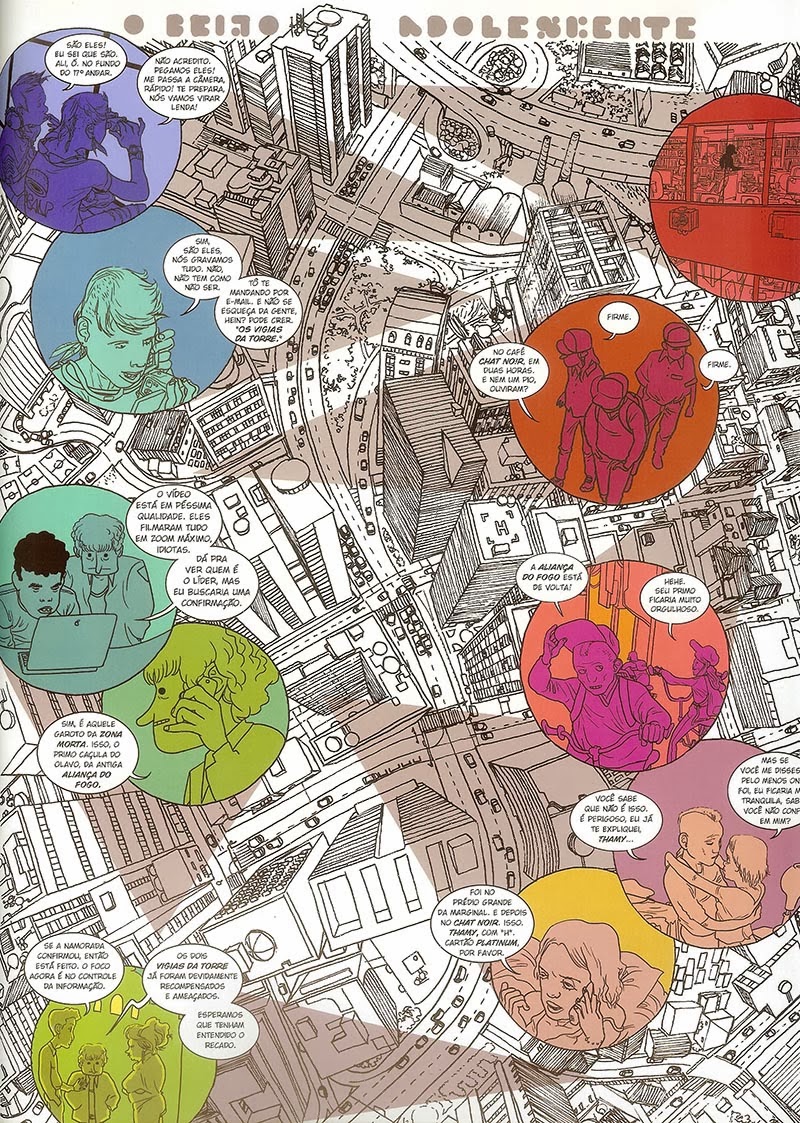

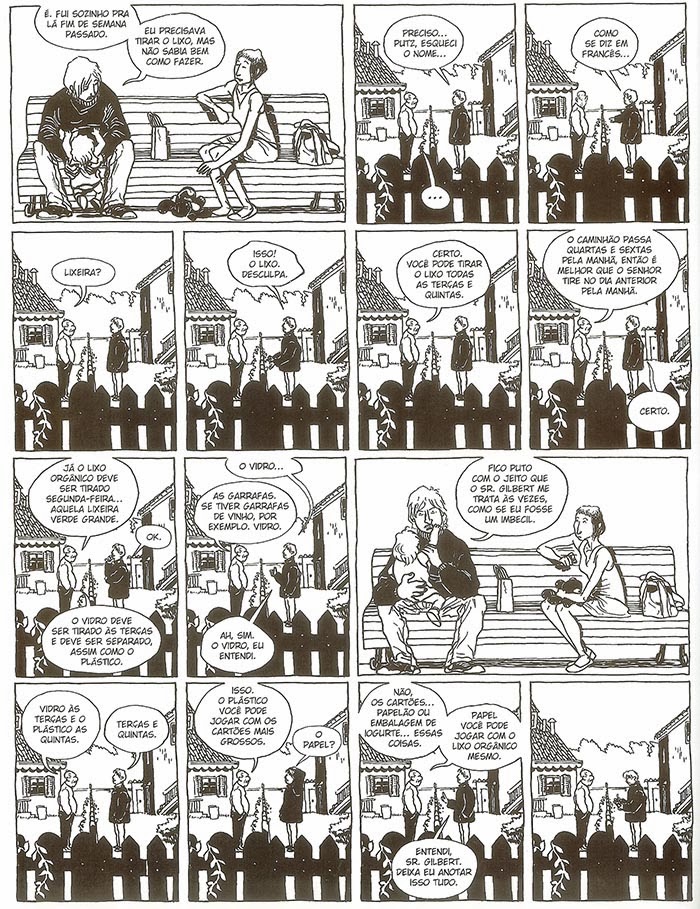

Pois a Ragu está de casa nova, e um novo número foi lançado em julho de 2021 pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), sob quíntupla editoria: Diogo Guedes (Cepe), os artistas João Lin e Christiano Mascaro, a tradutora e editora Dandara Palankof (também da Raio Laser) e o jornalista Paulo Floro (revistas O Grito e Plaf). O resultado é um livraço em Off-set cuidadosamente pensado para dar cabo das ansiedades estéticas, políticas e discursivas de pelo menos umas três gerações de artistas que se encontram aqui, na tábula rasa da experimentação.

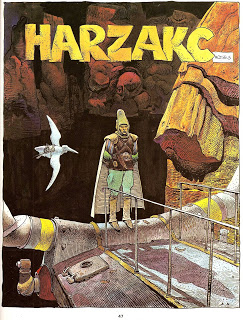

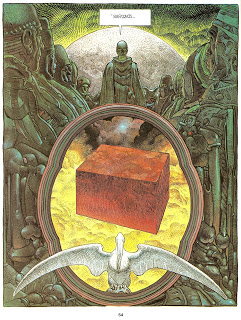

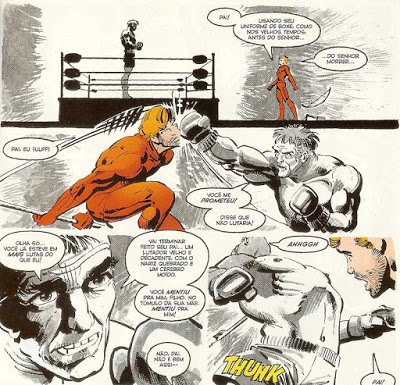

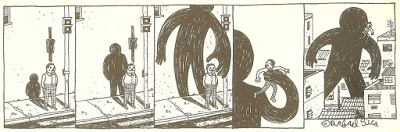

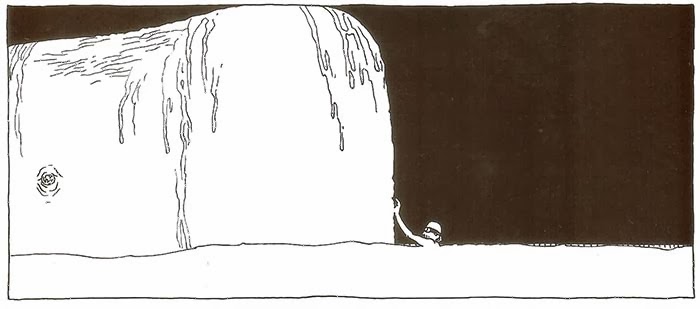

Mas será mesmo uma tábula rasa? É certo que boa parte dos 41 artistas dispostos na longa e democrática perfilação da revista (com devida diversidade de gênero, raça, etc.) se dedicam a uma proposta outra do visível, esmigalhando disposições tradicionais de quadrinhos em estilhaços de linguagem, granadas conceituais, deformando tempo, espaço, narrativa, tudo. A capa e quarta capa, por exemplo, do artista alemão Henning Wagenbreth, funcionam como panópticos construtivistas com imagens sugestivas, sem ordem definida, numa livre associação de formas, palavras, gestos e ideias. Margeia o design, margeia um tipo de anti-publicidade, uma conflação do pop com a abstração.

Read More