RAGU 8: TEMPERO EXPERIMENTAL PARA PALADARES ÁCIDOS

/por Ciro Inácio Marcondes

O ragu é um molho feito com a redução extrema do tomate, e vai muito bem com a deglaçagem, realizada com vinho tinto, da carne de porco na panela. Sabores fortes, amigo. Uma delícia dos paladares mais brutos que acompanha muito bem massas diversas. E esse Ragu é justamente o nome da já clássica publicação pernambucana que teve seus primeiros números no início dos anos 2000, e não saía desde 2009, quando foi publicado o número sete.

Pois a Ragu está de casa nova, e um novo número foi lançado em julho de 2021 pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), sob quíntupla editoria: Diogo Guedes (Cepe), os artistas João Lin e Christiano Mascaro, a tradutora e editora Dandara Palankof (também da Raio Laser) e o jornalista Paulo Floro (revistas O Grito e Plaf). O resultado é um livraço em Off-set cuidadosamente pensado para dar cabo das ansiedades estéticas, políticas e discursivas de pelo menos umas três gerações de artistas que se encontram aqui, na tábula rasa da experimentação.

Mas será mesmo uma tábula rasa? É certo que boa parte dos 41 artistas dispostos na longa e democrática perfilação da revista (com devida diversidade de gênero, raça, etc.) se dedicam a uma proposta outra do visível, esmigalhando disposições tradicionais de quadrinhos em estilhaços de linguagem, granadas conceituais, deformando tempo, espaço, narrativa, tudo. A capa e quarta capa, por exemplo, do artista alemão Henning Wagenbreth, funcionam como panópticos construtivistas com imagens sugestivas, sem ordem definida, numa livre associação de formas, palavras, gestos e ideias. Margeia o design, margeia um tipo de anti-publicidade, uma conflação do pop com a abstração.

Isso me lembra o famoso ensaio de Susan Sontag, “A Estética do Silêncio”, em que ela defende o silêncio da arte experimental e abstrata como expressão radical da arte moderna, e em que precisamente esta arte iria se abster da ideia de representar um sujeito, anulando-o e deixando toda a mágica para as estranhas superfícies que podiam ser vistas nos próprios objetos. Como se fosse uma voluntária afirmação do apagamento do “eu”. É uma ideia elegante que pode servir para Pollock, mas o que estes quadrinistas aqui querem mesmo é incutir sujeição política em sua arte (algumas delas próximas da abstração). Querem experimentar e querem dizer, tudo ao mesmo tempo agora.

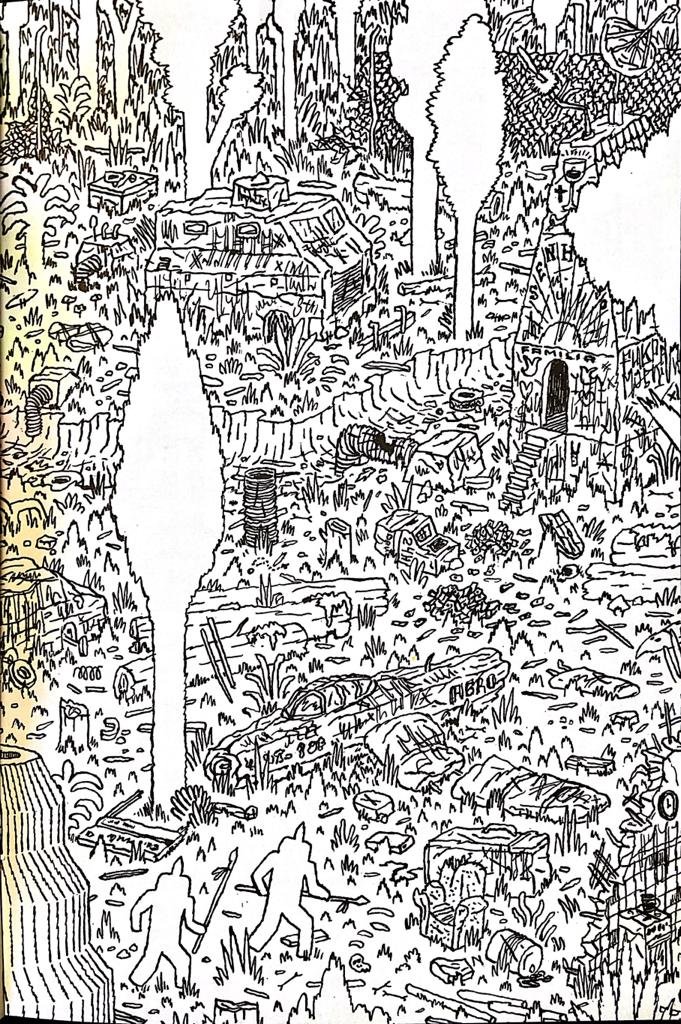

A guarda da revista/livro, ilustrada pelo grande quadrinista gaúcho Rafael Sica, é outro caso interessante: suas linhas levemente tremidas ilustram uma floresta com seres que são de certa forma elementais e madeireiros (ao mesmo tempo) derrubando uma floresta para construir caixões. Sentido demarcado, forte, na mosca. Porém, somente se visto de perto. De longe, parece uma deformada teia de aranha ao estilo Sica, uma espécie de caleidoscópio da ruína numa acepção mais abstrata.

RAFAEL SICA

Então, há neste Ragu misturas diversas, algumas com resultados bastante exóticos (para não dizer simplesmente desinteressantes), mas em geral sobressai-se o ímpeto de dizer, e de transformar em performance gráfica sentimentos obscuros, da indignação ao luto. Os quadrinhos são usados como plataforma para às vezes apenas graficamente expressar a urgência desses afetos e percepções, e às vezes voltar-se à narrativa, dizer de forma mais organizada, ensaiar o discurso que está silenciado pelo caos moral e político que vivemos nos últimos anos. A revista não tinha um tema comum, mas eu diria que essa costura errática de pulsões agressivas, indignação e, sobretudo, o bruto labor da arte em si, que vai unir um grupo tão heterogêneo de quadrinistas.

Um ragu e um gumbo

Neste sentido, por exemplo, é que penso as páginas porosas, em vermelho-sangue, de Amanda Miranda, que abusa desses contrastes para pensar um tipo particularmente masculino de violência. Ou o cartum de cores contrastadas (efeito muito bonito) de Mafé – coisa assim meio Joan Cornellà tropical –, que apenas com imagens um tanto primais nos explica a contradição do armamentismo na sociedade. Já Ivo Puiupo, de certa forma herdeiro de Victor Moscoso, nos leva a um inconsciente óptico em aquarela difícil de determinar, com acachapante impacto psicodélico que a gente não compreende, mas assimila. Exatamente como quando tomamos um ácido e vamos dormir, e acordamos assombrados por sonhos de um tipo que nunca tivéramos antes.

PUIUPO

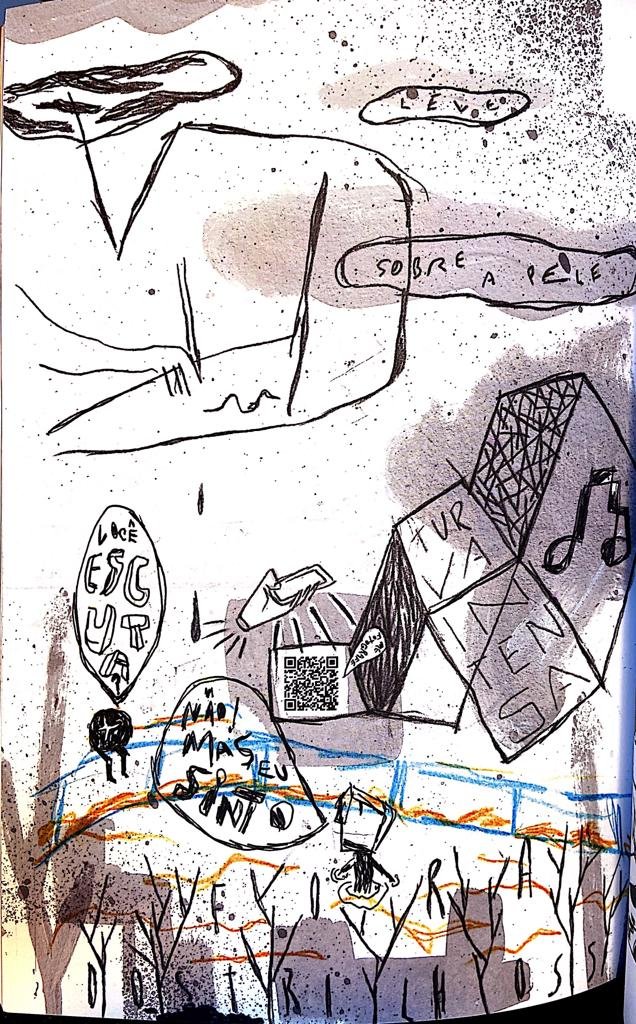

João Lin e Fabio Zimbres são casos à parte. Suas contribuições são panoramas em duas dimensões de linhas fugidias e tremeluzentes que vão erigindo pós-paisagens (isso num sentido gráfico e também num sentido político), com falas esparsas e seres de cabeça geométrica. Lin até insere um QR code no meio da bagaça, onde ouvimos, em excerto de manguebit, “Toda linha pede pra errar. Todo rastro é feito de esquecimento”. Eclarecedor.

Zimbres nos situa, como sempre, num irrepetível garranchismo dadaísta, em que dois jogadores de xadrez “tocam violino no fim do mundo”. Me lembrou aquele filme “Entreato” (1924), de René Clair, que mostrava Francis Picabia e Erik Satie jogando xadrez enquanto a velocidade do filme era revertida, um enterro se descontrolava em câmera lenta, e o espectador era colocado numa espécie de montanha russa de sentidos.

JOÃO LIN

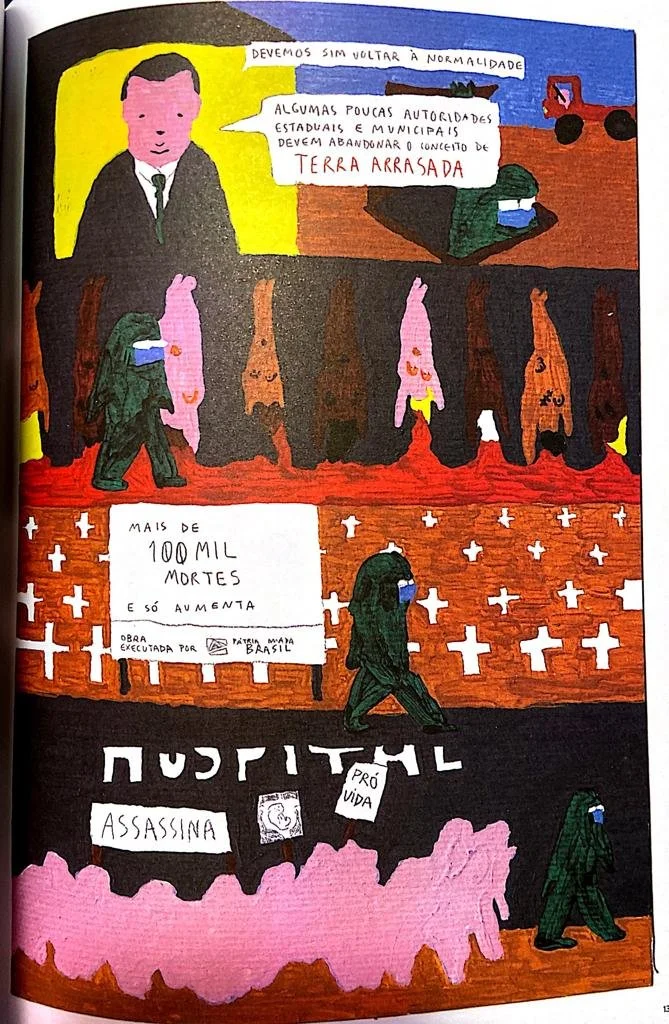

Sica, em outra seção da revista, nos apresenta um comparativo de ruínas do futuro com máquina quebradas, outro tipo de associação por “montagem de atrações” que atinge o terceir’olho da mente, e nos leva a uma premonição de um tipo muito diferente de pós-humano. Mais aguda ainda é a contribuição de Jaca, que pinta uma espécie de grafitão geral roots como tentativa de elaborar uma obra-prima do chamado “desenho feio”: cores, linhas bizarras e vitupérios em profusão. Na mesma linha, porém em tintas e representando um pesadelo muito real de notícias e cotidianos deprimentes, está a ótima contribuição de Taís Koshino, que, em meio a cores e palavras perturbadoras, nos apresenta com coragem uma solução para o futuro desta degenerada nação.

TAIS KOSHINO

O sonho, tema recorrente (como poderia deixar de ser?), também é mote para o expressionismo gore (porém de “terrosa” beleza) de Mariana Weatcher. Muitos artistas parecem encontrar equilíbrio na sua expressão do pesadelo nacional em imagens ambíguas que não aliviam e nem sublimam muita coisa: um estado em constante tensão, mas de estranha e por vezes restauradora beleza.

Aqui já estamos retornando a um campo mais narrativo, zona mais “de conforto” onde muitos deles se expressaram, não sem resultados igualmente instigantes. É o caso do brilhante retrofuturismo de distopia racial pensado por João Pinheiro, ou na versão sci-fi/surrealista (como sempre) de Rafael Coutinho e Laerte, onde um cara que se julgava bem correto em 1991 é clonado e confronta sua ética numa outra realidade em 2040. Desta dupla não se pode esperar menos que estupor e desconforto.

MARIANA WEATCHER

Eu poderia prosseguir. Há muita coisa interessante, em direções que convergem apenas no sentimento angustiado e na premissa de levar a arte onde ela precisar se manifestar com mais estranheza. Mas gostaria de me deter aqui e comentar apenas a última história, do sempre desafiador Guazzelli, que acredito que tem o poder de plasmar de fato o lúgubre sentimento que atravessa a revista como um todo.

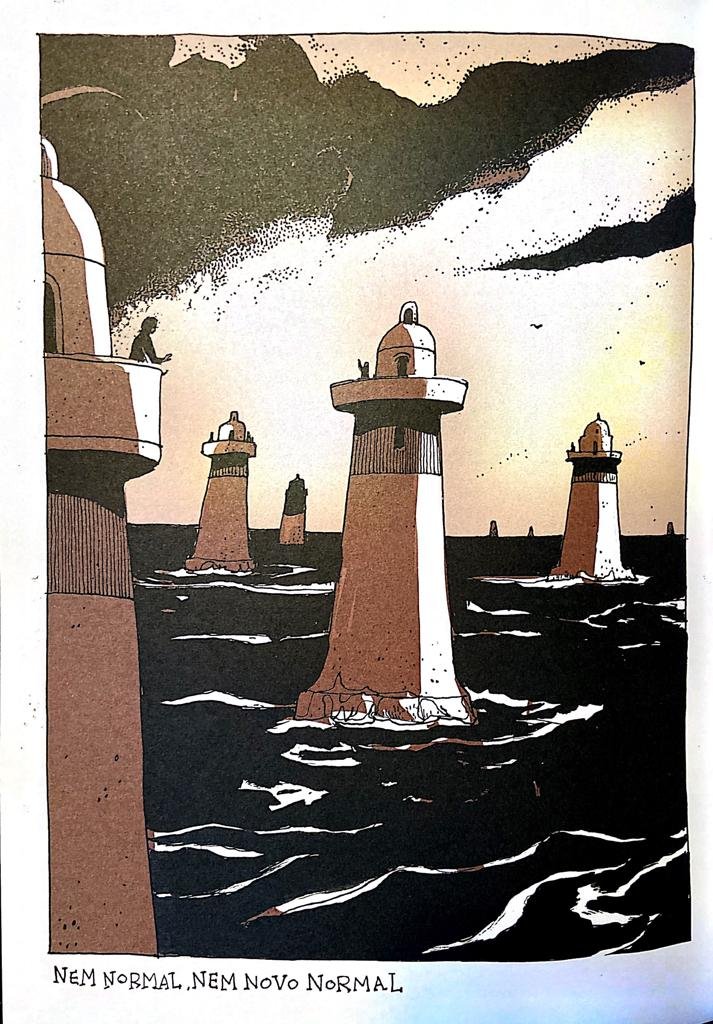

Nessa história estamos no fundo de um oceano cor de vômito-de-vinho, ou cor de rins, e os assombros (mais que as sombras) corroem impressões soltas e desvairadas de mundo. Imagens e palavras desencontradas que flutuam nesse aquário funesto que se tornou o Brasil. O aspecto paranoico desse Magritte pós-pandêmico pode ser rastreado. Está em frases como “a vocação dessa Jamaica continental é o crime e não a revolução”. Ou na última página: “Nem normal. Nem novo normal”. Aqui, o que vemos são múltiplos faróis com pessoas assustadas procurando contato, cercados por águas sombrias. Baita cristalização, numa única imagem, destes dois anos de pandemia.

GUAZZELLI

No fim das contas, este Ragu é também uma espécie de gumbo, famosa sopa da culinária cajun que Wynton Marsalis usava como metáfora para definir a origem do jazz. Mais culturalmente diverso e “diaspórico” ainda, o gumbo carrega consigo marcas de historicidade, índices de miscigenação, inconformidade e revolução. Digamos que é um ragu “mil grau”.

Quanto à maneira como os artistas trataram a imagem em si e sua constante rarefação em quadrinhos na Ragu 8, tudo isso me lembrou muito um trecho em que o teórico brasileiro Ismail Xavier procura definir a visão que o radicalíssimo cineasta experimental Stan Brakhage detinha sobre as imagens que criava: “Para Brakhage, há um conflito aberto entre o linguístico e o visual, há um processo repressivo de séculos de educação pesando sobre nossa relação com o visível: a educação nos ensina a não ter consciência e a não levar na devida conta o que vemos”. A Ragu está aí para deseducar nosso olhar, no limiar daquela velha e sempre emergente inconformidade.