por Ciro I. Marcondes

Escrevi aqui sobre alguns dos

quadrinhos nacionais que me chegaram em mãos recentemente. Tem mais coisa por

vir, mas a ideia é fazer uma tentativa de mapear (sem obrigação de

regularidade, sem obrigação de cobrir tudo, sem seguir lançamentos e sem

deadline) uma fração da imensa quantidade de coisas que se tem produzido em HQs

em nosso país, seja em publicações luxuosas, coisas independentes, zines ou

online. Nesta primeira versão da nova seção, privilegiei alguns artistas daqui

de Brasília, não apenas pra ser um pouco bairrista, mas também porque a cidade

está se tornando um celeiro interessante de quadrinistas. Quem quiser nos enviar

suas produções, basta nos escrever em “contato”, ok?

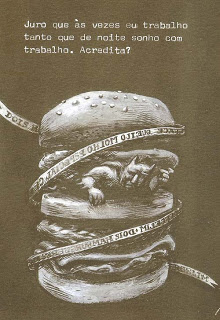

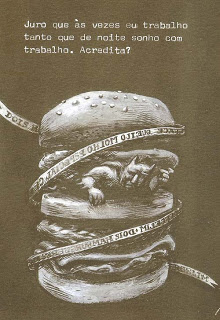

Bátima

Bátima –

André Valente (

Samba, 2011): Haveria com certeza algum

jeito de interpretar sociologicamente essa pérola-express que é o gibizinho

(lembram dos

gibizinhos da

Turma da Mônica? Esse é um Mini-samba)

Bátima. Afinal, é sobre um cara classe-C

que trabalha o cão (estaria vestido “simbolicamente” de Batman pra mostrar o

“herói da vida real” que é) num McDonalds e manda cartas pra mãe fingindo ser

um redator da Globo. Porém, conhecendo o autismo artístico (não se enganem.

Isso é uma qualidade rara) de André Valente, prefiro ver esta pequena história

pelo prisma de sua verve non-sense. Prefiro vê-la (não sei bem explicar por

quê) como salto sem volta na sensorialidade psicótica de um sujeito ainda mais

miserável,

enlouquecido pela cultura pop e pela solidão. Um sujeito sem arestas

egoicas que escreve cartas para uma mãe inexistente, sobre um emprego

inexistente, processando o derretimento de seu aparelho psíquico. E tudo teria

começado quando ele foi batizado “Bátima” (como alguns são batizado “Mai Conjecso” ou

“Cridence”) após seu nascimento.

Não fui eu

Não fui eu –

André Valente (2011): Se André Valente é um

quadrinista que possui certo autismo artístico, é porque em suas histórias

eventualmente há um elemento que nos escapa, um ponto cego onde apenas habita o

artista, e nunca o leitor. Isso seria decepcionante se ele não preenchesse todo

o resto com referências e solidez cultural que escapam à maioria dos

quadrinistas brasileiros, fazendo-nos ter que investigar entrelinhas em

quadrinhos simples, mas engenhosamente despojados, com senso de humor que

mistura “O Pasquim” com “Além da imaginação”, bastante refinado. Esta

aparentemente modesta coletânea “Não fui eu”, que se inicia com

Sol e Lua àMéliès, traz uma ótima amostra do equilíbrio quadrinístico e do desequilíbrio

mental de Valente, com destaque para os lindos painéis do primeiro capítulo da

novela gráfica “Coelho”, e para a surrealista “Uma espinha”, que poderia ser a

história longa que o

Laerte nos deve há muitos anos.

Peixe fora d’água

Peixe fora d’água –

Diego Sanchez e

Laura Lannes (Org., 2011): Esta

publicação independente reune mais de 20 artistas diferentes e com certeza é uma

iniciativa louvável e bem-feita. O problema é que, sustentando essa postura “do

it yourself” que vem junto com a pecha de “peixe fora d’água”, quase todos os

quadrinhos, sketches e poemas dão essa impressão de mal-acabado, de orgulho de

ser tosco, de sumir no non-sense por falta de ideias ou medo delas. A

quantidade de metalinguagem inócua e piadas internas acaba comprometendo o

trabalho todo. Há uma variedade interessante de estilos e técnicas gráficas,

mas a maioria do material sofre com essa síndrome de não querer produzir nada

relevante, de um niilismo inútil. Quadrinhos com baixa autoestima. Não é à toa

que a melhor série do livro é “

Them wishing wells”, de Guilherme Lírio e Vidi

Descaves, bem sacada, feita com desenhos de palitinhos. Logicamente, vale

destacar “Certa manhã acordei de um sonho agitado”, em que a quadrinista Laura

Lannes (talentosa) acorda no corpo do pintor Francis Bacon, além de uma paródia

inteligente de Batman feita por Diego Gerlach. Mas, francamente, quem ainda

está afim de ler

mais uma paródia do

Batman?

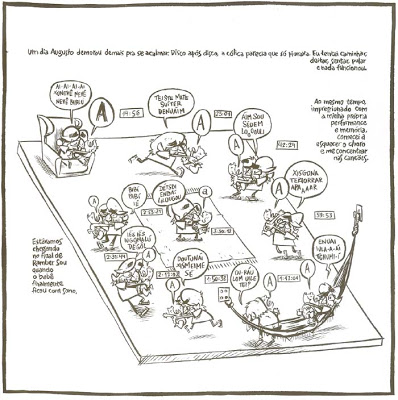

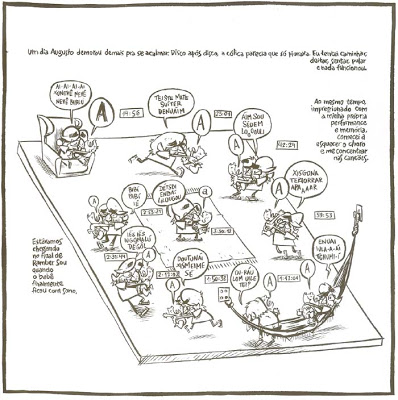

Garoto Mickey

Garoto Mickey – Yuri Moraes (

Dobro quadrinhos, 2011): Quando dou

aula de roteiro cinematográfico, acho que a lição mais valiosa que passo é

a seguinte: “se você não tem nenhuma ideia para criar um roteito, não faça um

roteiro sobre como você

não tem

nenhuma ideia para criar um roteiro”. Acho que essa simples lição limaria

metade dos artistas contemporâneos, e esse seria um mundo melhor.

Garoto Mickey não é uma novela gráfica

ruim, que fique claro. Yuri Moraes tem claro domínio e consciência narrativa,

além de um traço expressivo e simpático. A história é dividida em duas partes

muito claras: primeiro, uma espécie de revisão autobiográfica que tem força

especial nas agruras melancólicas da infância, quando ele fazia uma HQ

porradeira da qual todos gostavam, substituída pelo eterno carma do quadrinho

autoral. A relação com o amigo um tanto obtuso e imbecil, abandonada na idade

adulta, acaba sendo um ponto de verdade na HQ, além de insights de linguagem e

algumas ironias bem marcadas. Mas parece que tudo se perde e a procura por uma

psicologia de si mesmo ganha absurda autoindulgência, com o autor querendo

antecipar as próprias críticas que as pessoas fariam à HQ, numa obsessão em

prever e tapar seus próprios defeitos, o que se transmite, evidentemente, para

os defeitos da HQ. A segunda parte, quando essa autojornada cínica se converte

numa história de ação absurda e até piegas (com o autor fazendo questão de

deixar claro que está fazendo algo piegas – como não?), é que a coisa se

esfarela completamente e as virtudes da HQ se perdem. Não o talento de Yuri

Moraes, é claro. Mas afirmar-se como loser numa HQ não torna ninguém menos

loser, que fique claro.

Valente para sempre

Valente para sempre –

Vitor Cafaggi (

Pandemônio, 2011): Na

contramão de uma tendência muito experimentalista de boa parte dos quadrinhos

brasileiros contemporâneos,

Valente

vence pela simplicidade. Na forma de uma tira tradicional, num traço simples em

preto-e-branco (mas confiante e cheio de expressões), o talento de Vitor

Cafaggi para representar ideias parece orgânico e fácil, como se simplesmente

tivesse estado a vida toda ao lado dele. E assim é a vida do cachorro Valente,

seus amigos, amores e desamores: simples, natural, intenso, vivo. Publicada

pela Pandemônio, na

antiga forma retangular e monocromática com que antigos

gibis de Garfield e Mafalda saíam, esta coletânea (de tiras ainda saindo na

Internet) é um presente ideal para corações românticos. Uma HQ que, ao optar

por navegar, confiante, pelas águas dos clássicos, dirige-se rumo ao triunfo.

Duo.tone

Duo.tone –

Vitor Cafaggi (2011): É estranho que a minha reação a

Duo.tone, após ter lido

Valente, tenha sido de ligeira

frustração, já que esta é uma publicação de fôlego um pouco maior, coloridinha

e mais longa, com certeza de maior ambição. A revistinha (legal chamar assim,

porque de fato é isso que essa HQ é), de leitura fácil e despojada em linguagem

simples (mas bem dosada em sequências silenciosas, serializações, metarrequadros,

diálogos naturais e outros recursos) é certamente adorável, e tem potencial

encantador para o público infantil. Mas confesso que, ao contrário do

Valente, onde a gente se envolve e se

emociona, aqui tanta fofura e ternura infantil causam um tanto de desconforto,

uma certa ingrisia que vai se desatinando em mau-humor. Uma

coisa assim, leite de pêra e ovomaltino. Eu aprecio histórias de

growing pains,

mas a primeira delas, do menino loirinho, é muita dor pra pouca desgraça, o que

me fez preferir a segunda, toda silenciosa, do garoto japonês cool e intrépido,

em que Cafaggi

arrisca mais na sua habilidade narrativa, e faz uma homenagem menos piegas ao

contato que um quadrinista tem, na infância, com o mundo dos super-heróis.

Mix tape

Mix tape –

Lu Cafaggi (2011): Estes outros quatro mini-gibis trazem

essa proposta lírica de emular quatro fitinhas K-7, abordando os temas do som a

da música de uma maneira completamente contrária ao que se poderia esperar de

tal empreitada (ou seja: ideias tímidas se afogando num mar citações e

referências). Ao contrário,

fã de fitinhas K-7 como sou (passei a adolescência

gravando-as pras minhas garotas favoritas), respirei com alívio ao ver que o

trabalho de Lu Cafaggi compõe um delicado tributo à própria memória, à

sinestesia de nossos passados, sendo um deles (o melhor) uma pequena sinfonia

(muda – e

isso me afeta!) de sons preferidos; o segundo a memória de uma

pessoa guardada no som de um piano; a terceira (mais fraca) um diálogo

imaginário com a cantora Patti Smith; e a última a experiência onírica de uma

doce super-heroína. O aspecto fosco, de um violeta apastelado, monocromático,

faz a experiência de ler quase táctil. Uma HQ especial, à altura do trabalho

que Lu Cafaggi, Mariamma Fonseca e Samanta Coan realizam no blog

Ladys Comics.

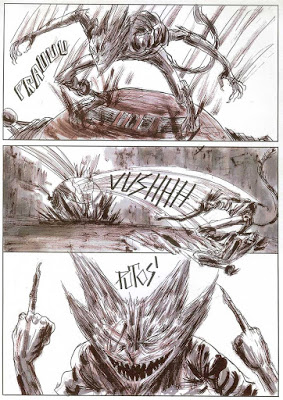

Kowalski #2 –

Gabriel Góes (Org.,

Samba, 2011): Esta revista é um

spin-off do grupo Samba, daqui de Brasília, que já constitui uma geração

completa de quadrinistas talentosos e realiza um dos trabalhos mais

interessantes das HQs nacionais atualmente. Participam dela, além de Gabriel

Góes, editor e criador do personagem-título, Lucas Gehre e Gabriel Mesquita (os

outros caras da

Samba) e convidados

de peso. Aos poucos, na medida em que as publicações do grupo vão aparecendo,

uma estética em princípio caótica e desajeitada vai se organizando. Fruto do casamento

herético dos quadrinhos com as artes plásticas, a geração Samba desenvolve uma

relação muito visual com os quadrinhos, com a narrativa muitas vezes servindo

como serialização para impressões imagéticas, profanas, coisa de pesadelo

mesmo. Para tornar isso uma práxis refinada, os caras bebem de tudo: cinema,

fotonovela, pin-ups. A capa de Eduardo Belga, surreal e obscena, dá uma amostra

das ambições do grupo. Esta número 2 dá continuidade e aprimora as ideias da

número 1, com alguns feitos mais narrativos, como a paródia “Cidadão Z”, de

André Valente, que horroriza com a figura controversa de Ziraldo, fazendo-o

beber de seu próprio veneno e estilo (do mesmo jeito, mas mais irônico, que

Valente havia feito com

Maurício na número 1); e uma das primeiras histórias de

maior consistência (hmm..) “filosófica” do grupo, “Quando éramos cavalos”, de

Góes e Mesquita, que conta o mundo horrendo e impressionista (cheio de

personagens fofinhos de outros gibis) de um sujeito que presencia um suicídio.

Mas eu ainda acho que o grande

destaque é a série do próprio personagem que dá título à revista, algo que

parece um produto puro, bruto, saído da mente... diferente de Gabriel Góes.

Kowalski e seus amigos são cartoons junkies, que assaltam para fumar crack ou

cheirar pó, e Góes serializa essas histórias num traço infantil e perturbador,

com quadros minúsculos e tortos, sendo a própria viagem do leitor montar estes

efeitos rítmicos. “Kowalski” é sim um tipo de monstruosidade crua e imoral,

parecendo uma versão nada idealista do clássico Freak Brothers, do genial Gilbert Sheldon, mas Góes aos poucos

acrescenta mais sacadas e refinamentos a essa série, mesmo que ainda não seja

possível (se é que um dia será) entender o que esse universo quer dizer. Vale

destacar também a série “A casa das mulheres-pássaro”, de Gehre, um prostíbulo

de action-figures (os antigos “bonequinhos”) e a série de impressões visuais,

circulares, de Gehre e Mesquita, sobre seres em decomposição. Eu

tiraria duas tentativas de séries narrativas: a fotonovela (sei que dá

trabalho, mas não tá engrenando) e “A estrada do diabo”, que, apesar de

graficamente interessante (mas muito derivado de Clowes e Lynch), é menos

impactante do que parece querer ser.

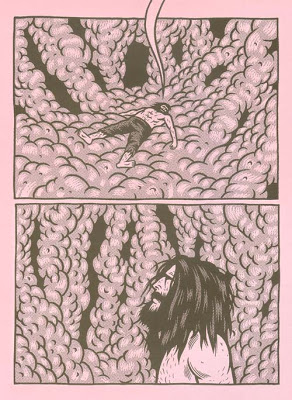

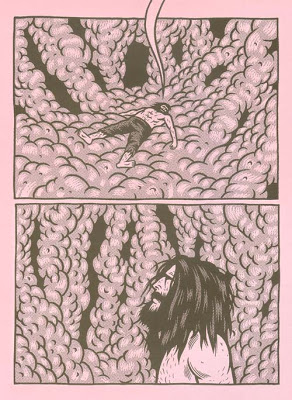

Sim

Sim – Gabriel Góes (Projeto 1000, 0005,

Barba Negra/

Cachalote, 2011):

Góes é um ilustrador de mão cheia, e uma de suas maiores virtudes é mudar de

estilo sem perder sua marca pessoal. Seja no traço torto e macabro de

Kowalski, seja numa história em 3-D, num

cartaz de festival de rock, ou numa história de livro-jogo, sua personalidade,

ainda que coerentemente adaptada aos diferentes gêneros, está sempre visível,

sempre imediatamente identificável. Sua habilidade como narrador e quadrinista

ainda é um ponto a emergir completamente, e esta

Sim é prova de que sua versatilidade onírica e seu imaginário

claustrofóbico vêm ganhando camadas e camadas de densidade. Como de praxe nesta grande iniciativa da

editora Barba Negra e seu Selo Cachalote, esta é uma HQ sem palavras. Góes,

metamorfoseado numa criatura antropomórfica e primitiva (cabeça de lobo e um

tacape na mão), atravessa paisagens psicodélicas e alucinatórias, como se

avançando em camadas mais profundas ou desdobramentos de dimensões de si mesmo,

cruzando com figuras míticas, arquetípicas. Esta HQ, que se experimenta numa

leitura rápida, pode ser pensada toda num

sentido jungiano, um tipo de

representação mítica e lisérgica, mas vou deixar essa análise pra lá. O que

vale mesmo é a robustez do traço e dos grandes requadros panorâmicos de Góes,

imagens inalcançáveis e errantes.

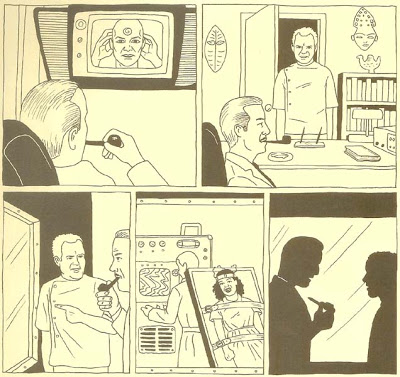

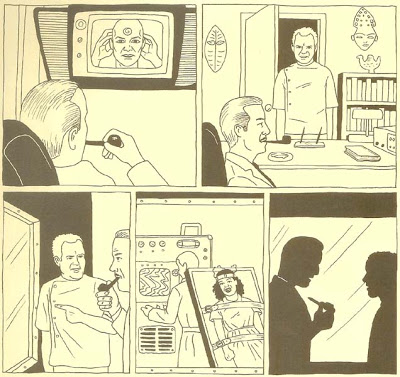

Desvio

Desvio – Daniel Gisé (Projeto 1000, 0003,

Barba Negra/Cachalote

2011):

Desvio, do mesmo projeto que

Sim, curiosamente parte de uma premissa

semelhante, mesmo que o resultado seja muito diferente. O fato de, quando

obrigados a construírem uma série sequencial sem palavras, quadrinistas tendam

a representar o mundo dos sonhos e delírios, geralmente encaixando mundos

dentro de mundos, deve dizer algo muito importante sobre a linguagem visual

muda. Sem a correção das palavras, as imagens têm o poder de correr soltas,

transportarem-se de um mundo para o outro, num livre fluir de formas e cores.

Desvio é mais causal do que

Sim, e Gisé modela uma estranha história

envolvendo dois recém-casados, uma psicótica, um lenhador gay e outras coisas,

num traço clássico, fino, lembrando uma HQ dos anos 50 (onde se imagina ser

também a época da história). A virtude está em, no meio de ações que

subitamente se tornam imaginação e sonhos, o encadeamento sem palavras da HQ

ainda manter os pés no chão, numa organização de alta compreensibilidade,

criando uma aura de enigma não muito fácil de ser alcançada, mesmo que o final

não ofereça respostas.

QHQ