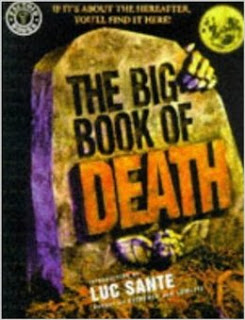

7 - BIG BOOK OF DEATH – Bronwyn Carlton e vários artistas (Paradox Press, 1995)

Existe um selo de quadrinhos perdido nos EUA que, embora fazendo parte do grupo Time-Warner e ligados à DC Comics, teve pouquíssimos trabalhos publicados por aqui (as edições de Gon da Conrad e A Estrada Para Perdição, para ser exato). Este selo é a Paradox Press. O carro chefe da editora é a série Factóide Books, grandes livros de antologias com historietas curtas de até cinco páginas girando em torno de um tema específico. Antes de se falar em Joe Sacco e jornalismo em quadrinhos, os Big Books da Paradox já faziam um apanhado narrativo vasto esmiuçando assuntos como discos voadores, mortes bizarras, mártires religiosos, crimes históricos, etc., com uma abordagem que mistura almanaque e documentário. A maioria dos livros é escrita por um escritor apenas e desenhada por uma vasta gama de artistas de quadrinhos do underground estadunidense, incluindo o citado Sacco.

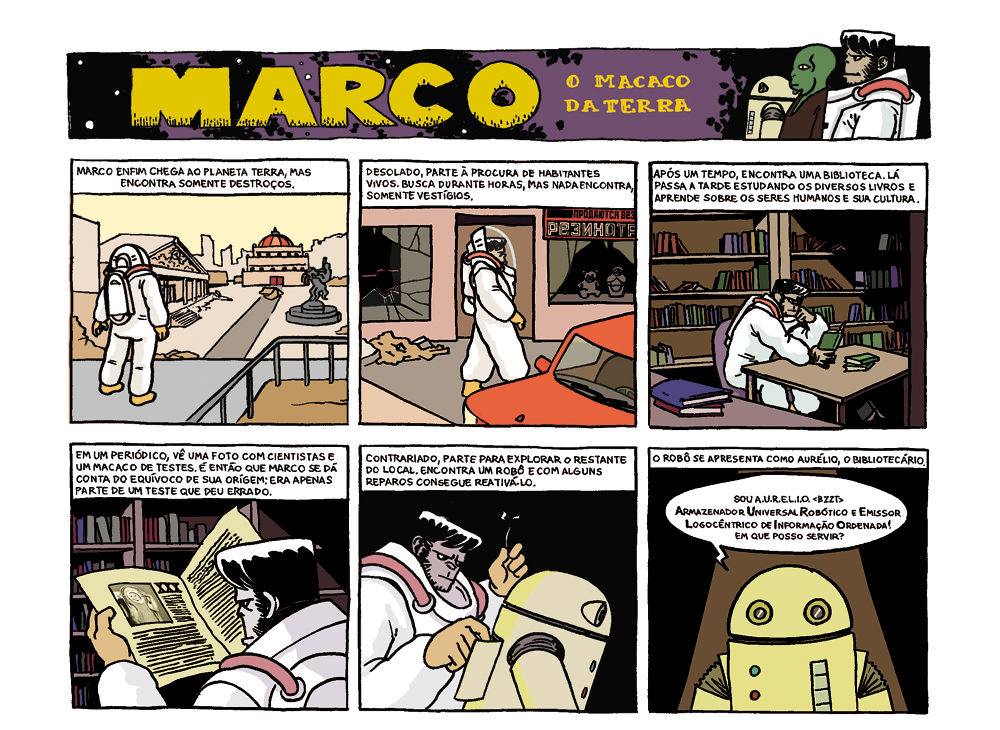

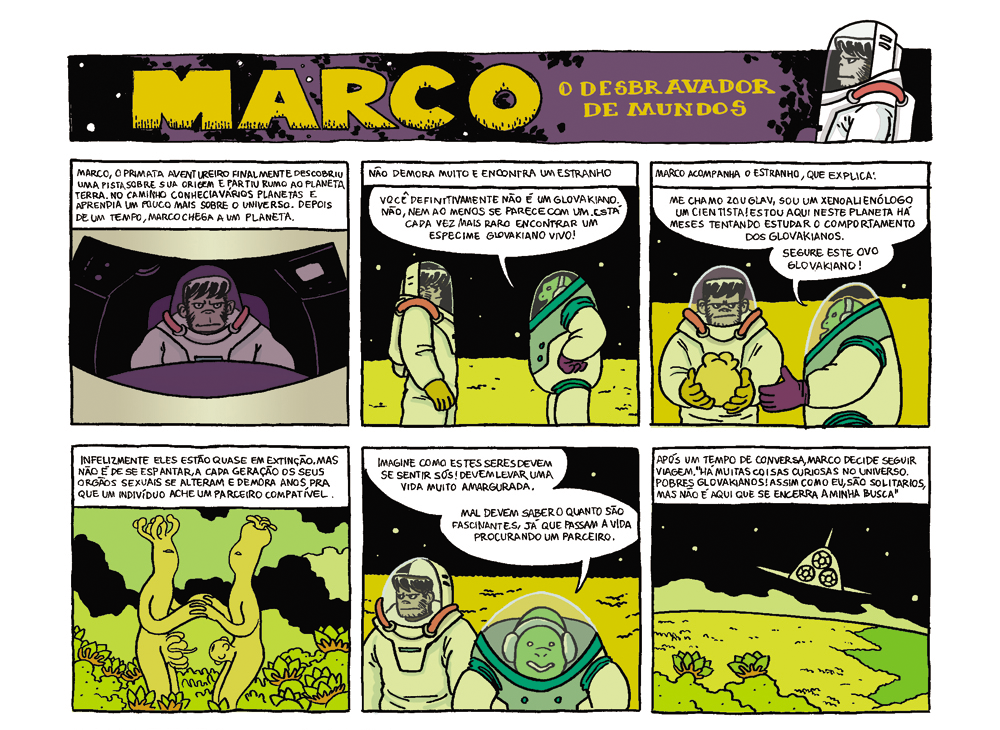

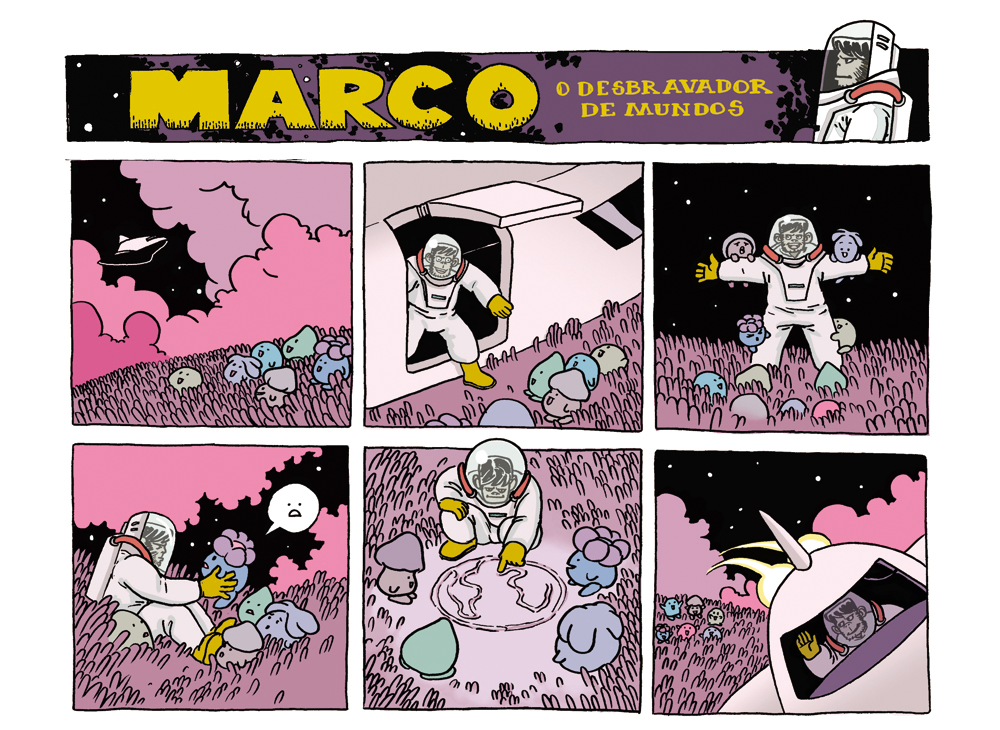

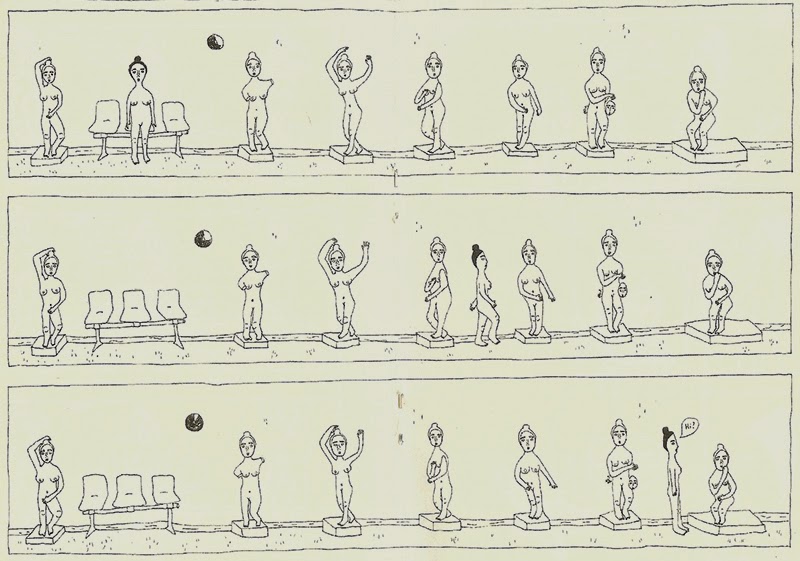

Essa introdução é para apresentar o sétimo gibi da minha lista, o Big Book of Death. Duzentas e vinte e quatro páginas, em preto e branco, com centenas de relatos sobre a mais inescapável das sinas. O álbum, como todos os Big Books, mistura um relato aprofundado com uma arte que varia do realismo ao cartum resultando em diversão garantida (e fúnebre).

Os contos são organizados por temas: o primeiro capítulo conta a história do assassinato oficial, as execuções capitais, sua história e principais práticas. Este capítulo é de abrir os olhos para a maneira com que a lei evoluiu até nosso século XXI, deixando para trás algumas execuções extremamente doentias, como o pressionamento – onde o condenado se deita em uma cama de lâminas, seu corpo é coberto por uma tábua que cobre seu torso, e são colocados sobre a tábua vários pesos, vagarosamente, até que o corpo seja esmagado e perfurado. Enquanto o condenado ainda vive.

O segundo capítulo foca o homicídio criminoso e o suicídio. Mortes idiotas, cidadãos acima de quaisquer suspeitas que escondem um lado assassino brutal, a história da eutanásia, etc.

No terceiro capítulo temos os assassinatos em massa, as pragas históricas, tuberculose, febre tifóide, morte negra. As guerras e suas grandes matanças, as mortes religiosas e cultos suicidas.

O quarto capítulo se dedica aos falecimentos peculiares. Mortes inexplicáveis, combustões espontâneas, e todo tipo de morte bizarra.

O quinto capítulo, e um dos mais interessantes, revela a ciência da morte, seus limites biológicos e

químicos, como funciona o exame da autópsia e as formas de preservação dos corpos.

O sexto capítulo faz um tour pelos cemitérios mais famosos ou bizarros do mundo, os museus da morte, e a morte como turismo.

O sétimo capítulo foca nas maneiras históricas e atuais de se desfazer de corpos, desde os enterros ritualísticos até os métodos da máfia italiana.

O oitavo capítulo aborda os costumes culturais envolvendo os mortos em todo mundo, e, finalizando, o nono capítulo fecha o livro com contos que abordam o que há, ou se há, algo após a morte.

É diversão garantida! Todos os textos foram escritos pela escritora Bronwyn Carlton, especializada em literatura criminal e forense, e as artes são feitas por um desfile de talentos como Craig Hamilton, D´Israeli, Rick Geary, Steve Bucellato, Linda Medley, Mark Badger, Joe Orlando, Hunt Emerson, e muitos outros. Recomendo também o fabuloso Big Book of Unexplained, onde o escritor de quadrinhos Doug Moench, junto com vários artistas, o levam a um passeio pelo mundo do estranho e bizarro, e eventualmente charlatanesco. Sempre com um bom humor negro e ironia.