MELHORES QUADRINHOS LIDOS EM 2017 - PARTE 1

/

Fim de ano. Coisa boa. Como todo ano do século XXI tende a ser meio lazarento, não custa comemorar, mesmo que de graça, a chegada de mais uma vã e febril esperança. Porém, ao menos no que diz respeito aos quadrinhos, foi uma safra e tanto. Como vocês bem devem saber, nossas listas são de leituras de qualquer época realizadas em 2017. Daí você ver aqui coisas que vão desde os anos 20 até o zênite do quadrinho brazuca lançado no ano que termina agora. E sem dúvida 2017 marcará nossa produção com um punhado de obras-mestras. Por conta de minha coluna no Metropoles, li caminhões atolados de quadrinhos por toda parte. Tanto que deixei coisas como Floyd Gottfredson, Claudio Nizzi, Carl Barks, Frank Miller e outras leituras maravilhosas que fiz, de fora. Sobraram estes 16 campeões. Para evitar redundância, apenas escrevi resenhas inéditas para os que não haviam aparecido na Raio Laser ou na ZIP. Pros outros, links pros textos originais.

A partir da semana que vem, os selecionados dos outros colaboradores da Raio. A lista não obedece a qualquer ordem racional e o número "16" é totalmente aleatório. Por favor, caro leitor, coloque suas melhores leituras nos comentários e nas redes sociais. Compartilhe! (CIM)

por Ciro Inácio Marcondes

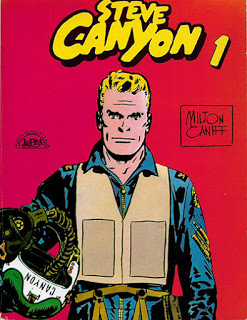

01 - STEVE CANYON 1 – Milton Caniff (L&PM, 1990 [1947]): Para um fã de quadrinhos atual bastante dedicado, Steve Canyon é o exemplo que Umberto Eco utiliza em seu Apocalípticos e Integrados para indicar como a linguagem desta forma de expressão pode se descortinar aos poucos numa interação semiótica entre imagens e palavras. Afinal, nas primeiras tiras deste herói estão lá as palavras de todos que o cumprimentam, sem que o leitor possa visualizar a figura de Steve, "apreendido" por outros meios de linguagem antes de aparecer efetivamente. Encarar uma sequência longa de tiras realizadas por Milton Caniff nos anos 40, no entanto, é uma tarefa mais dura que um simples dever de casa universitário. Realizadas após 13 anos em que o grande mestre de Will Eisner se dedicou ao seu sucesso de aventura de guerra Terry e os Piratas, as tiras do início de Steve Canyon, muito bem representado nesta preciosa edição da L&PM, são testemunha dos quadrinhos de uma época, de um dos maiores autores desta época e, por fim, desta época ela mesma. Se Terry levava, de maneira um pouco mais juvenil, seus protagonistas a aventuras marítimas no oriente, Canyon, já no contexto do pós-guerra, procurava refletir sobre o sentimento triunfante (por vezes agridoce) que se apoderou dos americanos após a vitória no Japão. Nestas primeiras tiras, Steve é um ex-piloto da força aérea que agora aluga seu avião comercialmente, envolvendo-se, eventualmente, com bandidos, escroques e femmes fatales que querem se aproveitar de seus serviços.

O protagonista é um tipo "escoteiro" venturoso, cheio de virtudes, galã sedutor que guarda semelhança com astros de Hollywood da época, como Gary Cooper ou Cary Grant. O cinema dos anos 40, famoso pela abordagem noir (gângsters, detetives, violência urbana, pessimismo e estilização estética), inclusive, é frequentemente citado, direta ou indiretamente, e aventuras de guerra e aviação acabam se misturando a tramas sombrias, sórdidas. Há um quê de A Morte num Beijo em cada quadro desse começo de Steve Canyon, um tremendo flagrante do que é conhecer o contexto da arte dos anos 40.

Porém, acima de tudo se destaca a arte e o estilo de Caniff, um dos gigantes da era de ouro, um daqueles muito poucos que antecipam a modernidade nos quadrinhos. Além dos temas, amadurecidos, o caráter semi-literário do texto - cada quadro é preenchido ao menos em sua metade por textos carregados de informações preciosas para as tiras, além de falas memoráveis, gírias e outras curiosidades – mostra o quão difícil era a rotina do autor de uma daily strip continuada. Histórias longas, com tramas complexas cheias de reviravoltas, eram narradas a conta-gotas, dia após dia, e estratégias interessantes para fisgar o leitor faziam da estrutura de linguagem destes quadrinhos algo imprevisível e ousado. Compreende-se mais claramente o papel de tanto texto (era preciso otimizar a história) e ao mesmo tempo a riqueza visual (profundidade de campo, figurinos detalhados, rostos caricaturizados) destes quadrinhos. Uma pena que a edição da L&PM, já um tanto velhinha, reduza tanto o tamanho das tiras (quase como thumbnails), diminuindo o impacto da arte deste gênio absoluto da nona arte.

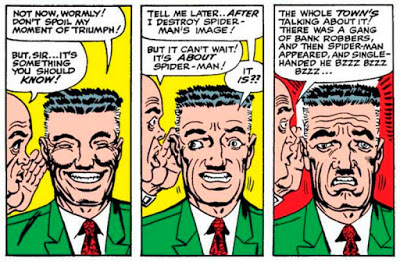

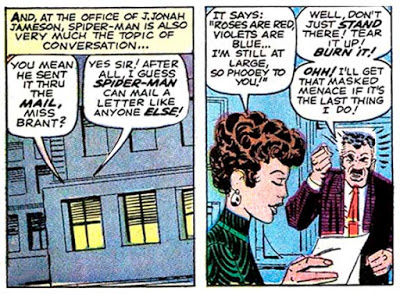

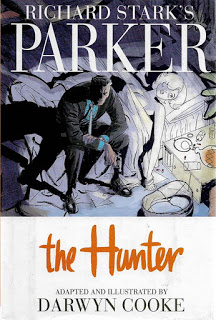

02 - RICHARD STARK'S PARKER – BOOK ONE: THE HUNTER – Darwin Cooke (IDW Publishing, 2009): Esta exímia adaptação da série de romances modernos de crimes pulp baseados no famoso "cold-blooded sonofabitch" Parker se inicia com uma sequência em quadrinhos digna de antologia. Em doze impassíveis páginas que remetem à primeira aparição de Steve Canyon na famosa tira de Milton Caniff (ler resenha acima), Darwin Cooke vai fazendo seu personagem atravessar a cidade de NY com seu jeito hard-boiled, sem mostrar seu rosto (em planos subjetivos no estilo noir de Prisioneiro do Passado), pulando catracas brutalmente, xingando pessoas na rua, cuspindo no chão, soltando baforadas de cigarro (sem filtro!) na cara da garçonete, e por fim falsificando uma carteira de motorista.

Apenas na página 20 é que visualizamos seu rosto embrutecido no espelho e já percebemos de cara: estamos diante da face da psicopatia. Parker é adaptado do autor de best-sellers sobre crimes Richard Stark (pseudônimo para Donald Westlake), e, por mais que sejam livros escritos nos anos 60, eles resguardam a estilística soturna de um Raymond Chandler, porém assombrada por uma violência quase típica da Nova Hollywood. Seria como um encontro de Sam Peckinpah com Dashiel Hammet.

A adaptação de Cooke (lamentavelmente recém-falecido) é um exemplo sobre como se transpor ideário, ambientação e motivações de uma obra em uma mídia para outra. Esta sequência muda inicial é um modelo perfeito de declaração de intencionalidade, de força estética e perspicácia artística.

The Hunter, primeiro volume das quatro adaptações que o quadrinista fez de Stark, é uma história de vingança implacável e psicopática no último - motivo o suficiente para agradar a leitores de coração frio. Porém, é no aproveitamento maduro (em quadrinhos) do texto de Stark - com diversas soluções visuais espetaculares e cinematográficas - que Cooke efetivamente conquista os leitores ávidos por uma obra em quadrinhos incontestável. E esta verdade é tão pura quanto ver Parker assassinando seus oponentes com suas próprias mãos nuas.

03 - MENSUR – Rafael Coutinho (Cia. Das Letras, 2017): Depois de sete anos trabalhando neste indefectível romance gráfico, Coutinho nos entregou algo que desestrutura valores sobre modernidade, trabalho, obsessão e masculinidade. Leia a crítica completa aqui.

04 - ANGOLA JANGA – Marcelo D’Salete (Veneta, 2017): Este é o mais ambicioso trabalho em quadrinhos brasileiro de 2017. Épico, submetido a um minucioso escrutínio histórico e poderoso tanto em linguagem quanto em mensagem, não pode passar batido no cenário cultural brasileiro contemporâneo. Leia a crítica completa aqui.

05 - THE BLACK PANTHER – EPIC COLLECTION – PANTHER’S RAGE (O Pantera Negra – A Fúria da Pantera) – Don McGregor, Rick Buckler e Billy Graham (Marvel, 2016 [1966-1976]): Versão completa do arco mais ambicioso do Pantera Negra. Destaque para o apelo shakespeariano do texto de McGregor, e para a intensidade das tramas, puro “Marvel 70’s”. Leia a crítica completa aqui.

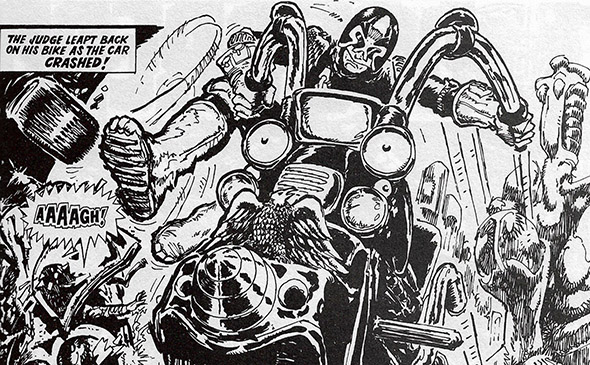

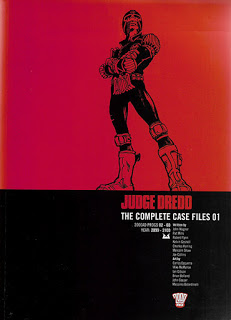

06 - JUDGE DREDD – THE COMPLETE CASE FILES 01 – Vários artistas (2000 AD, 2012/2014 [1977/1978]): 1977: ano completamente auspicioso para a criação de um clássico cyberpunk de contracultura, capaz de horrorizar cabeças mais frágeis mesmo no apocalipse que vivemos hoje, com Black Mirror e o escambau. Este primeiro volume das obras completas de Judge Dredd é exemplo perfeito de como um criador como John Wagner, associado a um time brutal de outros escritores e artistas, elevou uma ideia de iconoclastia tão típica do início da era Thatcher na Inglaterra ao status de epítome do pensamento pulp em quadrinhos sobre o apocalipse.

Como sabemos, em Judge Dredd o personagem envelhece com o passar dos anos, o que torna este encadernado um “Ano 1” dos mais voluntariosos das HQs porque, bem, este é realmente o primeiro ano de aventuras do anti-herói. Aqui há uma panaceia de degenerações e deformações: hordas de gangues de punks truculentos, assaltos a ambulâncias para roubar procedimentos de cirurgia plástica, plantas carnívoras falantes, reality shows com a morte como consequência, rebelião de robôs nazistas. Este último arco, aliás, dos androides “Call-Me-Kenneth” e “Heavy Metal Kid” (uma das possíveis origens para o termo que elucida todo o rock pesado), é clássico e impagável: a “singularidade” vista da maneira mais crua e ogra possível (basicamente robôs gigantes e carniceiros, que odeiam humanos, destruindo tudo pela frente num complô irracional e beligerante). Porém, nada se compara à estultice autoritária do próprio Juiz Dredd, capaz de matar por uma multa de trânsito, capaz de prender um espectador por ver um canal de TV ilegal.

O que escritores tarimbados como Wagner, Pat Mills e Malcolm Shaw querem dizer com a criação de algo desproporcional e sem controle como Mega-City One é que, no limiar de todo caos, inevitavelmente se apregoa o fascismo como solução fácil para restabelecer (apenas) uma ilusão de ordem. Na arte, nada menos que monstros como Carlos Ezquerra, Brian Bolland e Ian Gibson dão imaginário a este compêndio de horror cyberpunk e imoral que fez de 2000 AD uma revista realmente tão à frente do seu tempo.

Anarchy in Mega-City One

07 - CANNON – Wallace Wood (Pipoca & Nanquim, 2017 [1969]: Wally Wood no auge! Só isso seria o suficiente para venerar esta edição, mas além disso há ótimas histórias de espionagem, canastrice e erotismo saindo aos borbotões. Leia a crítica completa aqui.

08 - AQUI – Richard McGuire (Cia. Das Letras, 2017 [2014]): O experimento expandido de McGuire, levando a linguagem dos quadrinhos ao limite, é instantânea obra-prima e continuará sendo estudado por muitos e muitos anos. Leia a crítica completa aqui.

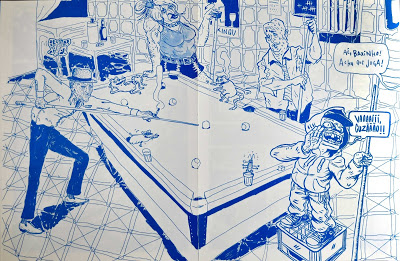

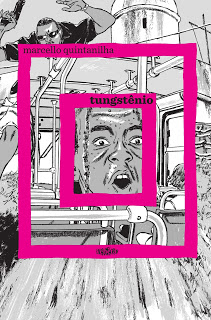

09 - TUNGSTÊNIO – Marcello Quintanilha (Veneta, 2014): Como fugir, na análise da obra de Quintanilha, a clichês como “radiografia da cultura brasileira”, ou “desperta o universal por meio do local”? Sim, estou atrasado na leitura deste romance gráfico vitorioso praticamente em tudo que aborda, em cada elemento trabalhado, em cada nuance pensada, seja ela visual ou temática. Um breve, porém significativo, contato com o autor no II Encontro Entre TELAAs, em Brasília, elucidou um pouco para mim a capacidade de Quintanilha em agregar imaginários dos mais díspares e disparatados, de Barcelona e da independência da Catalunha, a correntes e pulseiras, sapatos alinhados, de uma Salvador disforme e trôpega, de um francês bem falado, até chegar a um quadrinho com a voracidade de um animal apedrejado na estrada.

Creio que, para lá de uma leitura microscópica de certas idiossincrasias de um brasileiro do dia-a-dia, há neste autor o imprevisível em seu próprio trato pessoal, algo que anseia insaciavelmente pela originalidade, que não se contenta com menos que isso.

Tungstênio é realmente mordaz, na absoluta neutralidade de olhar em relação à moral de seus personagens: toscos, freaks e largados à deriva numa sociedade inseminada pela malandragem, por uma ética turva e porosa, por uma difícil separação entre uma noção pública e outra privada da vida. Outro clichê seria dizer que esta voracidade da narrativa - que entrecruza 3 ou 4 personagens num momentum que envolve crimes, passionalidade, ação civil e até certo romance – seria cinematográfica. Ora, que filme consegue alcançar tamanha vertigem? Tarantino, Hitchcock, Altman? É um trabalho para poucas pessoas, este mergulho sem remorso no abismo da narrativa. Mais que isso, para um brasileiro, Tungstênio parece aquele olhar desgostoso num espelho escroto em que vemos nossas piores deformidades físicas (cicatrizes, marcas de nascença). Mesmo assim, independente da classe social do leitor, há um certo conforto em parecer em casa, ainda que numa casa rota e cheirando a merda. Em relação ao fato de que essa obra tenha acumulado prêmios internacionais, surpreende apenas que os gringos tenham compreendido a natureza deste fedor. Ou que uma obra de gênio sobreviva independente a isso. E é aí que entra arte de Quintanilha.

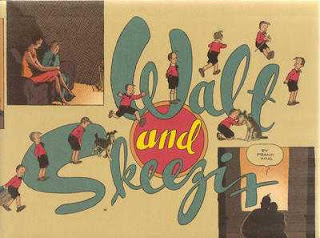

10 - WALT & SKEEZIX – 1927 & 1928 – Frank O. King (Drawn & Quartely, 2010 [1927/1928]): A “family strip” Gasoline Alley é famosa por algumas poucas “sunday strips” bastante originais em que seu autor Frank King trabalha aspectos de metalinguagem e possibilidades narrativas em páginas vibrantes que se tornaram exemplos paradigmáticos da versatilidade dos quadrinhos. Esta edição, que cobre os anos de 1927 e 1928 da tira, compila apenas o trabalho diário do autor. Por mais que Gasoline Alley já existisse havia seis anos quando este material foi produzido, ainda estamos um tanto distantes daquelas sundays que ainda encantam a todos como paroxismo da linguagem das HQs.

Gasoline Alley (aqui chamado apenas Walt & Skeezix – nome dos protagonistas – por questões de direito autoral) é o segundo quadrinho mais longevo da história dos EUA (perde só para Os Sobrinhos do Capitão), e é publicada até hoje com seus personagens envelhecendo em “tempo real”. Emociona entrar em contato com os primórdios da tira, quando o bebê (Skeezix) adotado por um “tio” de bons valores e correção moral (Walt) ainda é uma criança inocente.

As belezas de se ler esta obra-prima dos anos 20 (numa magnífica edição da Drawn & Quaterly prefaciada por ninguém menos que Chris Ware) está em aspectos diversos: primeiro, pela delicadeza e sutileza com que seu autor trabalha ao mesmo tempo temas e linguagem. Estas tiras usam recursos visuais diversos. Soluções como paralelismos, aliterações, descrições literárias e repetições interessantes nos quadros nos mostram que King desde sempre compreendeu o potencial desta forma de arte mesmo num espaço limitado como a tira diária.

Além disso, temos um panorama riquíssimo da vida numa família americana burguesa dos anos 20: sabemos o que comem, como se comunicam, o que vestem, quais suas preferências estéticas e morais. Além disso, a tira está circundada por uma densidade psicológica difícil de achar mesmo nos filmes americanos da época – alternando momentos poéticos com melodrama de primeira e uma intensidade agridoce que não é diferente da vida real. Dois anos de Gasoline Alley podem parecer um recorte pequeno em tão longeva trajetória, mas é uma metonímia para se compreender a mentalidade sobre os quadrinhos da época (muito mais avançada do que se pode imaginar) e também a mentalidade sociopolítica dos próprios EUA: King, ao contrário da Harold Gray (de Little Orphan Annie) e Chester Gould (de Dick Tracy) – notórios simpatizantes do Partido Republicano que ansiavam por uma América mais secular – era reservado politicamente e acreditava em micro-valores que se expressam no trato pessoal e na bondade de cada um, algo que resplandece em seu herói do dia-a-dia Walt, talvez o melhor “bom americano” das HQs.

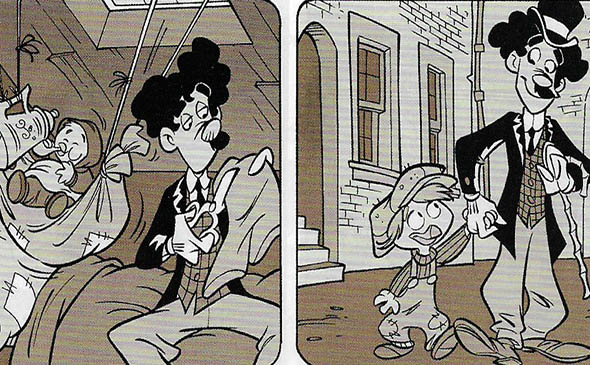

11 - AL CAPP’S LI’L ABNER – THE COMPLETE DAILIES & COLOR SUNDAYS – VOLUME TWO 1937-1938 – Al Capp (IDW Publishing, 2010 [1937/1938]: Diferentemente de Gasoline Alley (ler resenha acima), a tira Li’l Abner (Ferdinando, no Brasil) prescinde de poesia e de um olhar sutil sobre as vicissitudes da burguesia americana e do american dream. Aqui o papo é mais reto e o humor, escarninho, come solto. “Desde Mark Twain não surgia uma sátira tão arrasadora dos costumes do homem, nos Estados Unidos”, afirmou o saudoso Alvarão de Moya. De fato, Li’l Abner é um demolidor de sonhos, uma metralhadora giratória que não poupa qualquer aspecto da vida americana, especialmente pós-depressão, como é o caso deste compilado, que cobre os anos de 37 e 38. Seu polêmico criador, Al Capp, politicamente pendeu para a direita e para a esquerda em sua vida, geralmente indo contra o que o establishment acreditava. A tira só parou em 77, dois anos antes de sua morte. Em 1937 Capp tinha apenas 19 anos, mas os elementos que tornaram Li’l Abner um clássico imortal já estão todos lá: o vilarejo rude, caipiríssimo, de Dogpatch (“Brejo Seco” no Brasil), com a família Yokum (“Buscapé”) e sua cristalina inocência e valores de “bom selvagem”, submetidos a um contraste não apenas com hillbillies perversos e degenerados (os Scraggs, versão 30’s para o white trash atual) como também com os habitantes de “Noo Ywak”: geralmente pessoas despudoradas e sacanas – magnatas, gângsters, donos de cassino, golpistas e trapaceiros. O próprio Abner é um tipo atlético abobalhado, bruto como um bloco de concreto, aquilo que Clark Kent seria se tivesse caído no mundo real. E Li’l Abner ainda abusa de recursos de quadrinhos, seja para disparar uma continuidade empolgante nas tiras diárias, seja para tornar mais lúdicas e saturadas as tiras dominicais. Quanto ao famoso uso do inglês caipira como elemento de subversão (tendo sido comparado até a James Joyce), eu li e vos afirmo: é tudo verdade! Capp tinha uma visão incisiva sobre oralidade e sobre como o modo de falar deflagra todo um ambiente cultural. De certa forma, é como ler Shakespeare no original: no começo parece impossível, mas, depois que você domina uns termos-chave, a coisa deslancha. Afinal, “ef yo’ has faith in me Mammy – ah kin do it!”

12 - ESTUDANTE DE MEDICINA – Cynthia B. (Veneta, 2017): A visão que a talentosíssima Cynthia propõe para a fuleiragem brasileira (e suas crises existenciais) em seu primeiro romance gráfico não é coisa de principiante. Vai pro trono! Leia a crítica completa aqui.

13 - TABLOIDE – Leandro Melite (Veneta, 2017): Eis aqui a sinergia perfeita entre um roteiro sólido e empolgante, personagens vivos e idiossincráticos e uma arte arrasadora, esplendorosa. Alguém duvida que Melite está no panteão atual do quadrinho nacional? Leia a crítica completa aqui.

14 - LE COMBAT ORDINAIRE (O Combate Ordinário) – Manu Larcenet (Dargaud, 2003): O traço delicado e, pode-se dizer, até infantil de Manu Larcenet pode enganar à primeira vista. A sinuosidade das linhas e o apego à sua morfologia (algo que lembra até Schulz) nos remetem a uma melancolia boa, saudável, até amena. O prospecto desta premiada BD (ganhou Angoulême), porém, nos direciona a uma mais profunda configuração existencial. O “combate ordinário” de um jovem fotógrafo em crise, incapaz de tomar decisões que deem rumo definitivo à sua vida (pontuada por graves crises de ansiedade), tem a intenção de ser a luta interna de cada um de nós. Lembra a despretensão com que o ordinário é colocado como matéria-prima literária na série de romances Minha Luta, do autor norueguês Karl Ove Knausgard. Em meio à vastidão desta busca pela alma, temas contemporâneos emergem: a ascensão dos Le Pen na França, a guerra da Argélia, a utilidade da fotografia, a fragilidade dos relacionamentos (com irmãos, com bichos ou amorosos). Le Combat Ordinaire pode usar como subterfúgio uma forma em quadrinhos totalmente clássica (a modernização do álbum), mas dá sentido e perenidade a ela, mostrando que a velha BD ainda tem seus cartuchos para queimar.

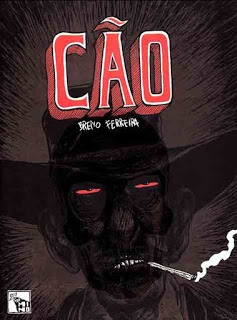

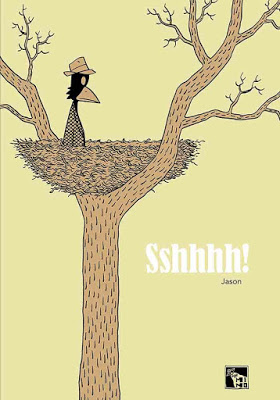

15 - SSHHHH! – Jason (Mino, 2017): Para o louco que ainda não leu a obra do norueguês Jason (um dos grandes da HQ contemporânea), este Sshhhh!, poético, intenso e rebuscado, é ótima porta de entrada. Leia a crítica completa aqui.

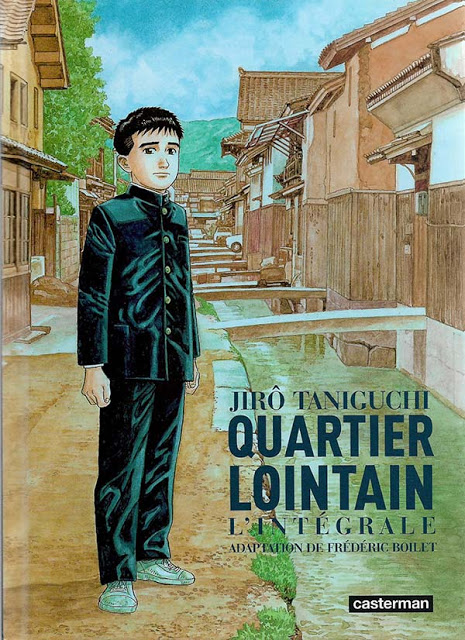

16 - QUARTIER LOINTAIN (Bairro Distante) – Jiro Taniguchi (Casterman, 2006 [1998, 1999]): Taniguchi, um dos grandes do quadrinho mundial, se foi em 2017. Era tempo de ler sua obra-prima, um mergulho íntimo (viagem no tempo inclusa) nas relações familiares japonesas de hoje e do passado. Leia a crítica completa aqui.