Rapidinhas Raio Laser #08

/

A "Rapidinhas" (antiga "Quicky") é uma das seções mais queridas da Raio Laser. Como procedemos para fazer este aparentemente aleatório apanhado de publicações, zines, graphic novels e o que mais vier (nacionais) ser transformado numa fornada fresquinha de resenhas ao gosto (ou nem tanto) do freguês? Bem, a ideia é frequentar muitas feiras de publicações, treinar o olho para coisas interessantes e, principalmente, comprar este material. É muito importante frisar que, para se conhecer com intimidade a cena indie nacional, é preciso se tornar consumidor dela. Às vezes forçamos a barra (esse "Menina Infinito" de 2008 tá prestes a prescrever aqui, mas caiu no nosso colo!), mas faz parte da iconoclastia da Raio. Dito isso, seguem também os links para as outras sete Rapidinhas (para rememorar) (CIM):

Raio Laser's Comics' Quicky #01

Raio Laser's Comics' Quicky #02

Raio Laser's Comics' Quicky #03

E nosso endereço, caso você queira enviar seu material e aparecer aqui:

RAIO LASER

SQS 212 Bloco G Apto 501.

Brasília-DF

Brasil

CEP: 70275-070

por Marcos Maciel de Almeida, Ciro I. Marcondes e Pedro Brandt

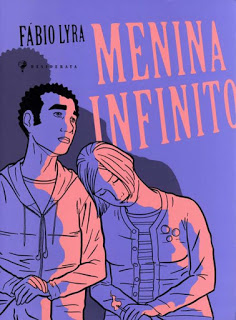

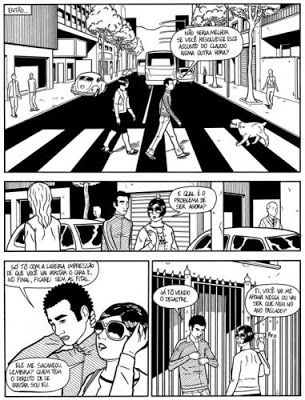

Menina Infinito – Fábio Lyra (Desiderata, 2008, 117 p.): Bebendo forte na bica (eu disse bica) de Daniel Clowes, Fábio Lyra produziu uma HQ memorável, construindo um universo particular em que habitam exemplares autênticos da fauna das grandes cidades. Centrado nas histórias de Mônica (não confundir com a dentuça) e sua turma, o gibi mostra, de forma bastante afiada, o cotidiano de jovens que alçaram temas como liberdade e música a um patamar prioritário em suas vidas. É aquele tipo de gente que se permite viver sem arroz, feijão e grana do aluguel, desde que sobre algum para gastar com bandas, vinis e agitos roqueiros. E no dia a dia dessa galera não falta, é claro, paquera e pegação. Essa habilidade em retratar – de modo bastante natural – diversos aspectos da juventude certamente não escapou ao olhar atento dos editores da Maurício de Sousa Produções. Não foi à toa, portanto, que Fábio foi escolhido para fazer uma história com a turma do Rolo, na revista MSP50.

Menina Infinito tem 3 histórias e 120 páginas de bons personagens, diálogos redondos e “causos” bizarramente reais. Tem também...ah, deixa pra lá. Nem sei porque estou dando esse cartaz para o Fábio Lyra. Esse espaço do Rapidinhas é destinado a publicações independentes, indisponíveis nas prateleiras das grandes lojas e livrarias virtuais. E este não é definitivamente o caso aqui, já que Menina Infinito foi lançada pela Editora Desiderata, posteriormente comprada pela Ediouro. E, além do mais, Fábio Lyra não precisa da minha promoção, afinal já está pronto para dominar o mundo. PS: uma parte deste quadrinho teve uma outra leitura aqui na Raio Laser. (MMA)

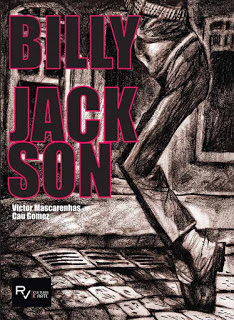

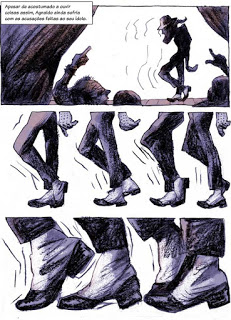

Billy Jackson – Cau Gomez e Victor Mascarenhas (RV Cultura e Arte, 2013, 56 p.): Capaz de refletir sobre a cultura do consumo cultural e do star system americano, além de criar engajamento emocional com seu personagem principal, este Billy Jackson é um achado. O trabalho de ilustração desta HQ de Salvador (saiu em 2013 e é algo que resgatei do encalhe aqui), nas mãos do veterano Cau Gomez (em giz), é por si só deslumbrante: expressões, olhos, movimentos e caracterizações são lúgubres, assombradas, talvez inspiradas ainda no videoclipe de “Thriller”. Com a ajuda de Cau Gomez, fica mais fácil de se deixar impressionar pela história, tragicômica, de um menino negro, pobre e abandonado pela vida que encontra na personificação em tempo integral de Michael Jackson um tipo exagerado e delirante de sublimação das sucessivas humilhações de sua existência. Auxiliando toda essa mistura de expressionismo com neorrealismo está uma história consistente elaborada pelo escritor Victor Mascarenhas.

Billy Jackson procura entender os processos dos párias e dos outsiders em um mundo conflitivo que exclui e odeia a diferença. Como aqui a realidade é a perifa de Salvador, o humor rapidamente pende para o horror e a HQ junta bem a ambição artística com o alarde social. Porém, como tudo relacionado à indústria cultural, ficamos sem poder concluir se Michael foi a salvação ou a danação do protagonista. Billy Jackson ecoa os efeitos colaterais do capitalismo global na periferia do mundo (tipo Neymar ser um herói na China), em toda a sua ambiguidade. É um gibi de leitura rápida, em formato grande, que privilegia os arroubos da arte. Talvez o tema merecesse uma graphic mais volumosa e um pouco menos caricatural, mas foi uma tacada certeira de qualquer forma. (CIM)

Terry & Loo – O que contam os astros – Eduardo Calazans (Incoerente Coletivo, 2017, 64 p.): Coletânea de tirinhas produzidas por Eduardo Calazans, integrante do Incoerente Coletivo, grupo de jovens autores do Distrito Federal. Terry é a Terra, nosso planeta, e Loo é seu satélite, a Lua. Nas conversas entre os corpos celestes – que ganham feições bastante simpáticas no traço eficiente de Calazans – orbitam temas como relacionamentos, questões existenciais, ecologia, carreira profissional e, claro, astronomia – com citações de cultura pop aqui e ali. A intenção, como deixa claro o roteirista/desenhista no editorial, é “contar histórias que tocassem mais pessoas de uma forma mais ampla, mas reflexiva. E, acima de tudo, que meu primo de 7 anos pudesse ler e se interessar”. Algumas tirinhas não destoariam do que se publica em um jornal diário. Outras estão mais para o rodapé de livros escolares de ciência. Ainda que, no geral, as gags sejam um tanto previsíveis – e, sabemos, a surpresa ou como lidamos com o desfecho de algo previsivelmente previsível é determinante para o sucesso ou o fracasso de uma tirinha –, o material reunido aqui sugere que a produção de Terry & Loo está em evolução e demostra que, no conjunto, o autor tem fôlego para a realização contínua. Fica, no final das contas, aquela curiosidade de “o que virá depois?”. (PB)

É Doce Morrer no Mar – Animma de Mattos (Independente, 2016, 35 p.): É doce morrer no mar? Tenho minhas dúvidas, depois de quase ter afogado na praia alguns anos atrás. Se bem que, se fosse num gibi da Animma de Mattos, acho que o passamento seria mais agradável. Digo isso, porque o gibi dela, uma viagem onírica sobre a garota que se sente mais em casa no mar que em terra firme, transpira sutileza. Diferentemente de narrativas cartesianas, É doce morrer no mar é experiência sensorial, materializada pela leveza da aquarela monocromática – mas nunca monótona – do azul. Escolha editorial bastante apropriada, porque a autora soube brincar com os vários tons da cor da melancolia para fazer o leitor mergulhar na imensidão de matizes azulados presentes no oceano. Outro acerto foi o fluxo letárgico da narrativa, em ritmo hipnótico, como naqueles – infelizmente raros – dias que ficamos assistindo à maré bater preguiçosamente na praia.

A protagonista da história, dividida entre dois mundos, procura, sem muito sucesso, entender o vagalhão de emoções que ronda sua mente. E as inquietações da personagem parecem transpor as páginas do gibi, chegando a questionar os limites da linguagem escrita e falada. Esta limitação fica evidente diante das dificuldades da personagem no momento em que tenta transmitir sensações por meio de palavras que ainda não existem, e talvez nunca venham a existir. Embora merecesse tratamento gráfico mais caprichado, a HQ de Animma cativa pela delicadeza e surrealismo. (MMA)

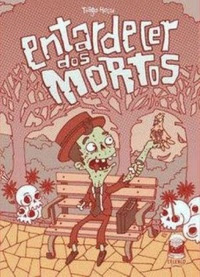

Entardecer dos Mortos – Tiago Holsi (Céleblo Comics, 2015, 92 p.): Quem me apresentou aos quadrinhos do Tiago Holsi foi ninguém menos que a lenda viva do centro-oeste, Márcio Jr. O que não tenho certeza é se ele sabia que odeio narrativas de zumbi em geral. Provavelmente tudo que se tem para dizer a partir da mitologia zumbi foi dito em A Noite dos Mortos-Vivos. O resto é só reciclagem enfadonha. Mas vejam esse quadrinista goiano Tiago Holsi: ele escreve uma história de zumbis graciosa e otimista, como se este tema fosse apadrinhado pela Disney ou um filme dirigido por Stanley Donen. Tinha tudo para ser um produto derivativo e palha. Porém, Entardecer dos Mortos felizmente oferece mais que isso: é quadrinho de aventura e humor infanto-juvenil fazendo piadas mórbidas (mas bem light), bastante decente. Poderia ser um musical. E Tiago não está muito interessado em obedecer a quaisquer dogmas do gênero zumbi, o que conta a seu favor. Quer apenas usá-los como pessoas normais com detalhes “arrepiantes”, sempre dentro de uma ingenuidade que chega a tornar o quadrinho um pouco insosso. Lembra a “Turma do Arrepio”.

Porém, devo dizer que achei o protagonista Romeu Homero (dã) extremamente simpático e não me surpreenderia se Entardecer dos Mortos se tornasse uma animação estilo “Mágico de Oz encontra Tim Burton” nas mãos de algum mago das telas brasileiro. Tiago Holsi vai na esteira de outros quadrinistas brasileiros com traço afiado, mas de roteiros esquecíveis, como Gustavo Duarte e Guilherme de Sousa. Mas também ainda acho que Holsi guarda, encalacrado no seu inconsciente, um humor negro mais cabulosão que pode fazê-lo dar passos pra frente em sua evolução enquanto quadrinista. Entardecer é muito bem acabado, bem resolvido, tem potencial comercial e atinge várias idades. Não são poucos méritos (especialmente pra um produto de zumbi!), mas a gente sempre quer mais. (CIM)

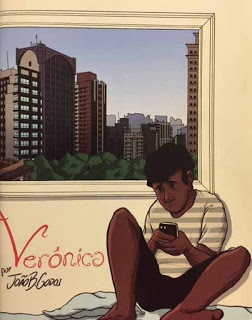

Verônica – João B. Godoi (Independente, 2017, 18 p.): Quem nunca teve uma paixão virtual? Tecnicamente nunca tive, já que no meu tempo de solteiro não existia esse esquema de Tinder, Facebook e etc. Se bem que, confesso, tive algumas aventuras – em sua maioria grandes roubadas - via Disque-Amizade, espécie de chat room dos anos 80. Este serviço nada mais era que uma linha telefônica cruzada, para a qual as pessoas ligavam por motivos variados, mas principalmente zoação e pegação. Bem, seja por meio telefônico ou por fibra ótica, o fato é que essa ferramenta para conhecer pessoas sempre envolveu certo mistério e risco, especialmente porque nunca sabíamos – até hoje não sabemos com certeza – quem está do outro lado da linha. Este é o mote do gibi Verônica, de João B. Godoi.

A revista conta a história de Naldo – um estudante de letras louco para viver uma nova aventura – e seus grandes amigos, Pedro e Maya. Naldo tem uma paixão platônica por Maya, talvez mais por falta de opções que por nutrir um sentimento genuíno. Até que, num belo dia, Naldo conhece, via Tinder, Verônica, que rapidamente se torna sua namorada virtual. E o que poderia ser motivo de alegria vira transtorno quando a garota do título enrola Naldo para evitar o contato presencial. E aí reside o grande enigma. Quem é Verônica? É mulher? É homem? Ou apenas pegadinha?

O gibi de Godoi é bem caprichado. Dá para ver que ele não economizou esforços para lançar um produto bacana, dadas as limitações de um orçamento independente. O desenho tem pontos altos, nos corpos e cenários, e baixos, nos rostos e expressões faciais. Também há algumas falhas de revisão ortográfica, mas nada que comprometa. Talvez o grande senão do gibi seja o final bastante aberto. Gosto de desfechos que deixem margem para interpretação, mas senti falta de mais pistas para a resolução da identidade de Verônica. O negócio agora é torcer para que haja uma continuação, já que não saber o fim de uma história pode ser tão frustrante como ficar sem conhecer quem era aquela pessoa tão interessante do outro lado do telefone, seja ele conexão discada ou 4G. (MMA)

Rapidíssimas (zines): O Cão e a Mão do Coração – Ranulfo Medeiros e Juliano Henrique (Seres Soros, 2017, 16 p.): Há boa intenção aqui. Narrativa muda, com desdobramentos interessantes, sobre um cão que aparentemente absorve algo da personalidade das pessoas quando lambe suas feridas. Porém, os desenhos em computador, muito amadores, são um tanto desagradáveis, e o domínio da narrativa um tanto primário. Fica difícil de entender e de engolir. (CIM)

Bear Trap e FoxTrot – A.C. Foxten (Independente, 2014 e 2015, 18 p.): A quadrinista Alena Foxten voltou a Brasília após passar vários anos no Japão. Lá ela aprimorou sua técnica e intimidade com o mangá de terror e trouxe de volta dois zines interessantes no gênero. É engraçado que estilo do traço de Foxten é leve, amistoso e bem pensado narrativamente (Bear Trap é também muda), mas as histórias são assustadoras! Paradoxos do mangá, que aparece aqui com bastante autenticidade. As duas histórias são boas (uma bizarra lenda russa e outra sobre licantropia), e padecem do mesmo problema: traço ainda imperfeito, com domínio um tanto “frio” de movimentos e expressões. Em FoxTrot, os diálogos são didáticos demais. Mesmo assim, apesar de algo afetadas, são histórias implacáveis e com finais devastadores. Prova de que essa autora está aí para chegar em algum lugar. (CIM)