Metendo a mão na lixeira: bons gibis de super-herói em pleno século 21

/

Supers... Gibi de super-herói é uma desgraça. Queima o filme de todo mundo. Queima o filme de quem faz porque é uma indústria atolada em fórmulas. Queima o filme de quem lê porque trata de um universo (absolutamente púbere e masculino) maniqueísta, primário e ridículo, onde 95% dos personagens não sabe a ordem das roupas a serem vestidas. Um universo de mentirinha. Coisa de criança – por mais que tentemos provar o contrário. Por fim, queima o filme das próprias histórias em quadrinhos enquanto linguagem elaborada e válida (em suma, enquanto veículo de criação artística). Gibi de super-herói é uma desgraça... mas é legal demais!

Gibi de super-herói é legal demais porque é criatividade no talo. A vida é mais difícil quando você tem que enfrentar o status quo, posições pré-concebidas e pré-estabelecidas. Nada é mais pré-concebido e pré-estabelecido que um gibi de super-herói – mesmo quando é pra lá de radical. Poucas coisas no mundo podem ser mais conservadoras. Mas alguns poucos criadores dão um jeito – não sei como – de enfiar um megaton de inventividade bizarra nessa camisa-de-força.

É uma pena sem tamanho percebermos que as últimas décadas assistiram a indústria dos comics abrir mão da essência deste gênero. Trocando em miúdos, vieram com o papo furado de fazer os super-heróis “mais adultos e realistas”. Se é para ser adulto e realista, pra que super-herói? O resultado são os gibis horrorosos, guiados por estratégias de marketing bisonhas, sempre colocando a tal indústria à beira da falência. Tem gente que engole a isca. Não o leitor Raio Laser.

Tapamos o nariz e mergulhamos no esgoto quadrinístico para trazer à tona algumas das HQs de marombados usando collant que ainda valem a pena em pleno século XXI. Não tenha dúvida: são exceções que confirmam a regra. É um trabalho sujo. Mas alguém tem que fazê-lo. (MJR)

por Márcio Jr., Lima Neto, Marcos Maciel de Almeida e Ciro I. Marcondes

Gavião indie

Gavião Arqueiro – Minha Vida Como Uma Arma

(Matt Fraction, David Aja, Javier Punido – Marvel/Panini, 2015)

Talvez este quadrinho aqui seja uma trapaça. Esta coluna é para falar de bons gibis de super-heróis “contemporâneos” que tenham alguma conexão com a tradição neste gênero. Vejam bem: esta série foi lançada em 2012, na esteira do sucesso do filme dos Vingadores, mas o resultado foi toda uma desarticulação da linguagem e temas mais mainstream ligados aos super-heróis. O time dos pesos-pesados Matt Fraction e David Aja resolveu apostar em narrativas extremamente casuais (por exemplo salvar um cachorro) e um arrojo hiperdetalhista nas empaginações (estilo Miller e Mazzucchelli, chegando até a uma influência de Chris Ware) para tornar as histórias um tipo totalmente inovador de imersão em quadrinhos. Isso parece um quadrinho “tradicional e divertido” de super-herói? Claro que não, mas, diante da escassez de qualidade nessa terra de ninguém estéril e apodrecida, a posposta de Fraction e Aja apareceu com o frescor de um Bordeaux Saint-Estèphe da lendária safra de 2000. Ganhou Eisner e o escambau.

A coisa é muito simples: Fraction transforma Clint Barton, o Gavião, num cara comum, ressaltando o fato de que ele faz parte dos Vingadores, mas não tem nenhum super poder. De certa maneira, a natureza totalmente mundana de Barton torna sua índole também meio mundana. Ele vira tipo um personagem de sitcom. Come churrasco, se arrebenta, trepa. Os diálogos têm lá sua porção irritante: já repararam que os americanos entre 25-35 anos falam sempre 100% em chave de ironia? Basta pensar tudo ao contrário para entender o que querem dizer de verdade. Esta série do Gavião Arqueiro tem um pouco esta vibe. Diálogos rasteiros e “bem sacados” que na verdade são signo desta babaquice contemporânea.

Sim, Gavião Arqueiro faz parte deste descomunal esforço de pelo menos uns 20 anos pra cá em deixar os super-heróis “próximos da realidade”, o que os afastou de qualquer encanto que tivessem e até da sua própria razão de existir. Mais do que este apelo até fisicamente mais “real” – a série começa com Clint hospitalizado porque caiu quando saltava de um prédio para o outro, como super-heróis, de maneira inverossímil, geralmente fazem –, o que torna esta série interessante é mesmo a qualidade plástica de arte de Aja, somada aos devaneios narrativos propostos por Fraction.

É verdade que li apenas o primeiro encadernado da Panini (Minha vida como uma arma) A editora já lançou mais um, Pequenos acertos, que reúne as edições 6 a 11 da publicação gringa, e outro somente com a Gaviã Arqueira, sidekick mais recente do herói, em voo (sic) solo (Gaviã arqueira: vingadora da costa oeste). A série americana vai até o número 22 e encerrou em 2015.

Portanto, mas do que uma HQ particularmente interessante por seus temas e tratamentos no roteiro, Minha vida como uma arma é uma bela peça de design em quadrinhos. Especialmente, é claro, nas três primeiras histórias, ilustradas por Aja (as outras duas têm o lápis já não tão sofisticado de Javier Punido), que compra totalmente a pala de Fraction. Os requadros aqui alternam funções estéticas (microrrequadros; megarrequadros; metarrequeadros) e decorativas, como se organizar uma HQ fosse posicionar um jarro e um abajour, combinar com telas de pintores, fazer feng shui, etc. Aja ainda trabalha com paletas de cores em variações próximas (roxo, bege, pastel), criando temperaturas e aclimatações sensacionais para as histórias. No final das contas, este é um trabalho de arte bem pensado, bem conceituado, eximiamente bem executado, que nos coloca a par dos movimentos dos heróis, suas dores, sua humanidade latente. Não é supers “clássico”, é claro, mas, a este altura esquizofrenizante da pós-modernidade, quem realmente se importa? (CIM)

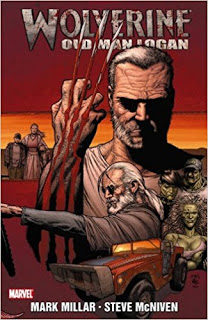

Velho Wolvie: honestidade e porradaria

Wolverine: O Velho Logan

(Mark Millar e Steve McNiven - Marvel/Salvat, 2014)

Mark Millar é, possivelmente, o melhor roteirista de sua geração. Não que possua a genialidade de Moore, Miller, Gaiman e quetais, mas com certeza está entre a nata do que o século XXI nos ofereceu até o momento – em termos de mainstream comic books, claro. Millar possui estilo, storytelling fluido e senso de humor. Não é pouco, ainda mais se comparado ao grosso da produção super-heroística contemporânea. Nas gigantes Marvel e DC, o nome do escocês sempre foi garantia de quadrinho decente. E quando está envolvido em projetos autorais (seu egocêntrico Millarworld), a coisa melhora.

Wolverine: O Velho Logan – a essa altura já alçado à categoria de cânone do mutante canadense, pautando inclusive um blockbuster cinematográfico – é uma bela amostra de seu trabalho.

A atual crise dos quadrinhos de super-herói é mais evidente que o golpe político em curso no Brasil. Algumas de suas raízes mais profundas podem ser encontradas nos anos 1990, quando estratégias de marketing substituíram a criatividade nos gibis norte-americanos. Especulação desenfreada, autores inflacionados e público envelhecido e acrítico foram a tônica do período, cristalizada no surgimento da Image Comics. Não foram tempos bonitos.

Capas metalizadas, cores (a)berrantes, splashpages em cima de splashpages – turbinadas por arte-

final matreira com infinitas hachuras-engana-nerd – anfetaminaram o mercado, numa paródia bizarra do sistema das artes. No lugar de tramas bem escritas, fiapos de roteiro e violência explícita vendida como conteúdo “adulto”. A bolha, logicamente, explodiu. E seus efeitos ainda podem ser sentidos hoje em dia, em todo gibi picareta pra leitor mocorongo colecionar. A contradição em O Velho Logan é justamente parecer um gibi da Image. Só que bom.

Futuro. Os vilões venceram. Os Estados Unidos estão destruídos e loteados. O Rei do Crime manda num pedaço, Dr. Destino em outro e por aí vai. Há 50 anos Wolverine não coloca as garrinhas de fora. Vive como fazendeiro com a esposa e dois filhos numa área dominada pelo Hulk e seus descendentes canibais. Está devendo o aluguel e isso é inadmissível para a prole esverdeada. Encara então atravessar a América como motorista de um Gavião Arqueiro cego, no intuito de entregar uma encomenda secreta do outro lado do país, buscando manter intacto seu pacto de não-violência – e garantir os trocados que manterão suas terras e sua família.

Este é o plot de O Velho Logan. Simples, mas honesto. O que interessa aqui é a maneira eficiente e perspicaz com que Millar desenvolve a narrativa. Mais do que em tramas e subtramas, o roteirista investe nos personagens, na ambientação pós-apocalíptica à la Mad Max, na pegada road movie, no humor negro e em violência. Muita violência.

Se nos gibis estricnados da Image a violência tinha fim em si mesma, tentando forjar um recheio acima do escopo infanto-juvenil, em Logan o que temos é uma violência estilizada, tal e qual um filme de Tarantino ou Sam Peckimpah. Para ser bem-sucedido na empreitada, Millar contou com o melhor dos escudeiros, o desenhista canadense Steve McNiven.

McNiven é aparentemente – e só aparentemente – um descendente gráfico da Image. Seu desenho possui arte-final detalhadíssima, representando cada pelo do braço, fio de cabelo do cocuruto e costura das calças – bem ao gosto realista dos dias atuais. Todavia, faz isso com elegância europeia e sem jamais abdicar do ritmo narrativo e da linguagem quadrinística propriamente dita. Os desenhos são cabulosos, mas estão, antes de mais nada, a serviço da ação. A inventividade com que representa a violência, a genuinidade das expressões dos personagens, bem como a clareza com que oferece cada cena, colocam o desenhista num patamar muito superior à maioria de seus pares. Mesmo a cor, deliberadamente photshopada, joga a favor da imagem, sem jamais competir com o traço a nanquim. Coisa rara.

Com extensa e bem-sucedida lista de serviços prestados à Marvel, Mark Millar usa como poucos o rico panteão da editora. A justificativa apresentada para Wolverine ter se retirado da ativa por meio século é surpreendente. Assim como também o é o modo com que o baixinho faz seu acerto de contas com o Hulk – mostrando ser possível apresentar novas e interessantes perspectivas para um dos antagonismos mais históricos e legais dos comics. O final da HQ traz ainda uma outra referência, desta vez fora da seara dos supers: o Lobo Solitário de Kazuo Koike e Goseki Kojima. Cool.

Wolverine: O Velho Logan é claramente uma HQ ambientada fora da “cronologia oficial” do Universo Marvel. Aquele papo de realidade alternativa, mundo paralelo ou coisa do tipo. Em uma indústria que produz reboots semestrais de seus personagens e que não tem o menor respeito pela tradição, só mesmo um imbecil para acreditar em “cronologia oficial”. Portanto, não tenha dúvidas: o Wolverine de Millar e McNiven é uma das versões definitivas do herói. E das mais divertidas. (MJR)

Overdose legionária

Legion of Three Worlds

(Geoff Johns e George Pérez – DC Comics, 2008)

Não gosto muito do Super-Homem. Detesto sua versão adolescente, o Superboy. Desprezo a Legião dos Super-Heróis. Por quê? Questão de lógica. Se nunca curti muito o azulão, tinha ainda menos razões para apreciar sua versão aborrecente. E a Legião, o que tem a ver com isso? Simples. O que é a Legião senão um bando de Superboy wannabes? Sério. Olha para os personagens. Mon-el, Ultra-Rapaz e por aí vai. São todos cópias assumidas do Superboy. Outra coisa que incomoda são os poderes dos integrantes da equipe. Ninguém conseguiu pensar em nada melhor que encolher, ficar invisível, emitir raios elétricos e pegar fogo? Isso enche o saco. Principalmente se pensarmos nos nomes dos heróis, decorrência direta desses poderes sem sal. Moça-Relâmpago, Solar, Rapaz Polar, Night Girl e etc. Chaaato... E isso que nem mencionei o cidadão que foi batizado como Matter-Eater Lad – Digestor, no Brasil. Triste, mas verdadeiro. Bem, se os heróis já são assim, imagina os vilões. Os fundadores da Legião são Relâmpago, Cósmico e Satúrnia. Adivinha quem são seus arqui-inimigos? Lorde Relâmpago, Rei Cósmico e Rainha Saturno. Santa criatividade, Batman. Ah, já ia esquecendo. Também tem um bandido chamado Earth-man. Get the point?

Mas afinal, do que se trata o tal Legião de Três Mundos? É uma história que tem como protagonistas o Superboy e não uma, mas três versões da Legião do Super-heróis: aquela surgida depois de Crise Infinita, a de 1994 e a de 2004. Mas por que cargas d'água eu – um Legion hater – teria escolhido este gibi para a coluna “Gibis de super-heróis que valem a pena”? Será que estou ficando doido? Not so fast, Kid Flash. Adoro LTM porque, ao longo de suas 5 edições, o gibi mostra o Superboy original matando Legionários de todas as formas possíveis e imagináveis. Simples assim.

Quer dizer que o Superboy agora é vilão? Sim. Mas quando foi que aquele garoto que ia mudar o mundo começou a frequentar as festas da Legião dos Super-Vilões? Resumo rápido. O Superboy, na sequência dos eventos de Crise nas Infinitas Terras, ficou exilado numa dimensão paralela com outros personagens, dentre eles o Super-Homem da Terra 2. Aos poucos, ele começou a cultivar um ressentimento contra a Terra do Universo DC pós-Crise, já que sua preciosa realidade original tinha sido erradicada. Amargurado com seu destino, Superboy fica putaço e resolve sair do limbo. Sua missão? Ferrar com a vida dos outros, afinal sua vida já estava ferrada. Assim surgiu o novo enfant terrible das HQs, agora rebatizado de Superboy Primordial. Após uma série de traquinagens, como vimos durante sua participação em Crise Infinita e na guerra dos Lanternas Verdes, o moleque superpoderoso vai parar no século 31, louco para destruir todo Legionário que encontra pelo caminho. Desejo-lhe sorte em sua jornada, Superboy. Tamo junto, parceiro.

Legião de Três Mundos foi escrita por Geoff Johns e desenhada pelo monstro sagrado George Pérez. Este último continua mandando muito bem, especialmente no que faz melhor: porradarias cósmicas envolvendo trocentos heróis e vilões. E esse gibi é um prato cheio disso. Perez adora mostrar as diversas versões dos personagens. Quer ver as três Garotas Fantasma? Ok. Quer apreciar os diferentes trajes do Karate Kid? Vai fundo, amigo. E sim, Pérez vai desenhar todos os personagens que já se dignaram a usar o anel da Legião, principalmente aqueles mais obscuros. Falando em heróis de segunda linha, não posso esquecer a glamorosa participação do Lanterna Verde Sodam Yat, criado por Alan Moore. Procure saber mais sobre esse nome. É uma piada pronta do barbudo britânico.

Uma coisa bacana de Geoff Johns é o sentimento de pertencimento ao Universo DC que ele costuma imprimir em suas sagas. Não tem essa de cada supergrupo ficar isolado em seus microcosmos. Por isso, em LTM abundam referências tanto aos Lanternas Verdes quanto aos Titãs. E quem conhece o escritor já sacou qual é a dele. Surpresas mil, ressurgimento badass de personagens esquecidos, mortes e ressurreições. Ele faz isso muito bem, embora recorra a isso o tempo todo. São tantas idas e vindas que você já abre a página seguinte pensando: "Ok, qual a reviravolta que vou encontrar agora?". É divertido, mas repetitivo. E por falar em reaparições, já vou avisando logo: o horrendo Connor "Superboy Cospobre" Kent está de volta. LTM é legal, porque é pura zoeira. Presta homenagem ao riquíssimo legado do Universo DC sem ser pedante. É um gibi que está a fim de entreter. Se você estiver interessado em reflexões e papo cabeça, fuja. O papo aqui é reto, mas não se leva a sério. Se gosta da Legião dos Super-Heróis, vai se emocionar. Senão é fã, vai se deleitar. Palavra de escoteiro. (MMA)

Legado dos besouros

Blue Beetle

(John Rogers e Rafael Alburquerque, 2006-2009 – DC Comics)

Não é nada fácil definir qual a qualidade dos quadrinhos de super-heróis da DC comics. Se, por um lado, ela é dona dos personagens mais icônicos e longevos do gênero, por outro vemos que estes personagens também são os mais engessados por essa história. E aqui eu evoco a antiga diferença entre História e estória. Resumindo, personagens como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha são vítimas de suas posições como carros-chefe na editora, suas histórias são deixadas de lado e suas estórias acabam sofrendo por falta de conflito e mudança. Mas o bom decenauta sabe muito bem que as boas histórias da DC não estão nos seus ícones, mas na extensa lista de personagens secundários que, diferente da trindade acima citada, dão liberdade para seus autores desenvolverem suas estórias como bem quiserem. Como resultado, temos fases aclamadas de personagens como o Flash, Starman, Sociedade da Justiça, Legião dos Super-Heróis e outros tantos que bebem dos quase 80 anos de história da editora e que construíram uma tessitura cronológica concisa e orgânica que existe desde a Segunda Guerra Mundial e que pode ser definida por uma palavra que já teve mais sentido dentro da DC: legado.

Um dos últimos títulos a trabalhar esta noção mais concisa de legado da DC comics, mantendo viva uma tradição que foi levantada por vários autores, mas que encontrou nas mãos de Roy Thomas seu maior expoente e defensor, foi o título Blue Beetle (Besouro Azul), do escritor John Rogers e do artista brasileiro Rafael Alburquerque, publicado entre Maio de 2006 e Fevereiro de 2009. Personagens secundários como esse, mesmo sendo desenhados por um dos artistas brasileiros mais renomados na atualidade, são raramente publicados no Brasil. Por aqui, a fase do estudante de origem latina, Jamie Reyes, como hospedeiro do escaravelho alienígena que lhe dá os poderes de Besouro Azul, só deu o ar das graças em suas histórias ao lado dos Titãs e nos inúmeros crossovers e crises que terminaram por soterrar o mercado americano. Mas esta fase guarda verdadeiras pepitas para o leitor que aprecia a História do universo DC, além de corrigir um erro da editora ao integrar a história dos personagens da Charlton Comics - a casa original do Besouro Azul e também dos personagens Questão, Pacificador, Trovejante entre outros - à cronologia mais atual da editora.

A série foi toda republicada nos EUA em edições encadernadas, mas é em dois volumes específicos, Reach For The Stars e Endgame, que encontramos o ponto alto da série. Jamie Reyes é o típico personagem que foi desenvolvido para trazer representatividade latina para o rol de títulos da DC, com direito até a uma edição totalmente escrita em espanhol. Porém, misturado a este esforço de representação está o tipo de ação super-heróica que carrega em seu DNA um tanto de Homem-Aranha misturado ao sci-fi de um Lanterna Verde dos anos 60; e uma boa dose de nostalgia e legado. Tudo isso embalado na belíssima arte de Albuquerque ainda sem o peso dark de sua passagem pela Vertigo.

Nas duas encadernadas, Jamie confronta a origem de seu escaravelho – um artefato de uma raça de conquistadores que é espalhado pelo universo para iniciar o processo dominação e que foi usado de forma dormente pelo primeiro Besouro Azul, Dan Garret, ainda em 1939. Ao se rebelar contra a função do aparelho, precisa usar os restos de tecnologia do finado Ted Kord (o segundo Besouro Azul, conhecido por sua participação na Liga da Justiça de Keith Giffen e J.M. De Matteis) para escapar de uma nave invasora e retomar seu escaravelho corrompido, que só responde aos comandos de Reyes e se torna inútil para a invasão. Participa ainda da estória, como um personagem-chave para o desenvolvimento de Reyes como herói, um velho e traumatizado Pacificador. Ao final do arco, temos uma aparição do Lanterna Verde Guy Gardner e da equipe original da “Liguinha” de Giffen e DeMatteis que é de trazer lágrimas aos mais saudosistas.

John Rogers é roteirista e produtor de TV (criador de séries como Leverage e Librarians, esta ainda no ar) e segue a tradição da DC em trazer autores de outras mídias para dar visões mais frescas para personagens sem uso e que se apoia fortemente na tradição da editora. Assim aconteceu com James Robinson, cuja influência de seu Starman é visível em Blue Beetle, e com o atual chefão da editora Geoff Johns (que também sabia trabalhar com a História dos personagens, mas que terminou por perder a mão). (LN)