HQ em um quadro: sudeste da Ásia na BD clássica, por Peyo e Delporte

/

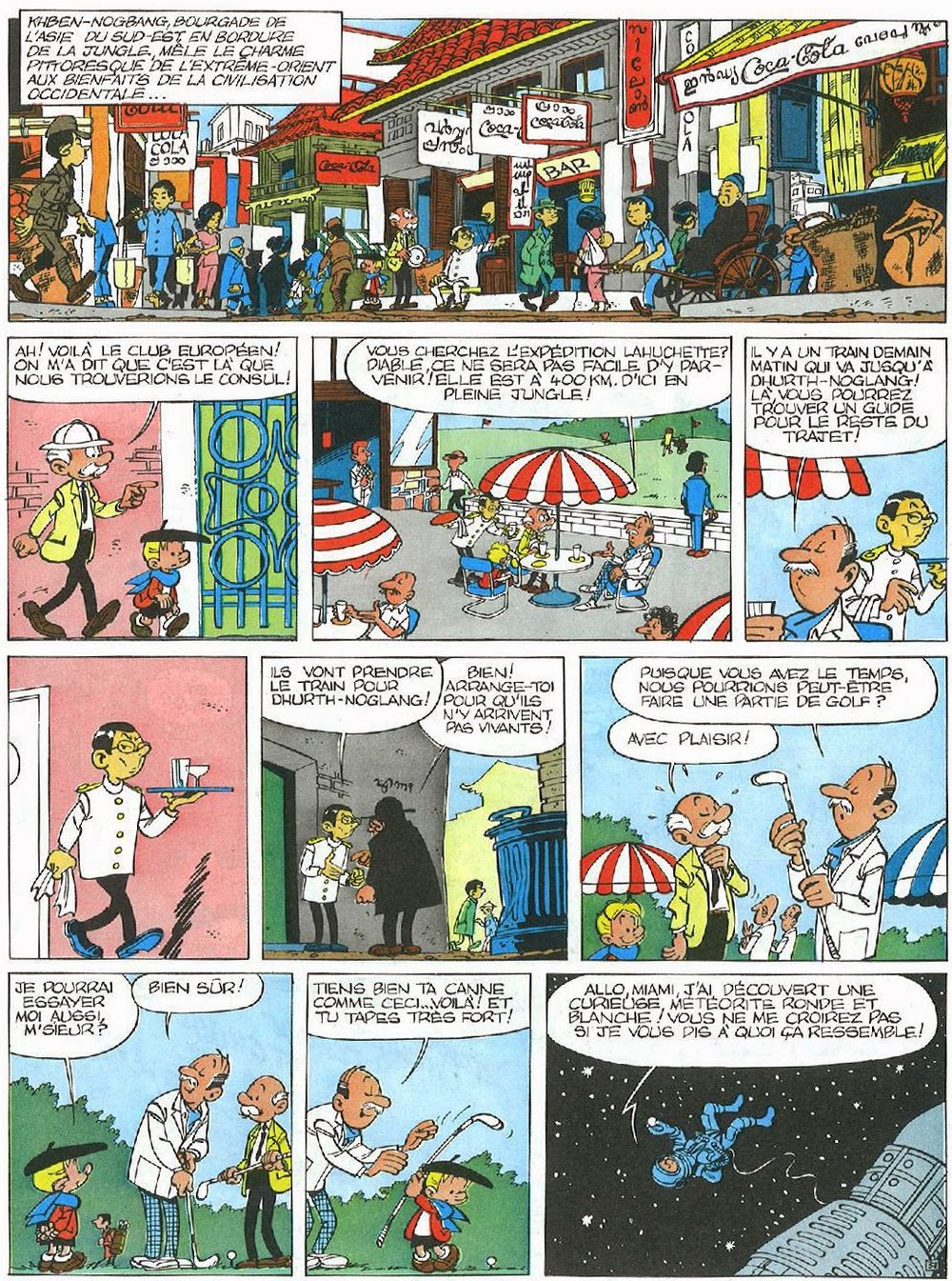

Benoît Brisefer chega em Khben-Nogbang (Peyo, Yvan Delporte, 1968): bem na época em que houve a polêmica a respeito do brasileiro executado na Indonésia, eu estava lendo esta história do personagem Benoît Brisefer, clássico belga criado por Peyo (de "Schtroumps" e "Johann e Pirluit"). Aqui, o simpático mini-herói (edição: "Os doze trabalhos de Benoît Brisefer") precisa recuperar nove pedaços de papel dos títulos de um terreno com petróleo que estão espalhados pelo mundo. Isso o leva até um "certo país no sudeste asiático", descrito no letreiro do quadro aqui destacado desta maneira: "Khben Nogbang, cidadezinha do Sudeste da Ásia, mistura o charme pitoresco do extremo oriente aos benefícios da civilização ocidental...". Ao olharmos para o quadro, vemos não apenas a cidade viva, magnificamente representada no traço gros nez de Peyo, como também as propagandas de Coca-Cola ironicamente emplacadas acima das lojinhas orientais. Ora, longe de querer fazer qualquer análise pseudossociológica que compare a situação sociocultural do sudeste da Ásia com a história da BD francobelga, eu gostaria apenas de apontar algumas curiosidades ao redor deste requadro.

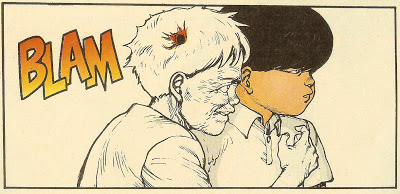

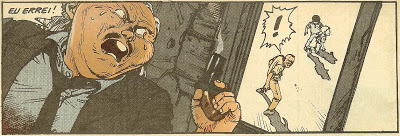

Fuzilamento no sudeste da Ásia... Peyo já foi chamado de racista e comunista, e creio que neste caso sua intenção era fazer uma discreta denúncia dos "males do capitalismo" chegando de maneira ambígua a "tão bárbaro país". O imaginário sobre a Ásia, e especialmente do sudeste asiático (guerra do Vietnã pegando fogo) no meio dos anos 60 dificilmente seria outro: não apenas Peyo e Delporte não nomeiam o país, tratando-o como alguma substância genérica, como logo à frente o pequeno herói se envolve rapidamente em uma trama militar, mostrando os soldados (amarelos) do sudeste da Ásia prestes a fuzilar (por engano, lógico) um "honesto" arqueólogo europeu. Logo emerge, obviamente, o imaginário do colonialismo "cientificista" belga (e francês), e em plena era das descolonizações. Logicamente, os militares de tal país são mostrados como vilões atrapalhados, que caem na astúcia de Benoìt, mas ao mesmo tempo choca a imposição de suas leis brutais, de suas sanções severas, ditatoriais. Se pensarmos hoje na Coreia do Norte, ou neste caso de execução na Indonésia, etc, de que lado estariam efetivamente Peyo e Delporte? Na denúncia da "praga capitalista" ou no estereótipo racista que constroem a respeito das culturas que eles, de maneira tão colonialmente paternal, querem "proteger"?

A China de Hergé

A resposta reside, obviamente, na ambiguidade. Se hoje estas questões são plurais e apontam para vários lados, imagine nos anos 60, quando um imaginário de identidades sólidas e iluministas ainda vigorava com força em países como a França e a Bélgica. Isso tudo poderia levar a mais um debate inútil sobre Charlie Hedbo, mas eu prefiro olhar ainda mais para o passado e pensar a HQ de Tintim O lótus azul, de Hergé (1936). Muito criticado pelo viés racista e canhestro de seu Tintim no Congo, Hergé, afetado por uma crise identitária, resolve, na época, fazer da investida do personagem na China uma verdadeira experiência etnográfica e transcultural, consultado um amigo chinês a respeito dos costumes e de maneira de ser dos chineses, à época em um impasse político graças ao imperialismo japonês, retratado na história. O detalhismo cultural perseguido por Hergé aqui é fotográfico: das casas de ópio às cidades, à natureza e aos veículos, a China era processada e representada com respeito, numa trama também militar, mas menos esquemática do que na HQ de Peyo. Há inclusive uma página inteira de desambiguação dos estereótipos chineses, e Tintim e o chinês Tchang desenvolvem terna amizade.

O que quero chamar a atenção é que esta esquizofrenia representacional e de posicionamento político que apontamos em Peyo e Delporte (é sempre um "alvo fácil" mirar uma obra de outro contexto histórico e cultural) também existe no mestre "intocável" Hergé. Qual Hergé preferimos ler: o racista do Congo ou o humanista da China? Seria fácil defender um ou outro dependendo dos propósitos e intenções ideologizantes que construímos a priori. Não se enganem: Os doze trabalhos de Benoît Brisefer é uma ótima história em quadrinhos: é dinâmica, ilustrada e narrada com a excelência da BD clássica, e um lindo inventário sobre o envelhecimento e a maturidade. O personagem é até mais cativante do que a contrapartida mais famosa das criações de Peyo (Schtroumps), além de dar um tabefe irônico na cultura de super-heróis. Até ganhou um filme recentemente. Talvez bons produtos culturais possam (e até devam) ser ambíguos, facilitando o destrinchar da complexidade que envolve nosso posicionamento ético e político nos dias de hoje.

Por fim, escrevi tudo isso para me ajudar a pensar também a capa da última revista Fluide Glacial, que, num movimento (talvez honesto) anti-Tintim (reparem que o desenho faz referência ao quadro de O lótus azul), retrata um "francês típico" carregando um chinês rico (com um loira) em uma Paris completamente dominada pela cultura chinesa, com a seguinte chamada: "Perigo amarelo! E se já for tarde demais?" A capa da tradicionalíssima revista de humor francesa (ops...) já provocou stress diplomático com a China. Enfim, novos tempos, mas a polêmica histórica continua... (CIM)