por Marco Antônio Collares

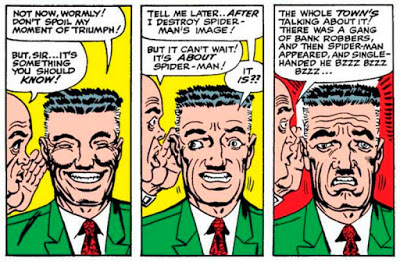

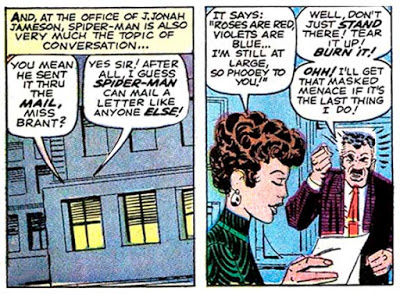

Todos nós sabemos o imenso sucesso do personagem Homem-Aranha da Marvel Comics e todos nós conhecemos alguns dos motivos desse sucesso perante o público como um todo. O que muitos dos fãs não percebem é o quanto esse sucesso relaciona-se a um dos mais renomados antagonistas do herói mascarado, o editor-chefe do jornal Clarim Diário, J.J. Jameson, que passa a maior parte de seu tempo tentando desmerecer o herói mascarado, evidenciando o que seria a verdadeira face do Homem-Aranha, não como o herói que procura afirmar em seus salvamentos do dia a dia, mas como um mero criminoso mascarado. Se o Abutre, o Dr. Octopus e o Duende Verde são ameaças físicas ao aracnídeo, o Clarim Diário é uma ameaça constante e simbólica, que exerce mais prejuízos à vida do herói aracnídeo do que todos os seus vilões reunidos.

O Homem-Aranha da Marvel Comics de Stan Lee e Steve Ditko

A Marvel Comics é uma das maiores empresas estadunidenses do ramo de super-heróis, tanto em vendas como em popularidade. Em uma obra de referência sobre a trajetória da empresa, Marvel Comics: a História Secreta, o historiador-jornalista Sean Howe especifica alguns aspectos acerca dos objetivos da empresa nos anos 1960, momento em que a editora foi rearticulada pelo escritor, roteirista e editor, Stan Lee e pelo desenhista e criador, Jack Kirby, ambos sob a tutela de Martin Goodman, seu dono na época.

A partir desse momento, a Marvel Comics (outrora chamada de Timely Comics) se tornou uma espécie de "Casa das Ideias” (chamada de Marvel Bullpen por Stan Lee) de artistas, quadrinistas e novos talentos, inovando o gênero dos super-heróis nos EUA e no mundo.

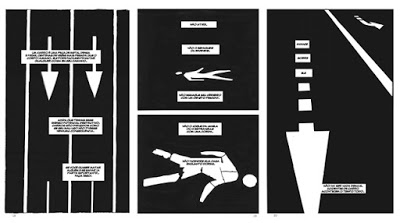

Até mesmo um “método Marvel” foi articulado no meio quadrinístico de super-heróis a partir de então. Tratar-se-ia de um método segundo o qual os desenhos seriam elaborados de improviso a partir de um roteiro geral superficial, sendo que somente ao final do processo de criação das imagens em sequência é que seriam alocados os balões de diálogos e os recordatórios, um fato que impulsionava a liberdade criativa das histórias em quadrinhos da editora.

O sucesso da editora não ocorreu somente em função dessa liberdade criativa, mas também porque os artistas da empresa colocaram em cena narrativas vinculadas ao contexto histórico, cultural, político e social de sua época e de seus próprios leitores, na medida em que tais artistas também eram leitores e fãs de quadrinhos de super-heróis, gerando uma forte identidade nos receptores de bens culturais em relação aos heróis adolescentes criados e veiculados pela editora.

Os super-heróis Marvel se tornaram cada vez mais aproximados, em suas atitudes e ideias, das pessoas comuns e, como quaisquer pessoas, tais personagens tinham problemas semelhantes aos do homem comum nas grandes metrópoles dos EUA, o que era evidenciado nas mídias da época. O próprio Stan Lee, uma espécie de garoto propaganda da empresa, reiterava o diferencial da editora em relação à sua maior concorrente, a DC Comics, berço de personagens icônicos do porte de Superman e Batman.

Segundo Howe, a revista Voice da época chegou a se pronunciar em um artigo sobre a Marvel nos seguintes termos: “Os gibis Marvel são os primeiros da história que conseguem envolver um escapista pós-adolescente. Porque os gibis Marvel são os primeiros a suscitar, mesmo que metaforicamente, o Mundo Real”.

Foi nesse contexto específico, no qual a empresa buscava ampliar seu público leitor, passando a captar não somente o público infanto-juvenil padrão de quadrinhos de super-heróis, mas, igualmente, os jovens universitários, que o Homem-Aranha foi criado.

Peter Parker era - tal como escrevera Stan Lee na edição de sua primeira aparição - “o herói que podia ser você”. Suas narrativas trouxeram um sentido novo de realismo aos super-heróis, visto que se tratava de um adolescente nerd que sofria de bullying na escola, enquanto vivia com a tia idosa em um subúrbio da cidade de Nova York, um jovem tímido e retraído que, segundo os recordatórios de suas primeiras narrativas, representava “o cara mais caxias do colégio Midtown”.