Notas sobre os quadrinhos documentais

/

Bom saber que a velha Raio ainda atrai bons articulistas. Por exemplo, apresentamos agora este Lucas Reis, crítico de cinema e quadrinhos em plena ebulição, que nos trouxe este ótimo artigo de introdução aos quadrinhos documentais. (CIM)

Lucas Reis é graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e, desde o início de sua trajetória acadêmica, pensa inter-relações entre cinema e quadrinhos, especialmente na área de educação. Atualmente produz críticas cinematográficas para as revistas Janela e Ganga Bruta.

Por Lucas Reis

Durante a década de 1960, houve a ascensão dos quadrinhos underground nos Estados Unidos. Em uma época de florescimento da contracultura, a política e a arte do país sofreram abalos, e produções que antes eram relegadas a um pequeno público passaram a ter mais visibilidade. O movimento hippie - que questionava ações militares dos Estados Unidos e defendia um modo de vida mais próximo da natureza e distante do padrão burguês - crescia, especialmente entre os jovens. Um festival como Woodstock conduzia uma multidão para shows de rock e um consumo desenfreado de drogas e filmes, como Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas (Arthur Penn, 1967), que narra o romance de um casal de criminosos durante a Grande Depressão, e Sem Destino (Dennis Hopper, 1969), sobre dois traficantes que cortavam as estradas do país em suas motocicletas, faziam um enorme sucesso de público que se identificavam mais com aqueles personagens do que em filmes já datados, como A Noviça Rebelde (Robert Wise, 1965) ou Alfie (Lewis Gilbert, 1966), mas que ainda concorriam nas grandes premiações do cinema como o Oscar e o Globo de Ouro.

Sem Destino: dispensa apresentações

As mudanças agudas no consumo dos produtos culturais nos Estados Unidos também impactou as histórias em quadrinhos. Em uma década que os valores dominantes foram intensamente questionados, autores como Robert Crumb, Gilbert Shelton e Harvey Pekar foram importantes para disseminar narrativas distantes do mundo de fantasia dos super-heróis que tomavam conta dos quadrinhos mainstream. Muitos leitores se interessavam menos por quadrinhos fantasiosos de vigilantes mascarados e mais por histórias marcadas pela rebeldia e por subverter a lógica das narrativas tradicionais e dos aparelhos estatais, especialmente o american way of life, que passava a ser questionado por grupos que não se encantavam por um padrão de vida ditado pelo governo. Até então se vendia a ideia de que, com trabalho árduo e determinação, qualquer pessoa, independente do seu passado, teria condições de uma vida confortável no futuro.

Shelton: no caminho entre a contracultura e a autobiografia em quadrinhos

Sacco: pioneiro no jornalismo em quadrinhos

Uma característica comum dos quadrinhos underground

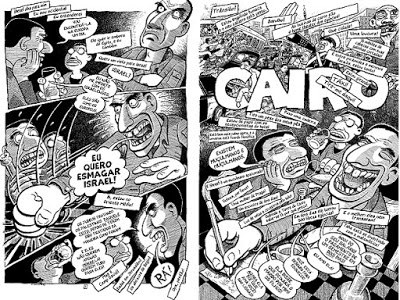

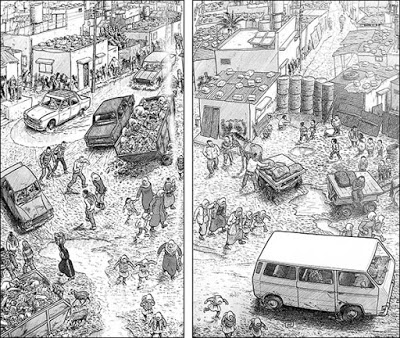

era a autorreferencialidade, ou seja, os autores como próprios personagens de suas obras assumindo um tom autorreflexivo ou biográfico. Aqui no Brasil, por exemplo, Angeli assumiu essas influências e costumeiramente se colocava como personagem de suas próprias histórias. Inclusive, em um arco famoso, o autor “adentrou” sua narrativa para matar a personagem Rê Bordosa, que fazia muito sucesso na época. Nos Estados Unidos, Joe Sacco utilizou da influência dos autores underground para produzir seus trabalhos. O livro O Derrotista, publicado no Brasil, que compila alguns de seus trabalhos entre 1988 a 1992 para a revista Yahoo, carrega esses traços e a metanarrativa permeia todas as histórias. Ainda não são os trabalhos que deixaram o autor mais conhecido, ao fazer grandes panoramas sobre regiões em guerra e se utilizando da linguagem dos quadrinhos, como no clássico Notas Sobre Gaza. Em O Derrotista, estamos diante de um estudante de jornalismo e suas desventuras para comer um bom bife e que comenta cheio de deboche sua categoria de “maior autor de história em quadrinhos do mundo”, mesmo que ninguém saiba disso. Em 1993, contudo, Sacco lança o primeiro volume de um trabalho que muda o seu patamar como autor de histórias em quadrinhos: Palestina - uma nação ocupada, em que trabalhou de 1993 a 1995 e foi compilada em livro em 1996. Nessa história, o autor faz uma investigação profunda dos habitantes da Palestina através de entrevistas com diversas pessoas de diferentes classes sociais e posições de poder que estavam naquele território em conflito.

Há uma veia jornalística no trabalho de Joe Sacco que vai além da sua formação acadêmica. O autor se fixa nos territórios que são retratados em suas narrativas, faz diversas entrevistas que são documentadas e - várias vezes - inseridas nas histórias, faz observações detalhadas e busca sempre analisar dois lados das situações em que encontra. E não há imparcialidade nos quadrinhos de Joe Sacco, ele assume uma visão do contexto que está inserido. Mesmo que, para o autor, seja importante a documentação e a exposição dos fatos, não há nem mesmo o desejo de ser imparcial, pois a própria condição de se colocar nas histórias é assumir um ponto de vista pessoal para os acontecimentos. Há de se entender, entretanto, que o autor não faz parte do mundo que retrata. A sua condição de forasteiro, especialmente com um passaporte dos Estados Unidos - maior potência bélica do mundo - lhe permite transitar livremente entre as nações retratadas em suas histórias, sem maiores riscos.

Em entrevista para o jornal Estado de São Paulo, em 2010, Joe Sacco declarou que a sua formação em jornalismo foi importante para o seu trabalho nas histórias em quadrinhos e que pensa na sua obra como jornalismo em quadrinhos:

"Quando estava no colégio, eu associava palestinos com terrorismo porque toda a vez que ouvia falar neles tinha a ver com bombas ou ameaças. Então, fui estudar jornalismo e, quando comecei a entender o que acontecia no Oriente Médio, me dei conta: os americanos sempre se colocaram como os grandes expoentes do jornalismo, mas nunca me contaram direito o que está acontecendo. Eu me senti traído pela minha própria profissão. Então, nos anos 1980, quis tirar essa história a limpo… Não estava pensando em criar uma nova… forma de arte ou seja o que for. Não foi uma decisão consciente, foi meio orgânico. Pensei: vou viver essas experiências, falar com pessoas, anotar e colocar isso junto. É claro, eu tinha o background jornalístico e isso teve impacto no formato que a coisa tomou, mas só depois comecei a pensar mais claramente no que estava fazendo. Foi na história da Bósnia (Gorazde) que comecei a pensar conscientemente em jornalismo em quadrinhos". (SACCO, 2010)

Sacco: "os americanos sempre se colocaram como os grandes expoentes do jornalismo, mas nunca me contaram direito o que está acontecendo"

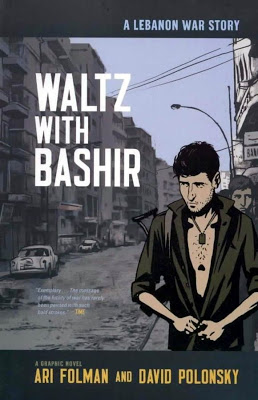

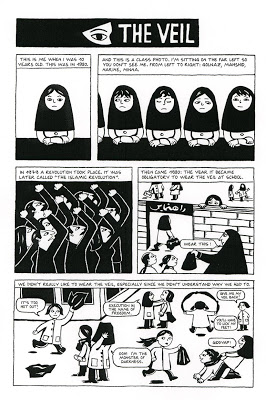

Além de Joe Sacco, há outros autores que chamaram a atenção por trabalhos dedicados a experiências pessoais traduzidas para a linguagem dos quadrinhos, entre o final do século 20 e início do século 21. A iraniana Marjane Satrapi ficou bastante famosa com Persepolis,publicada entre 2000 e 2003 na França e adaptada para o cinema em 2007 pela própria autora. Satrapi concebeu seu trabalho para narrar aos seus amigos franceses sua história pessoal. Diferente dos trabalhos de Joe Sacco, aqui não há uma investigação, entrevistas, busca por fontes ou algo parecido. Por sua vez, há uma mergulho pela memória da própria autora para expor desde seus primeiros anos de vida até a vida adulta e seus caminhos entre Oriente Médio e Europa. Familiares, amigos, ex-namorados e outras pessoas que atravessaram o caminho da autora tornam-se personagens. De certa forma, este quadrinho também reflete o contexto de um espaço geográfico em conflito. Satrapi vivenciou a revolução islâmica no Irã e esteve inserida em conflitos militares na região, mas a forma de lidar com o contexto de guerra difere do adotado por Sacco.

Existem semelhanças e diferenças entre os trabalhos dos autores citados aqui. Entretanto, há uma proposta teórica que abarca todas essas histórias como jornalismo em quadrinhos. Contudo, por mais que essa definição possa se aplicar ao trabalho de Joe Sacco, distancia-se da proposta de Marjane Satrapi. Devido a isso, atualmente há uma discussão pautada na ideia de esses quadrinhos serem considerados documentais, por ser mais certeira ao englobar uma maior produção dessa forma narrativa. Em artigo publicado na revista Nona Arte, “O Quadrinho Documental e a Tradução da Cidade”, o pesquisador Felipe Muanis faz um panorama de quadrinhos com características documentais: "Todas essas histórias fogem da linguagem habitual do quadrinho fantástico e se aproximam de um caráter mais realista e documental. A maioria é em preto e branco, tem enquadramentos muitas vezes simples, pouco espetaculares e centram suas narrativas na relação de contato entre a cidade e o seu autor, que sempre aparece retratado tomando parte da ação e vivenciando o relato". (MUANIS, 2013)

Se tais características existem nos trabalhos de Sacco e Satrapi, também há inegáveis diferenças. Tomando emprestado as ideias de Walter Benjamin no ensaio "O Narrador - Considerações a obra de Nikolai Leskov", é possível pensar na distinção de Joe Sacco e Marjane Satrapi: "A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem muito o que contar” diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário e o outro pelo marinheiro viajante". (BENJAMIN, 1994)

Satrapi e sua visão pessoal da documentação em quadrinhos Sacco, como o marinheiro viajante, e Satrapi, como a camponesa sedentária, são analogias que se explicitam na obra dos autores e traduzem suas aproximações com os documentários, pois usam de suas próprias figuras como autores/personagens para construir a narrativa. Se nenhum deles alcança o real, uma vez que são obras ficcionais, eles traduzem suas experiências pessoais por meio de estratégias adquiridas do cinema, do jornalismo, da literatura e das próprias histórias em quadrinhos. Há, contudo, autores em que essas classificações ficam um pouco mais embaçadas. Maus, por exemplo, de Art Spielgeman, publicado entre 1980 e 1991, é a história do pai do autor: um judeu que foi preso em um campo de concentração nazista durante a segunda guerra mundial, narrada pelo próprio Art Spielgeman. Assim, como Satrapi, o autor faz um intenso mergulho em suas memórias. Ao mesmo tempo, está lidando com seu pai, um sujeito distante em última instância, no sentido em que o autor não narra sobre a própria vida. O respeitado prêmio Pulitzer, outorgado a trabalhos de excelência em jornalismo e literatura, concedeu a Maus um prêmio especial por não definir se era uma ficção ou jornalismo. Mesmo assim, é comum enquadrar Maus como jornalismo em quadrinhos. De qualquer forma, a escolha do Pulitzer por uma premiação especial, ao invés de uma definição sobre em qual gênero Maus se encaixaria, expõe a dificuldade de definição para as histórias em quadrinhos compostas pelos autores inseridos nas narrativas.

Maus: inclassificável

A divisão por gêneros fundamenta-se, sobretudo, para estabelecer uma relação de maior proximidade com o consumidor. Tanto um livro policial como um filme musical, por exemplo, se constituem por certas características estruturais que estabelecem um pacto com o apreciador da obra. Ao saber o gênero, o leitor/espectador pressupõe aspectos marcantes do que irá consumir. Nas histórias em quadrinhos é o mesmo, com a exceção de que a subvalorização das narrativas gráficas como produção relevante para se estabelecer nas livrarias faz com que pouco exista de reflexões acerca da constituição genérica das obras. Em outras palavras, há, apenas, uma prateleira para histórias em quadrinhos em cada livraria e autores e gêneros diferentes entre si dividem o espaço sem qualquer diferenciação. Dessa forma, é possível ver as edições de histórias de Robert Crumb, por exemplo, ao lado de Héctor Germán Oesterheld, autor argentino de ficção científica, pois tudo faria parte de um grande gênero: histórias em quadrinhos.

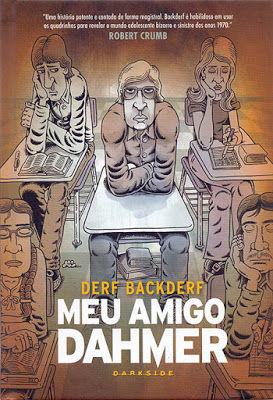

A intenção de questionar a ideia de jornalismo em quadrinhos e pensar em quadrinhos documentais como uma definição mais precisa da produção atual das narrativas gráficas, sendo o jornalismo em quadrinhos uma subdivisão do gênero, está contextualizada com o crescimento das HQs no mercado editorial brasileiro. Recentemente, foram publicados dois livros que remetem a essa questão, pois têm, como protagonistas, os próprios autores: Meu Amigo Dahmer e Não Era Você Que Eu Esperava. A primeira trata da adolescência de Jeff Dahmer, que viria a se tornar um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos, e sua amizade com Derf Backderf, o autor da história. Já na segunda acompanha-se o autor, Fabien Toulmé, e a necessidade de lidar com a sua filha recém-nascida que foi diagnosticada com síndrome de down. A semelhança entre as duas está na forma como os autores/personagens remexem em seu passado para compor a narrativa. Há diferenças entretanto: enquanto Toulmé fica absorto em suas memórias para resgatar todo o início de relação com sua filha recém-nascida, Backderf construiu um panorama da vida de Jeff Dahmer, a partir de diversas entrevistas, para compor o retrato mais fiel possível da adolescência do serial killer. Talvez por Dahmer ser um personagem conhecido do grande público, o autor tenha sentido a necessidade de entrevistar diversas pessoas para a constituição do personagem. De qualquer forma, Meu Amigo Dahmer não se funda no registro do “entrevistismo”. Pelo contrário, regressa ao passado de Backderf, que muitas vezes utiliza a primeira pessoa e conversa diretamente com o leitor. Já Toulmé não sofre com esse problema e não destaca qualquer auxílio para compor sua história.

Não era você que eu esperava funciona como se o autor resgatasse o seu diário e dividisse com o público.

Autores como Spielgeman, Sacco e Satrapi não são mais sucessos esporádicos. Diversos quadrinistas novos que inscrevem suas narrativas na chave dos quadrinhos documentais têm suas obras lançadas no mercado editorial brasileiro. E, paralelo a isso, cada vez mais editoras e lojas especializadas em histórias em quadrinhos surgem no Brasil, graças à demanda de consumo do público leitor ávido por essas histórias. Sendo assim, é natural, importante inclusive, que novos questionamentos sobre as obras sejam produzidos. Mesmo que ainda seja difícil definir o que são quadrinhos documentais, pois ideias e conceitos sobre essa classificação de gênero ainda estão surgindo, a intenção aqui é dar visibilidade para um debate que deve se amplificar à medida que os quadrinhos se permearem como produtos de destaque nos espaços destinados à venda de livros no Brasil. E, gradativamente, gerar mais reflexões sobre as histórias em quadrinhos no Brasil e suas características estéticas, políticas, econômicas e sociais.