Aloha! Hoje estreamos nossa seção de colaborações externas a partir de um texto absolutamente simpático - uma crônica infame e autocrítica - de Leonardo Messias, que, além de ser amigo de longa data dos escribas da RAIO LASER, é também um nômade em escala global, tendo já morado em todos os continentes (menos África?) e acumulado experiências como produtor cultural, homem de mídias, professor de línguas, DJ, beatnick, filósofo eventual, desbravador de todos mundos. Sua crônica - do ponto de vista de fora desse mundo geek dos quadrinhos - nos ajuda a revalorizar o potencial cultural que nós (quadrinhófilos) temos em mãos. Caso você aí também queira colaborar com a RAIO LASER, aperta naquele botão ali em cima escrito "Contato", belezinha? (CIM)

por Leonardo Messias

Outro dia, enquanto passeava por Sydney, onde moro, a minha namorada me fez uma pergunta inesperada.

“Qual foi a coisa mais valiosa que você já roubou?”. Surpreso com o fato de alguém me botar contra a parede, indagando sobre meu passado enquanto me acusando de cleptômano, saí pela tangente, tropeçando pra mudar de assunto da melhor maneira possível, sem soar muitos alarmes. No entanto, o incidente grudou que nem chiclete na sola do sapato, e passei o resto da tarde a pensar sobre aquilo em segredo.

|

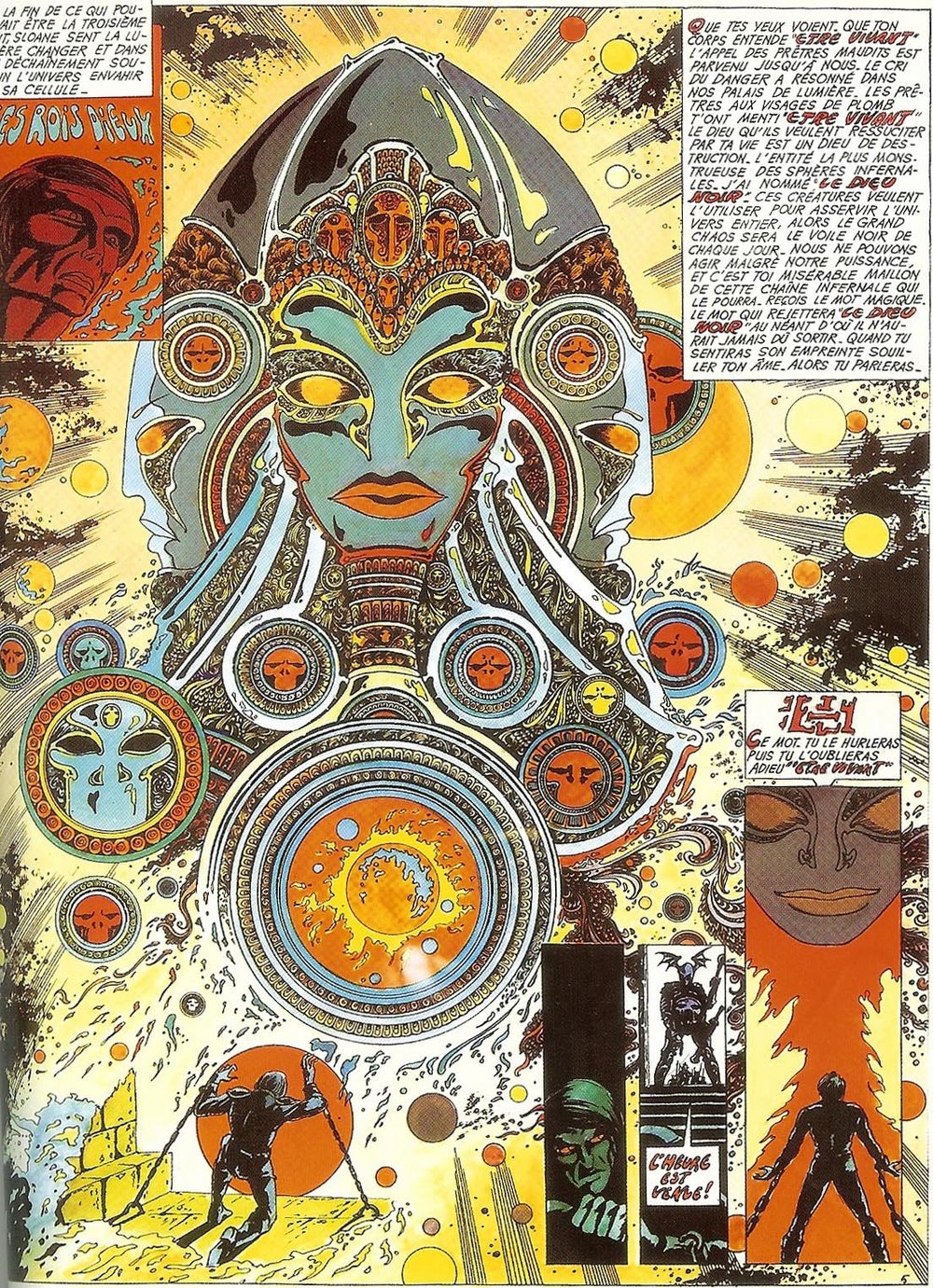

A resposta na cabeça, clara como água: X-Men número 2!

E ainda esse "garras e traição" na legenda hein? |

No dia seguinte, passando uma noite mal dormida, acordei sobressaltado com a resposta na cabeça, assim, clara como água: “X-Men número 2"! Eu devia ter uns 9 ou 10 anos de idade e tinha ido passar a tarde no apartamento do meu amigo Felipe, brincando debaixo do bloco e tentando não ser assaltado pelos pivetes da quadra. Felipe, assim como eu, colecionava quadrinhos da Marvel e, muito comum para meninos daquela idade, mantínhamos uma certa competitividade com relação a quem conseguiria completar a coleção de X-Men primeiro.

Não me recordo por qual razão, mas perto da hora de ir embora, eu me vi sozinho no quarto dele, na frente do armário em que ele guardava todos os seus gibis. Dei uma bisbilhotada lá dentro e vi a X-Men número 2, brilhando como Eldorado, com a capa um pouco rasgada mas grudada com um durex que realçava seu aspecto cintilante.

Suando frio, com coração batendo forte e provido de uma irracionalidade incontrolável, peguei a revista e enfiei no meu short, segurando a barriga pra dentro pra não dar bandeira. Minutos depois, minha mãe chegou, me despedi do Felipe e voltei pra casa. Agora, pra completar a minha coleção, só faltava a X-Men número 3!

No geral, foi uma sensação muito estranha. Tinha chegado mais perto de ser o garoto mais feliz do bairro, mas tinha aquele peso no fundo do estômago. Sem entender direito, estava experimentando um dos primeiros sentimentos de culpa, questionando a minha moral e a minha fidelidade ao amigo.

Mas ei!, eu tinha um vício, e esse vício tinha me levado pro topo do mundo, com uns 300 exemplares pra cima de quadrinhos da Marvel, contando com quase todos os números de X-Men e Wolverine – que eram os meus preferidos – e coisas menos impressionantes e louváveis como X-Men e Homem-Aranha 2099, Hulk, entre outros.

A minha coleção continuou crescendo durante uns anos, e o pobre do Felipe não sabe – e continuará assim se não ler esse texto – que fim levou a sua X-Men número 2.

|

| Essa descoberta me dá raiva, na verdade. |

Lá pros 14 anos, coincidindo com a chegada maciça de seios nas meninas da escola, além de uma recém estabelecida paixão por beque, pinga e rock, o meu até então passatempo predileto foi guardado na parte de trás de um armário, e ali ficou juntando poeira durante muitos anos.

No fundo,

achava que um dia meus quadrinhos seriam valiosíssimos e que, se não fosse visto pela sociedade em geral como um gênio visionário por haver guardado durante décadas aquele ouro em papel desenhado, ao menos seria recompensado com uma bela soma, em espécie, regalada por algum colecionador aficionado, sabido das coisas e ávido por raridades.

Anos se passaram. Em 2000, fui morar no exterior, de onde voltava a cada dois anos, sempre para me deparar com as caixas de quadrinhos que, de acordo com os ímpetos organizacionais da minha mãe, vagavam à áreas cada vez mais obscuras e esquecidas da casa.

Sempre achava que pegaria alguns gibis pra dar uma folheada pra matar a saudade “daquele tempo”, mas a vontade brochava assim que os encontrava rodeados por pilhas de livros velhos, baratas mortas e cocô de rato conectados por teias de aranha tão cheias de poeira que suas moradoras tinham se mudado pra outros buracos mais ajeitados.

Na segunda metade de 2010 voltei para o Brasil pra passar alguns meses na minha cidade natal, revendo amigos e família. Dessa vez os quadrinhos estavam numa caixa maior e mais nova, numa parte mais acessível da garagem. Vítima daquela nostalgia intermitente, abri a caixa e os reorganizei todos, folheando alguns que pareciam mais interessantes. No entanto, para minha surpresa,

não havia nada ali que me provocasse qualquer emoção. Como algo tão imprescindível e indissociável de um período da minha vida não podia me comunicar mais nada? Eu havia roubado um amigo por causa daqueles gibis!

Tomado por uma súbita necessidade de lavagem psico-sentimental, resolvi vendê-los. Peguei o carro, fui no sebo e tentei vender a minha coleção inteira. Pensava em conseguir uns 500 contos mas, realisticamente, estava disposto a aceitar uns 100 se aquilo significasse não ter de ouvir a minha mãe reclamando mais uma vez do espaço que “aquela tralha” tava tomando na casa.

Liguei pro meu

broder expert em quadrinhos. O que ouvi vindo do outro lado da linha simplesmente confirmava o que aquele sem vida ignorante do balcão tinha cuspido na minha cara. Que merda! Como que pode?

Enfim... derrotado, voltei pra casa e resolvi deixar queto, considerando doar ou até mesmo botar fogo naquela parada, como ritual de passagem para uma nova fase da vida.

|

| "Bróder expert em quadrinhos" |

Semanas depois, fui à casa do meu broder expert em quadrinhos, tomar uma cerveja. Amigo das antigas, ele também colecionava. A diferença é que ele nunca parou de comprar quadrinhos. Seu apartamento – já pequeno, por sinal -

é literalmente tomado pelos malditos. A primeira prova foi mover a pilha que estava no sofá pra que conseguisse me sentar. Depois tive de fazer um reconhecimento logisticamente complexo dos espaços restantes pra encontrar um lugar vazio pra poder encostar o meu copo de cerveja. Gibitesco aquele inferno.

“Gibis, não” ele retrucou. “Essas são graphic novels”. Tipo livro, mas com gráfico... livro gráfico. Entrando nesse mérito, discutimos o valor da arte e conteúdo geralmente maduro que as graphic novels tem que os gibis tradicionais, como mídia com história própria e com um público-alvo geralmente diverso, ignoram.

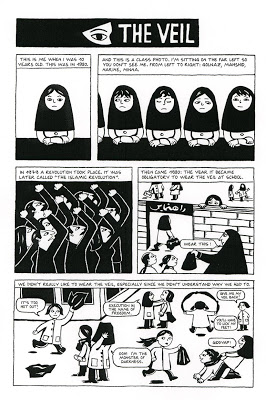

Fiquei intrigado. Obviamente sabia da existência de “quadrinhos” diferentes, conhecia o termo graphic novels, as tinha visto em prateleiras de lojas e casas de amigos, mas havia sempre ignorado o que realmente significavam ou por falta de grana ou preguiça ou desinteresse. Por sua recomendação, peguei emprestado Persépolis, de Marjane Satrapi, e Maus, de Art Spiegelman.

Noite após noite, li alguns capítulos de um ou de outro. Quando terminei de lê-los, caiu a ficha... “Cacete, obras de arte...”. E que arte, diga-se de passagem.

|

| São obras com linguagem própria. Ié? |

São obras com uma linguagem própria, que transpõem de maneira extremamente eficaz emoções e ideias de grande ordem. Levam à reflexão e deixam uma marca singular na cabeça de quem as lê. Estranhamente, engajam o visual do cinema com o literário, abrindo o mundo numa bem-vinda mas dinâmica estática que confere à ‘plateia’ a possibilidade de parar, fechá-las e reabri-las horas, dias ou semanas depois para dar continuidade àquele prazer. Um storyboard aberto ao público.

Essa descoberta me dá raiva, na verdade. Nutrido da minha catarse, tinha acabado de me livrar daquele vício colecionista e estava pronto pra partir pra outra. Agora voltei à estaca zero. Bem, mas nem tanto... dando um breve fast-forward para a minha vida novamente fora do Brazza, tenho uma humilde mas potente coleção de seis títulos, e tudo indica que ela continuará a crescer em valor, pouco a pouco. Esse valor, no entanto, parece honesto, maduro, duradouro e, segundo o meu palpite de gênio visionário, não vai acabar nas caixas poeirentas da casa dos meus pais, para a eterna felicidade da minha mãe.