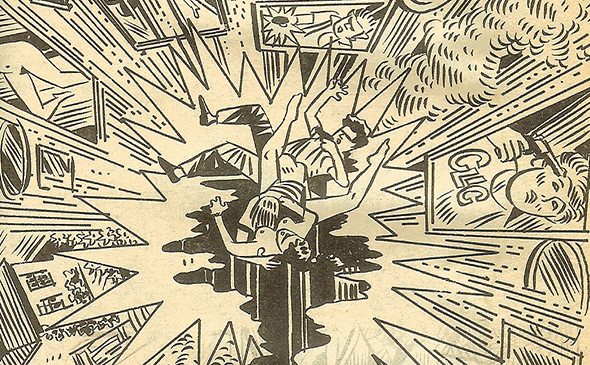

Revistas de terror brasileiro sempre me provocaram, desde a infância, um temor incômodo, inefável, de alguma maneira lovecraftiano: são páginas que perturbam a consciência antes mesmo de serem abertas. Como a menção do Necronomicon em Evil Dead, basta uma vislumbrada na capa para que um sujeito seja atormentado por noites e noites sem dormir. Como em Lovecraft, no meu imaginário, o terror destas revistas advinha daquilo que ocultavam, e não do que revelavam. Se, por acaso, de alguma forma eu quisesse abrir aquelas caixas de Pandora, um vislumbre de rabo de olho naquelas formas demoníacas, naqueles seres canibais, bestiais, e, talvez principalmente, naquela exótica e esotérica associação entre monstros, psicopatas, assassinatos e sacrifícios com mulheres belas e nuas, atos sexuais selvagens e toda forma de erotismo, tudo aquilo era capaz de criar uma paradoxal relação de temor absoluto com fascínio, atração, talvez obscura lascívia.

O terror no quadrinho brasileiro data especialmente (mas não só) dos anos 50, e teve longo reinado. Foram dezenas (talvez centenas) as publicações nacionais dedicadas ao gênero, que teve seu auge nos anos 60 e 70. Vale registrar as revistas Sobrenatural, Pesadelo, Calafrio, Mestres do terror, além da própria Spektro, que é tema deste texto. No início, houve a importação de material vagabundo americano (o exímio material da EC só veio a aparecer por aqui nos anos 90), que também estava em voga até a caça às bruxas de meados dos anos 50, em títulos como Terror Negro, Gato Preto e Sobrenatural. Depois, com a censura do material americano promovida pela campanha de Wertham, o material estrangeiro deu uma refugada, o que permitiu que se abrissem as portas ao material nacional e seus clássicos autores, muitos deles estrangeiros radicados no Brasil, como Rodolfo Zalla, Jayme Cortez, Eugênio Colonnese e Nico Rosso. Históricos ilustradores brasileiros despontaram: Flávio Colin, Júlio Shimamoto, Ofeliano. A história é muito longa e cheia de desdobramentos para ser contada aqui. O que importa é que em 1977 estreia, pela editora Vecchi, Spektro – a revista do terror, e, em 2013, uma Spektro veio parar em minhas mãos. Nas palavras do mestre Moacy Cirne: “A revista Spektro, enquanto foi publicada, constituiu-se, a partir do número 2, em nossa principal publicação de terror, desde os tempos heroicos da Editora Outubro”.