HQ BR - Resenhas expressas!

/por Ciro I. Marcondes

Um belo dia resolvi que seria muito legal escrever “resenhas expressas” de quadrinhos brasileiros em textos que partam de uma única premissa - ou seja, a análise metonímica - para tentar capturar, mesmo que brevemente, a potência e movimento destes artistas. Bem, ficou mais bagunçado que isso, mas seguem então os seis textos derivados desse pequeno experimento, e acho interessante que sejam lidos na ordem. (CIM)

Good Golly Mr. Vermelho!

Eu Fui um Garoto Gorila – Fábio Vermelho (Veneta, 2021): Uma coisa nem sempre percebida ou talvez ressaltada nos gibis de Fábio Vermelho é o substrato musical deles. Digo isso não pensando em citações diretas de músicas (o que ocorre), mas sim na relação objetiva que a violência e a sexualidade dessas histórias tem com a virulência do rock and roll dos anos 50. Little Richard e Jerry Lee Lewis, os mais selvagens destes pioneiros, são apenas a ponta do iceberg, mas o que me interessa aqui especificamente são suas alucinadas performances corporificadas, a entrega que aquelas músicas raivosas realizavam para uma sociedade pudica e reprimida. Pense em Little Richard: um jovem negro homossexual procurando furar a bolha da música country e do jump blues, e cuja energia e vitalidade parecem concentrar todo o repertório de desejo obscuro e violência que Vermelho inocula em suas páginas acidulantes, inconfessáveis.

Uma performance de “Good Golly Miss Molly” parece entoar, em vibrações iconoclásticas, os corpos moles, flácidos, mas pulsantes de mórbido desejo, que não deixam de ser humanos, e que são desenhados exatamente com o mesmo desejo e fascínio por um febril Fábio Vermelho. Da mesma forma que os pais da war generation odiavam ter de observar seus filhos adorarem aquele ritmo endemoniado, qualquer um hoje poderia odiar abrir a porta para o tipo de sexualidade e violência (não raro, ambos juntos) que este autor oferece aqui. São imagens muitas vezes atrozes, mas que não se preocupam em esconder sua adimensionalidade, seu buraco negro de estupor. Daí que essa mistura de Filme B, noir, Pulp, gore e história de serial killer seria apenas banal se não fosse enredada pelas notas subversivas do rock and roll original. Shake it baby!

Um gibi que é um cubo mágico

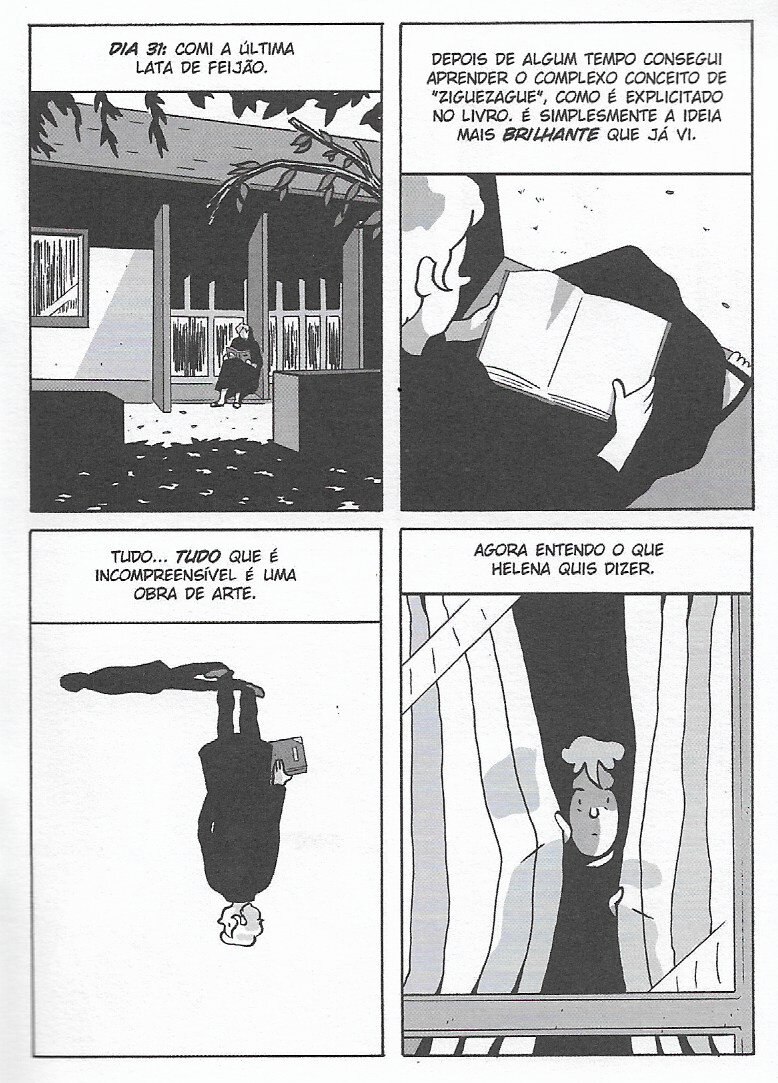

Rubik – Felipe Portugal (UgraPress, 2020): Uma coisa me parece certa: SE a gente não ler Rubik em total chave de ironia, ele se torna aquele tipo de experimento metalinguístico um tanto quanto frio que, no começo e também no auge da modernidade nas artes (vide, por exemplo, Cidadão Kane ou Maus) faziam muito sentido justamente por conta da envergadura do projeto da modernidade. Artistas buscando o sentido da arte numa estrutura profunda que busca representar, em suas obras, outras estruturas profundas, em mecânica fractal, de artistas buscando o sentido da arte. A questão é que tanto ideias como “sentido”, como “arte”, como “estrutura profunda”, etc., se evaporaram no trem desgovernado da contemporaneidade. Felipe Portugal sabe disso.

É por isso que lemos Rubik como experimento simulador de um experimento fracassado. Referências abundam. Parece um mini-Persona, um mini-Cidade de Vidro (Felipe me disse que nunca leu, mas eu acredito em influência por zeitgeist). Mazzucchelli aparece até gastar, mas Rubik é uma das melhores coisas que se pode fazer com as humildes 20 páginas de um Ugrito. É como se tivessem desafiado Felipe: “o quão metalinguístico e o quão longe nos desdobramentos de sentido você consegue ser em 20 páginas”? A resposta seria: “simplesmente o melhor possível, e isso seria uma tentativa bastante engraçada”. E o melhor possível é um tanto frio, um tanto anódino, mas de uma inteligência criteriosa e calculada, de um humor latente e não necessariamente engraçado. Já li a história algumas vezes e continuo tentando revirá-la, sacudi-la pra achar mais e mais relações entre forma e conteúdo. De fato, Rubik é o melhor gibi brasileiro de humor em um bom tempo.

Croque-monsieur do dia seguinte

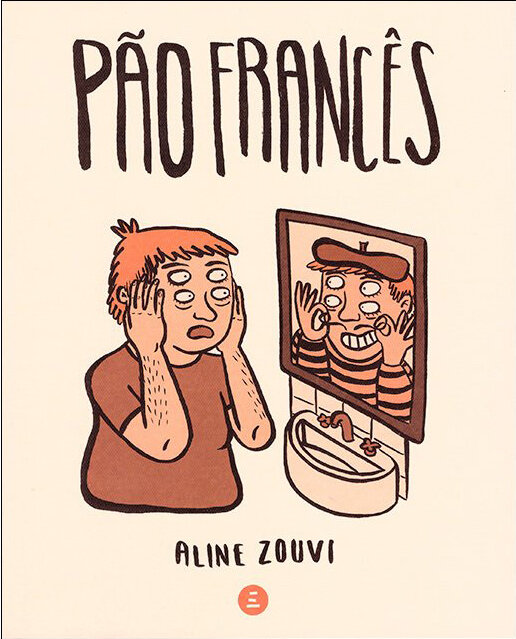

Pão Francês – Aline Zouvi (Editora Incompleta, 2019): Pão Francês é daqueles tipos: parece casual e descartável, mas não é. E não é porque, à sua maneira, procura pensar diferenças culturais, laços afetivos e sintomas de alteridade que se acentuam na condição de estrangeiro, e na condição da amar (de alguma forma) um estrangeiro. Apesar disso, e vamos ser sinceros, publicar como livro um sketchbook de uma estadia de um mês na França é bem desnecessário. É aquela coisa: o que comemos, que gafes cometemos, que clichês repetimos. Criticar o clichê sendo um clichê. E como não ser isso em uma situação destas? Como não entrar naquela zona de constrangimento entre ser um turista completo e indesejável, e o despertar verdadeiro para uma cultura estrangeira? Interessou-me mais, no final das contas, o prólogo e o epílogo que Aline Zouvi escreveu meio que para justificar a existência dessa publicação.

Mesmo assim, não se engane: eu curto muito o trabalho de Aline Zouvi. É uma artista ainda em formação (IMHO) que absorve e devora e deglute influências com apetite de tiranossauro. Síncope já demonstrava uma sensibilidade instintiva e onipresente da arte dos quadrinhos, como se ela já tivesse nascido sabendo decifrar sua linguagem. Em Óleo sobre tela, ela subiu uma escala ao ser mais magritteana que Magritte na capacidade de ler subjetividades contemporâneas por meio de imagens do mestre do surrealismo belga. Pão Francês vale por aquilo que fez em Aline crescer e se manifestar no prólogo (a reflexão sobre a língua) e no epílogo (a reflexão sobre os relacionamentos). Nesse sentido, o livro aponta para um amadurecimento ainda maior no futuro. De resto, parece aquelas coletâneas (de bandas que gostamos) com b-sides e cheias de fillers, e que temos só pra completar a coleção.

Uma última chance para os millennials

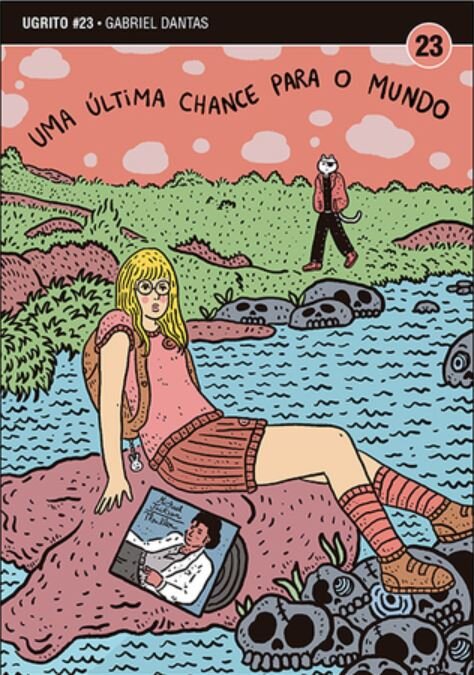

Uma Última Chance Para o Mundo – Gabriel Dantas (UgraPress, 2021): Que tipo de adjetivação histriônica seria capaz de definir os quadrinhos de Gabriel Dantas? Fofo-porém-mordaz? Doloroso-porém-non-sense? Epítome do senso de humor millennial (mas não da geração z)? Algo que, a partir de qualquer coisa que você falar, será necessariamente ironizado? As histórias desse cara são algo para o qual não há escapatória: você será bobo-alegremente tragado para uma mentalidade onde games, memes e tweets são a coisa mais importante do mundo. “Maaaas se você paraaaaar pra pensar”, são mesmo. Gabriel Dantas entende o seu mundo (que é “o mundo” mesmo), entende sua geração e consegue transformar idiossincrasias em algo traduzível para qualquer leitor intuitivo. A pequena aventura de Uma Última Chance Para o Mundo (com “jornada do herói” e tudo) é o melhor que se pode fazer para tentar adaptar a Odisseia de Homero para um simulador contemporâneo de games 16-bit.

Isso tudo é alguma maneira de tentar trazer sentido à arte de Gabriel Dantas? Eu sei que é, porque o acompanho no Instagram, e adoro seu existencialismo de gente que não passou um dia sequer da vida sem acessar um computador. Pronto. Ok boomer. Mas, a despeito de todo o sarcasmo contido nesta resenha, como não admirar a maneira como ele comenta os interstícios da vida? Ou a paixão envergonhada por suas referências, ou a coragem de (mesmo com – argh – gatinhos) olhar de frente para questões “boy meets girl” (nem sempre nesta ordem e arranjo) em pleno 2021? De certa maneira, me parece que Gabriel Dantas é uma espécie de Simon Hanselmann com 12 anos de idade. Vejam bem, isso é um GRANDE elogio. Outro seria dizer que sua arte chapada, sem sombras e minimalista – bem agradável aos olhos – tem algum parentesco com aqueles infernais cartunistas franceses do calibre de Wolinski e Cabu. Parece-me que, afinal, ficando velhos (certamente não têm mais 12 anos), os millennials encontraram, geracionalmente, uma síntese estética e discursiva que possa servir de tábua de salvação. Gabriel surfa nestas águas com primor, leveza, fúria, indecisão, tudo ao mesmo tempo.

Trailer de terror sem spoilers

Aparição – Amanda Miranda (UgraPress, 2021): Tem uma coisa na arte de Amanda Miranda, seja pelas técnicas mistas, seja pelos ângulos estranhos, ou pelo ato de apagar a sarjeta com sombras, que a torna um vórtex sedutor, uma armadilha para seres impressionados com as trevas. Essas pagininhas do Ugrito, diante de tanta massa preta, efeitos de granulado e escuridão, ficam gigantes e vamos retornando a elas, aprisionados por esse expressionismo que nos leva a Shimamoto e ao quadrinho de terror clássico brasileiro. São passos difíceis, os de renovar o horror. É um gênero refratário, exclusivista. Mas, com uma pitada de black metal aqui, uma arte punk ali, além de botar no caldo fanatismo religioso e gore profano como dois lados da mesma moeda, atinge-se um resultado que parece um excelente trailer do que está por vir.

Certo, é uma história previsível, e a gente poderia justificar isso pela limitação do formato. Nem todo mundo pode ser Edgar Allan Poe e criar um abismo existencial por meio do horror numa história de dez páginas. A solução da Amanda foi narrar por fragmentos, em recordatórios ocasionais que simulam o sensacionalismo televisivo. E por imagens riscadas, páginas duplas, impressões farfalhadas: aquele segmento mais febril do expressionismo. Está ok, mas desafiar o establishment cristão brasileiro com imagens profanas e gore o Zé do Caixão já havia feito em 1964. Também uma inocência infantil adoecida, mais o lado violento do fanatismo e a brutalidade sem justificativa, tudo isso aparece e é interessante, mas apenas como tropos. Fiquei até com a impressão de esse ser um gibi maior, comprimido para caber no formatinho. Talvez eu apenas tenha me desacostumado a ler essa linguagem de fragmentos, mas por ora está muito bom apenas antever uma grande artista nesse trailer desconexo que indica o futuro da arte da Amanda.

Garoto A

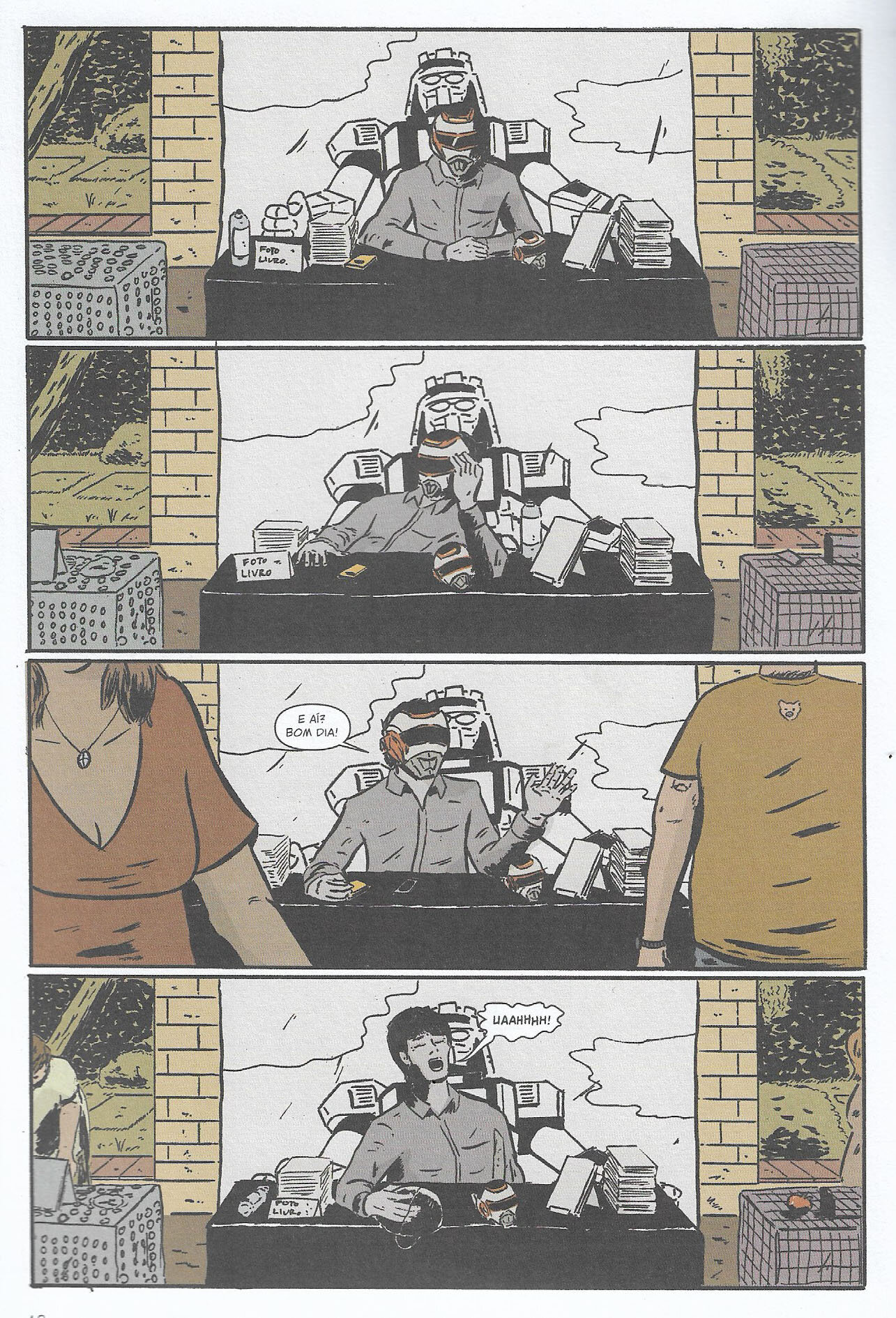

Liget #04 – Marcos Casilli (Editora Incompleta, 2020): Logo depois de ler esse gibi do Marcos Casilli, fui ouvir “How To Disappear Completely”. Não o áudio do livro mencionado, mas aquela estranha faixa do Radiohead que diz, kierkegaardianamente, “I’m not here. This isn’t happening”. Linda espécie de canção quebrada e imperfeita do não menos que icônico Kid A, ela repete essas frases como num transe opiácio, e, se eu comecei falando do rock and roll cinquentista nos venenosos quadrinhos de Fábio Vermelho, pra finalizar aqui eu gostaria de abordar o gibi de Casilli examinando IDM e narcóticos musicais. Afinal, o Radiohead é mencionado na história longa (“Meme”) que domina quase todo a revista e não é por acaso. Ao trabalhar com texturas musicais alienígenas ao rock e cantando de um jeito maníaco letras que beiram o dadaísmo, mas não deixam de ser dolorosas, Kid A fundou uma certa epistemologia para o século 21.

Pois essa história longa da Liget 4 é a melhor coisa que já li do Marcos Casilli. Justamente por compreender que a paisagem de Kid A trata de ruínas do futuro (manja?). Marcos nos conta a história de um desencontro existencial-afetivo entre um cara que virou um meme velho e uma jovem sem esperanças na árida paisagem de Brasília, que convencionaram considerar como fria cidade retrofuturista, aos olhos dos forasteiros. De fato, para muitos as luzes opacas e avenidas largas e desertas da capital devem se parecer com o encarte do disco do Radiohead. E, ao colocar em perspectiva a carreira dos memes, suas convenções e decadência, o autor de alguma forma traceja a continuidade para o sentimento de estupor e inadequação que é ser jovem no século 21. Porém, ficar velho é sempre igual para todos. Acho que o Marcos ainda pode sair um pouco do conteudismo mais declarado e explorar a maneira com que a forma articula essas ideias, como faz o seu “mentor” Adrian Tomine, mas houve muito ganho de sutileza aqui.