Contundente quadrinho de Singapura remete a Maus e Watchmen

/por Ciro I. Marcondes

Uma coisa que sempre me impressionou no fundamental Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, foi a sua total plurivocalidade. O que quer dizer isso? Ora, isso vem do grande crítico russo Mikhail Bakhtin, na primeira metade do século 20, que anunciou que a literatura não se limita ao texto do romance, mas a todo o imaginário impregnado na cultura de seus autores, nas informações que trazem os leitores e nos diálogos entre as obras (e isso inclui a crítica).

Watchmen, sim, traz uma amarga e cínica crítica à veleidade da publicidade, a certa psicopatia social e ao ambiente da Guerra Fria. Porém, o mais interessante, para mim, são duas coisas: a maneira como Moore e Gibbons recontam a trajetória das publicações de super-heróis nos Estados Unidos por meio de uma narrativa que os inserisse num contexto verossímil; e os diversos tipos de recursos comunicacionais incorporados à narrativa. Uma hora, estamos lendo uma autobiografia. Em outra, vendo um comercial de perfume. Em outro momento, lendo um gibi pulp de piratas.

É aí que está o diferencial. A plurivocalidade é um procedimento propriamente intermedial. Muitas vozes dizem. Muitos meios registram. Histórias são contadas como se viessem em levas de temas e formatos, e fica difícil distinguir apenas um sentido para uma narrativa plurivocal. Talvez por isso o filme de Watchmen tenha parecido banal perto do quadrinho: ele verticaliza algo que originalmente se espalha num horizonte de possibilidades estilísticas.

Outro exemplo disso é o também incontornável Maus, de Art Spiegelman, que se utiliza de registros e recursos distintos (como memórias, rascunhos, quadrinhos mais antigos, em farta metalinguagem) para dar conta da complexidade que regia a relação do autor com seu problemático pai, no presente, e a captura dele num campo de concentração nazista, no passado.

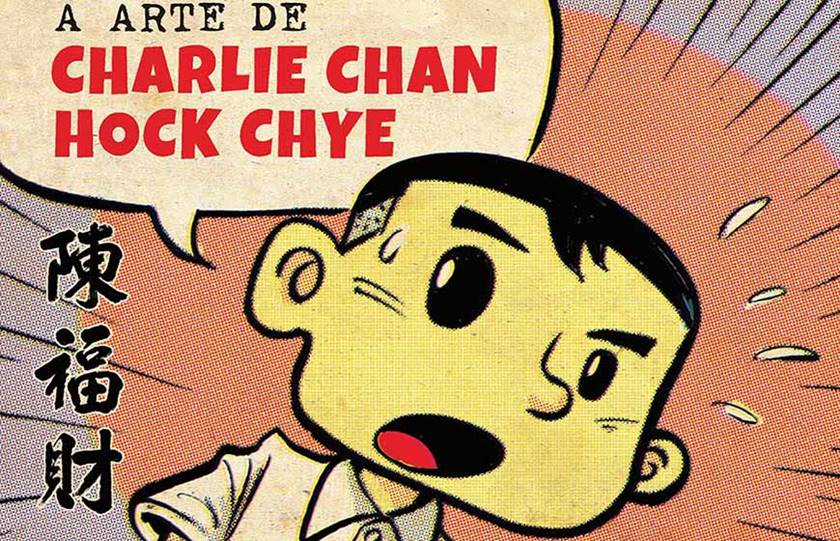

O exemplo mais recente (diria tão elaborado quanto os anteriores) de narrativa plurivocal que apareceu nas minhas mãos foi A Arte de Charlie Chan Hock Chye, do quadrinista malaio Sonny Liew. Ele foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim e vem arrebanhando premiações a redor do mundo: foi livro do ano em 2016 (The Economist e Publishers Weekly) e abocanhou três troféus no Eisner (em 2017), prestigiado prêmio americano de quadrinhos.

O que motiva, portanto, a ascensão desse quadrinista que nasceu na Malásia, mas cresceu em Singapura, e que até então pouco tinha chamado a atenção como ilustrador de HQs mainstream da Marvel e da DC? A resposta está nos vetores da plurivocalidade que o autor aplica nesse grosso volume que foi publicado primeiramente em seu país de criação (a famosa cidade-Estado do sudeste asiático), onde conheceu uma resposta dura do governo e a censura.

E quais vetores seriam esses? A Arte de Charlie Chan Hock Chye aposta em três frentes para amarrar, numa teia cheia de reentrâncias e complexidades, a história de um quadrinista fictício que, no curso de décadas, se torna o maior de seu país. Essa história, de maneira original e verossímil, se confunde com a própria história dos quadrinhos, que, por sua vez, se confunde com a complicada trajetória de Singapura como nação.

Para dar conta de tal desafio, Sonny Liew aposta, tal qual Watchmen, numa intensa pluralidade de registros: há rascunhos, fotografias, jornais, paródias, pinturas, além da reprodução dos quadrinhos, de diversas fases, feitos pelo próprio autor fictício, Charlie Chan. Nessa direção, o autor assume uma postura vigorosamente pós-moderna de quadrinizar, recusando um sentido unívoco para a obra, aproximando-se do caos cacofônico da própria realidade. Tudo ao mesmo tempo agora.

Paralelamente, ocorre a controversa trajetória política de Singapura: o domínio do Japão na Segunda Guerra, o imperialismo britânico, a tensa relação com a Malásia e a China. Tudo isso representado por meio das jornadas de duas figuras-chave na resistência do país: os militantes Lee Kwan Yew e Lim Chin Siong, que, tal qual Lênin e Stalin, vão seguir caminhos muito distintos nos destinos políticos do país.

O empreendimento de Liew é ambicioso, um tanto frio e maneirista, mas é impossível negar que tenha envergadura. Não possui a intensidade de ação e uma trama tão cativantes quanto em Watchmen, ou o fortíssimo vínculo emocional de Maus. Muito de sua graça está em reconhecer as brilhantes referências que o quadrinista fictício vai incorporando ao longo da vida, quando emula o estilo de artistas geniais que subverteram uma mídia “vulgar” e subestimada para construir críticas políticas e sociais sofisticadas. Gente como Osamu Tezuka, Harvey Kurtzman e Walt Kelly.

Este compêndio de easter eggs feitos sob encomenda para nerds muito aplicados em HQs ganha força mesmo quando começamos a traçar os paralelos entre os quadrinhos representados e a encruzilhada vivida eternamente pela pequena nação, que parece sumarizar os dilemas do mundo no século 20, entrincheirados nos imaginários da Segunda Guerra e da Guerra Fria.

Assim, mesmo não atingindo a grandeza de obras máximas como Watchmen e Maus (o que, obviamente, não é demérito), A Arte de Charlie Chan Hock Chye eletriza o leitor em diversas frentes, como se estimulasse o corpo todo, seja com a arte ambiciosa e versátil, seja com a sincera homenagem aos grandes subversivos das HQs, ou com a revisão histórica de Singapura e do século 20, tão pesado e linha dura. Uma obra que ficará, certamente. Mais uma vez, por méritos de uma incisiva abordagem plurivocal.

Publicado originalmente na coluna ZIP, do Portal Metrópoles, em 18/10/18