AMEDRONTADOS PELO IMAGINÁRIO FEMININO: UMA ENTREVISTA COM CHANTAL MONTELLIER

/Por Daniel Salomão Roque

O último número da revista Ah! Nana. Reprodução

Três garotas, possivelmente gêmeas, afrontavam o público na capa do gibi. Exibiam, todas elas, os mesmos atributos: olhar vazio; baby doll transparente; penteado à la Shirley Temple; sorriso cínico; batom vermelho. Ao redor do quadril, sobre as coxas nuas, lacinhos e faixas com um recado singelo: “Boa festa, papai”.

Era setembro de 1978, e as histórias que compunham a nona edição da Ah! Nana abordavam um mesmo tema — o incesto. Nos dossiês anteriores, a revista já havia se debruçado sobre o nazismo, a pedofilia, a homossexualidade e os fetiches sadomasoquistas. Aquele número, contudo, diferenciava-se pelo caráter natimorto: a Comissão de Supervisão e Controle das Publicações Destinadas à Juventude, órgão de censura criado pelo governo francês em 1949, interditara sua venda sob acusação de pornografia.

Passados quase dois anos de intensa atividade, a Ah! Nana deixava de existir. Foi o primeiro gibi, em toda a história dos quadrinhos franceses, a ser inteiramente editado por mulheres, para mulheres. Chantal Montellier, uma célebre colaboradora, define essa experiência como o marco fundador de sua carreira nas HQs, a despeito de seu envolvimento prévio com o mundo das artes gráficas.

Em 1972, veiculara desenhos no Combat Syndicaliste; depois, seguiram-se trabalhos em diversos outros periódicos, quase sempre de orientação anarcocomunista. Em agosto de 1974, publicou uma HQ na Charlie Mensuel, então editada por Wolinski, que lhe apresentaria a Guy Peellaert, cocriador da Jodelle. Peellaert, um requisitado ilustrador da indústria fonográfica, precisava de assistentes, e Montellier o ajudaria a bolar a capa de It’s Only Rock ‘n Roll, décimo segundo álbum dos Rolling Stones.

Com o fim da Ah! Nana, Montellier se tornaria uma das principais colaboradoras da Métal Hurlant, a revista mais conhecida da Humanoïdes Associés. Daquele momento em diante, sua obra se desdobraria em dezenas de álbuns, alguns romances, e na criação de um prêmio — o Artemisia — voltado ao reconhecimento das mulheres quadrinistas no mercado europeu.

Chantal Montellier autografa exemplar de Bruxas, Minhas Irmãs na Livraria Megafauna, em São Paulo. Divulgação - Veneta

Apesar disso, foram necessárias pelo menos quatro décadas para que uma fração desse material chegasse ao Brasil. O ineditismo foi parcialmente rompido em 2013, quando a editora Veneta nos trouxe O Processo, adaptação da novela de Kafka — mas aqui, Montellier se limita a ilustrar (com furiosa criatividade) o roteiro de David Zane Mairowitz. Quatro anos depois, ela participou da Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ, e suas críticas ao universo dos super-heróis motivariam um divertidíssimo chilique de Rodrigo Constantino.

Coube à editora Comix Zone a tarefa de apresentar ao nosso mercado a faceta 100% autoral da artista. Social Fiction, lançado por aqui em abril de 2022, reúne num único volume seus trabalhos mais conhecidos para a Métal Hurlant — as séries Wonder City, Shelter e 1996. Os desenhos gélidos, de estética pós-punk, se mesclam a textos duros, que exprimem em perspectiva feminista os piores medos da Guerra Fria: instabilidade política, ameaça nuclear, mercantilização de corpos, extermínio em massa, tecnologia como ferramenta de controle biológico e social. A triste atualidade desses temas, bem como a crescente participação das mulheres no cenário brasileiro de HQs, deve ter contribuído para uma boa aceitação do livro no país.

E assim, Chantal Montellier nos reencontrou este ano. Após uma temporada pela Bienal de Quadrinhos de Curitiba, ela desembarcou em São Paulo no dia 11 de setembro, participando de uma mesa com a pesquisadora Natania Nogueira no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Dali a 24 horas, estaria na livraria Megafauna, onde a jornalista Paula Carvalho a aguardava para um bate-papo.

Os eventos coincidiam com a chegada de mais uma obra da sua lavra ao Brasil — o álbum Bruxas, Minhas Irmãs, recém-publicado pela Veneta. O tema, agora, é o embate do imaginário feminino contra as forças patriarcais, da Idade Média ao coronavírus. Sob influência do historiador Jules Michelet, cujos textos reproduz entre uma HQ e outra, a quadrinista nos guia por sete tramas curtas, nas quais as heroínas, invariavelmente, deparam-se com fogueiras — literais ou metafóricas.

Página de Bruxas, Minhas Irmãs. Divulgação - Veneta

A convite da Veneta, e auxiliado pela intérprete Marion Loire, entrevistei Montellier no centro da capital paulista, ao final de uma tarde de terça. Durante uma hora, falamos sobre distopias, processos criativos, o traço de Robert Crumb, o cinema de George Romero, a misoginia na indústria de quadrinhos, o magnetismo da cultura pop americana, as falcatruas da extrema direita e seus efeitos em nossos respectivos países. O diálogo, porém, teve início com uma observação da artista, a quem meu rosto lembrou o editor da Métal Hurlant...

CHANTAL MONTELLIER: Você se parece muito com o Jean-Pierre Dionnet, quando ele era jovem.

DANIEL SALOMÃO ROQUE: É mesmo?

Sim! A semelhança física é impressionante. Agora, na sua frente, tenho a impressão de estar falando com ele em 1976...

Mas como você se sente no ano de 2023, em relação à atmosfera do Brasil? Você esteve por aqui em 2017, num contexto muito diferente do atual. Ainda amargávamos o impeachment de Dilma Rousseff, e você tinha um único livro publicado no país. Hoje sua obra é bem mais conhecida entre nós, e estamos todos traumatizados pelos crimes do governo Bolsonaro...

Bom, eu tentei acompanhar a situação política do Brasil. Tenho uma certa afinidade com vocês. Meu ex-marido, um sociólogo marxista, vem sempre ao país. Ele é bastante ligado à cultura brasileira, e eu me interesso pelas coisas que acontecem aqui. Particularmente, senti uma enorme inveja em 2002, quando Lula chegou ao poder. O Brasil me parecia então uma terra de liberdade, com um presidente muito carismático. Eu achava incrível que vocês tivessem um líder tão popular, enquanto a França era governada por gente alheia às causas sociais. O impeachment de Dilma e a eleição de Bolsonaro não chegaram a me afetar diretamente, mas fiquei entristecida pelos acontecimentos. Estou muito feliz por retornar logo agora, neste novo período, com Lula outra vez na presidência. As pessoas que tenho encontrado nos últimos dias também me parecem mais alegres.

O Processo foi seu primeiro trabalho publicado no Brasil. A história se passa no início do século XX, mas o livro está repleto de menções a Robert Crumb, com quem Mairowitz já havia trabalhado numa biografia de Kafka. Que tipo de interlocução vocês tinham com ele?

Você poderia me mostrar os trechos que te remetem a Crumb?

Claro! Nesta página, por exemplo, sob o braço de Joseph K., você incluiu uma anotação: “d’après R. Crumb”...

Existe UMA referência a Robert Crumb. Apenas UMA. Não são tantas quanto você diz. Foi uma citação involuntária a um desenho dele, e resolvi apontar por escrito. Mas isso é tudo. Não há nada além disso.

“D’après R. Crumb”. Divulgação - Veneta

Aqui, neste trecho, vocês citam Crumb num balão de pensamento, enquanto Joseph K. caminha preocupado entre os relógios... E há também esta página, com as crianças em frente ao cortiço... uma delas, sentada no corrimão, segura uma revista em cuja capa lemos o termo comix. Isso me pareceu uma referência ao quadrinho underground americano...

Você deve segurar uma lupa enquanto lê meus quadrinhos (risos). Não consigo me lembrar se essas referências foram intencionais. De qualquer forma, não há problemas com a sua interpretação. Como leitor, você pode projetar nessas imagens o que bem entender. Mas veja bem, não sinto a menor afinidade pela obra de Crumb. Acho o estilo dele exagerado, excessivamente caricato. E a maneira como ele representa os corpos, sobretudo corpos femininos, faz sangrar os meus olhos.

Mais detalhes crumbianos em páginas de O Processo. Divulgação - Veneta

Mas a Aline Kominsky-Crumb, esposa dele, teve uma atuação marcante em gibis feministas como Wimmen’s Comix e Twisted Sisters... Qual foi o impacto dessas publicações sobre o grupo que formava a revista Ah! Nana?

Para nós, Trina Robbins foi a figura-chave desse movimento. A Ah! Nana deve muito a ela. Aliás, não somente a Ah! Nana, mas todos os quadrinhos femininos franceses. A Trina esteve na França em meados dos anos 70, e foi ela quem convenceu Dionnet a lançar uma revista só com mulheres. Ela insistiu que isso dava certo nos EUA, e que teria boas chances de funcionar na França também.

Como era o diálogo entre vocês?

A gente se encontrou uma ou duas vezes, ela falava um pouco de francês. A simpatia foi imediata, mas existe um oceano entre nós. Acho importante lembrar que, anos atrás, a Trina escreveu uma autobiografia sobre a atuação dela como quadrinista. Esse livro foi publicado recentemente na França, e ganhou um prêmio na última edição do Artemisia. É uma obra fundamental, pois raríssimas mulheres falam a respeito de suas vivências no mundo das HQs.

Bem, e a sua vivência na Metal Hurlant? Você foi uma colaboradora importante da revista, mas os nomes associados a ela são quase todos masculinos: Moebius, Jodorowsky, Druillet, Corben, Alain Voss, o próprio Dionnet... Como você se sentia ali no meio?

Eu me sentia péssima naquele antro de machos. Não entendo como sobrevivi. Era bastante violento. Talvez eles não tivessem consciência disso nas décadas de 70 e 80, mas havia ali um sadismo. Os homens eram incapazes de suportar essa ideia, de mulheres sendo quadrinistas com talento igual ou superior ao deles. Então, se tornavam agressivos. Me tratavam com escárnio, desprezo e maldade. Foi difícil não enlouquecer naquele ambiente. Além do mais, eu me sentia muito solitária, por ser a única mulher a insistir no caminho das HQs. Foi sempre um caminho de espinhos, nunca de rosas. E quando eu me enraivecia, ficava nervosa, expressava essa angústia, eles me chamavam de louca...

Por quê?

Isso se deve, em parte, às temáticas que eu abordo. Trabalhei em hospitais psiquiátricos, e falo sobre marginalidade, exclusão, opressões... Minha abordagem certamente gerava uma camada adicional de obstáculos.

Aqui no Brasil, temos cada vez mais quadrinhos feitos por mulheres. Várias garotas se inspiram em você, e na França não deve ser diferente. Acha que a coisa melhorou para elas?

Isso mudou um pouco. Agora existem mais mulheres nos quadrinhos. Elas estão marcando posição nesse meio, muitas vezes abordando temas difíceis, incômodos, verdadeiramente adultos. São artistas ousadas, que enxergam o potencial das HQs para reflexões sobre sexualidade, lutas políticas e causas sociais. Graças a elas, hoje é muito mais difícil me atacar diretamente. Tenho o apoio de toda uma rede de mulheres ao meu redor.

Nos seus quadrinhos de ficção científica, os personagens vivem cercados pela cultura anglófona. O inglês surge nas músicas que eles cantarolam, nos anúncios que os rodeiam, em nomes de cidades e estabelecimentos, às vezes no próprio título das histórias. De que forma você se relacionava com esse universo?

Obviamente, havia uma fascinação pela cultura americana e britânica. Minha geração cresceu sob profunda influência de Hollywood, imersa no jazz, no rock, em certos livros e programas de TV. Fui muito influenciada pela literatura de Aldous Huxley e George Orwell, sobretudo 1984, e por filmes como Soylent Green, de Richard Fleischer. Essas obras tiveram grande impacto no meu imaginário.

Numa boate, a protagonista de Wonder City canta I Fall in Love Too Easily, sucesso imortalizado por Chet Baker. Divulgação – Comix Zone

Quando leio as histórias, percebo uma certa tensão nessas referências. Como se você estivesse se equilibrando entre a crítica e a homenagem...

Isso é verdade. Havia também uma crítica, até mesmo uma rejeição dessa cultura, não por suas expressões artísticas legítimas, mas pelo modo como ela invadia outros idiomas. A inserção de palavras inglesas em nosso vocabulário é algo que me incomoda desde sempre. Ao mesmo tempo, o imaginário europeu tem sido contaminado por uma avalanche de produtos banais, como os personagens de Walt Disney, muito populares no mundo francófono. Para mim, essas práticas constituem uma forma de parasitismo linguístico. São ferramentas a serviço da destruição de outras culturas. Hoje em dia, percebemos que o quadrinho industrial americano, e também o japonês, se sobrepõem a todos os demais. No comitê do Artemisia recebemos tudo o que sai, e o volume de publicações é absurdo, desproporcional...

Anglicismos publicitários assombram o mundo em 1996. Divulgação – Comix Zone

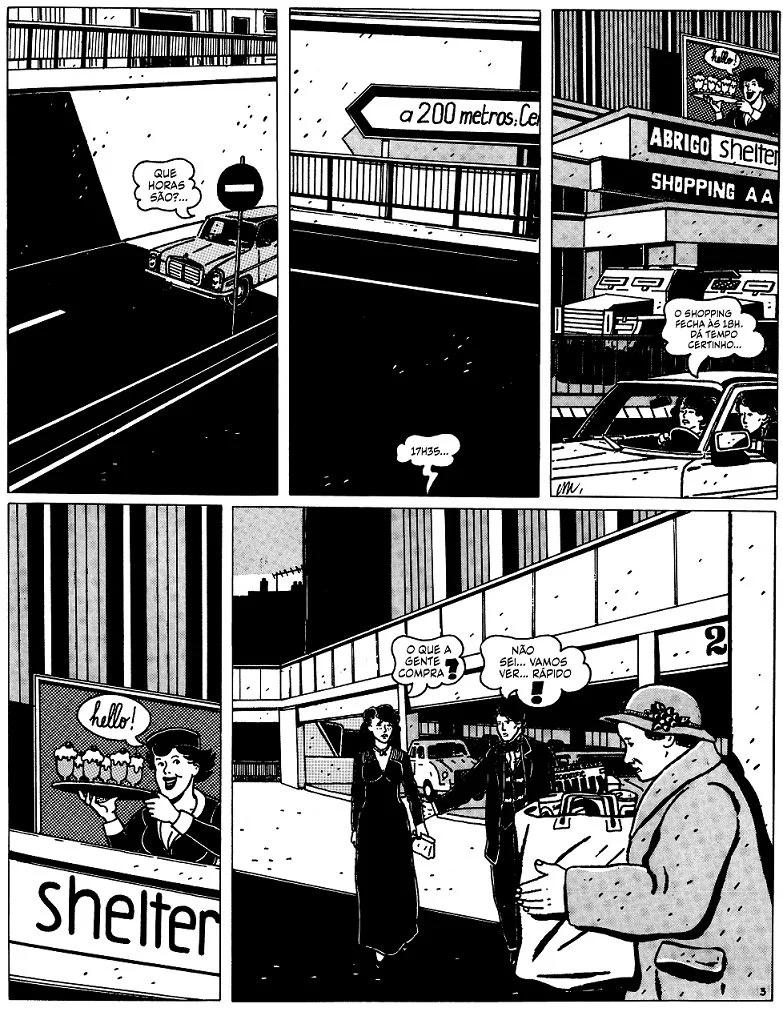

Mas você não acredita na subversão pela via do entretenimento? Numa história como Shelter, de 1978, você confina seus personagens num shopping center, e esse shopping é retratado como um espaço de desumanização, epicentro do apocalipse. Encontramos uma premissa quase idêntica no filme Despertar dos Mortos, de George Romero, que estrearia naquele mesmo ano, dois meses depois. A diferença é que Romero representa a ameaça externa na figura dos zumbis, enquanto você utiliza bombas atômicas...

Romero é um cineasta político!

Era um cineasta de esquerda, fez muito sucesso, e encarava os filmes de horror como uma maneira de se veicular mensagens transgressoras ao grande público. Você compartilha dessa visão?

Sim, concordo totalmente. Terra dos Mortos, um dos últimos filmes de Romero, diz coisas muito importantes sobre o nosso mundo, a desumanização coletiva, a maneira como o capital transforma a todos nós em fantasmas, em seres putrefatos, sem corpo, sem identidade, sem linguagem. No filme, o único indivíduo com resquícios de humanidade é um ricaço interpretado por Dennis Hopper. Ele desfruta de um luxo extraordinário, e ao mesmo tempo vive numa solidão terrível, circundado por escravos miseráveis. Eventos similares têm ocorrido na França, onde as desigualdades só aumentam. Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo, acaba de distribuir dez bilhões de euros a uma ONG cujo único objetivo é alimentar as pessoas. É um fato muito simbólico do rumo que estamos tomando, e certas obras nos ajudam a refletir sobre isso.

Consumismo, desumanização, apocalipse: assim são os shopping centers em Shelter. Divulgação – Comix Zone

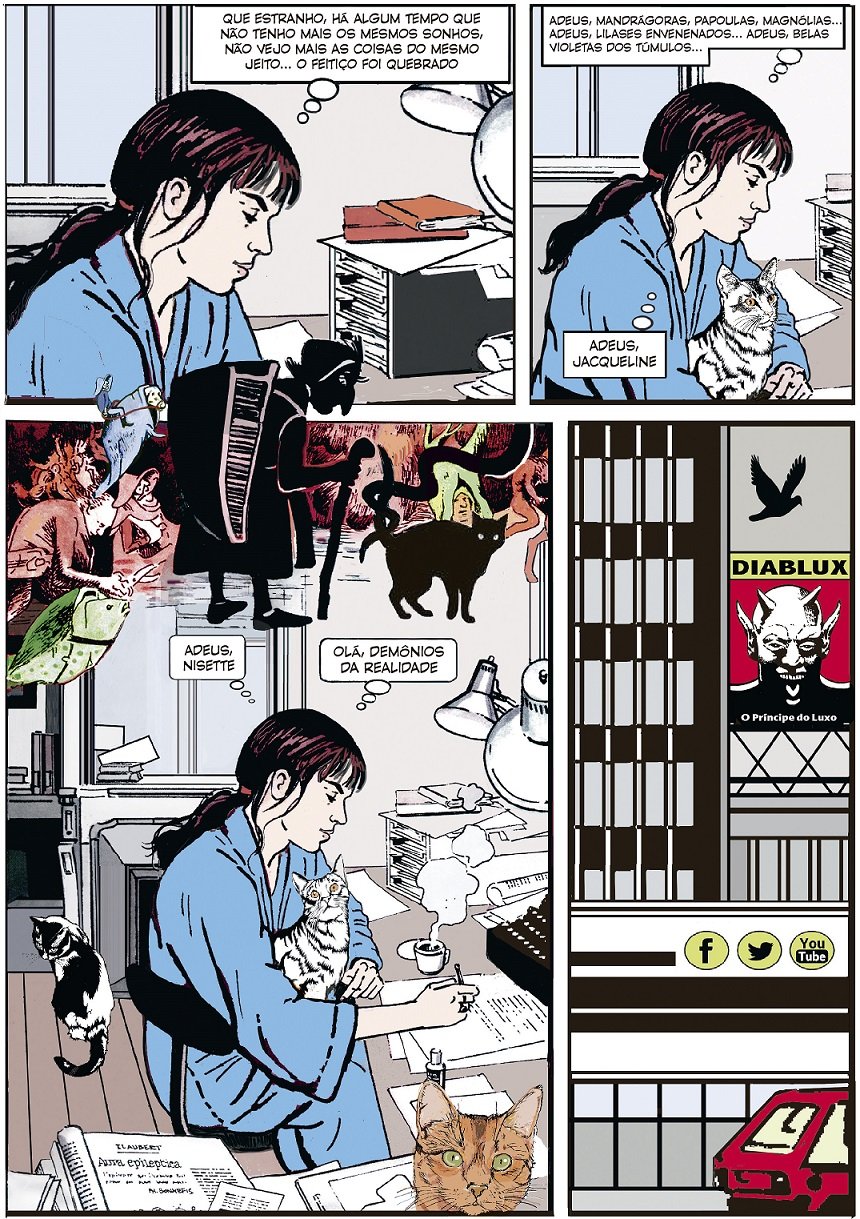

Nas histórias reunidas em Social Fiction, você aborda esses problemas através das distopias futuristas. Já em Bruxas, Minhas Irmãs, você acena a um imaginário medieval. Como o passado, o presente e o futuro se entrelaçam na sua obra?

Bom, eu divido minhas histórias em dois nichos... aliás, isso tudo tem uma forte relação com minhas origens na charge política. Muitas vezes, meu ponto de partida está no cotidiano, nas atualidades, nas manchetes dos jornais sensacionalistas. São ganchos para histórias que ganham ares distópicos, uma espécie de fermento para bizarrices do futuro. Essas notícias tornam-se assustadoras quando levadas às últimas consequências. Nos anos 90, por exemplo, um casal de namorados assassinou três policiais, e a direita francesa se utilizou disso como pretexto para implementar a Lei Pasqua. É uma lei xenófoba e liberticida, que instaurava a possibilidade de se prender os indivíduos com base na fisionomia deles, de se invadir residências sem mandado judicial, de se instalar câmeras por todos os lados... A partir de eventos como esses, desloco para um tempo futuro os fatos do noticiário, e assim chego a uma nova distopia. Aí está o meu lado paranoico...

Shelter: a distopia como prolongamento do noticiário. Divulgação – Comix Zone

E o outro lado?

Num trabalho como o Bruxas, eu me volto para o lugar das mulheres na sociedade, para a força do imaginário feminino neste mundo dominado por homens. O tema da dominação me preocupa muito. Sou apaixonada pelo ato da criação, mas as mulheres sempre encontram dificuldades para serem aceitas nesse meio. Estudei belas-artes nos anos 60, e na época todos os meus colegas homens se viam como futuros artistas; as mulheres, quase nunca. As alunas tinham receio de enlouquecer, de serem marginalizadas, caso seguissem carreira artística.

Como assim?

Existem muitos casos por aí. Basta ver o que aconteceu com Camille Claudel, a quem retrato numa história do livro. Porque nossa imaginação, nosso desejo, sempre foram considerados irracionais, perigosos. Os homens se mostram historicamente amedrontados pelo imaginário feminino, sobretudo quando ele se desdobra no campo das representações visuais. Temos várias mulheres romancistas, por exemplo... Isso já é socialmente aceito. Mas não temos tantas mulheres quadrinistas, pintoras, cineastas... Porque as imagens que produzimos acabam perturbando a ordem estabelecida. E a questão central de Bruxas é justamente essa: o imaginário feminino, nossa criatividade, e como dar vazão a ela.

A tragédia de Camille Claudel é retratada em Bruxas, Minhas Irmãs. Divulgação – Veneta

Mesmo nas histórias deste livro, percebe-se o germe da distopia. A tecnologia, aqui, está sempre associada a alguma forma de degradação. Ela surge nos monitores pelos quais os guardas vigiam mulheres condenadas à morte, no celular da enfermeira que espalha boatos durante a pandemia de covid-19, na onipresença das redes sociais, na publicidade deprimente que as grandes corporações disseminam pelo espaço urbano... Seriam esses os novos tentáculos do obscurantismo?

Achei muito interessante a sua leitura. Como já dizia Rabelais, ciência sem consciência é a ruína da alma. Numa sociedade falsamente democrática, os artefatos tecnológicos se tornam uma ferramenta horrorosa de opressão. E quando nós, cidadãos, não temos controle sobre a tecnologia que nos cerca, então nos tornamos ratos de laboratório a serviço do fascismo. É uma tendência gritante da sociedade atual. Na França, por exemplo, somos governados por Emmanuel Macron, um banqueiro eleito com apoio dos bilionários e suas mídias sociais... A democracia está realmente em perigo, aqui e lá.

Facebook, Twitter e YouTube: os novos tentáculos do obscurantismo. Divulgação – Veneta