A máscara e a tolice fundamental da HQ (e do filme) de super-herói

/

por Lima Neto

Muitas vezes, quando escuto algum comentário em uma roda de amigos sobre como seria bom se o ser humano tivesse super poderes, eu costumo responder com o mesmo comentário impaciente: “Ia ser a extinção”. Diante do silêncio que se segue, eu emendo: “Temos um exemplo fácil. Nós usamos todos os dias uma armadura de metal que aumenta nossa velocidade a níveis inacreditáveis; que nos permite nos proteger de alguns elementos; enxergar no escuro e outras vantagens que podemos classificar como super poder, pelo menos dentro do parâmetro de um Homem de Ferro. Mas junto com esse poder, temos também o dado trágico de 6 mortes por hora causados pelo trânsito, somente no Brasil em 2016”. Ok, os dados foram pesquisados para este artigo e computados pelo DATASUS em levantamento realizado este ano.

Carros e super-poderes

Mas não estou aqui pra falar sobre trânsito, mas sim sobre essa relação nebulosa entre a ficção “super-heroística” e a realidade. Com a onipresença dos super-heróis nos cinemas, essa relação se tornou mais difusa ainda. Quem lê gibi há muito tempo sabe que, nos quadrinhos de indústria, sempre há uma tendência de aproximação ou afastamento do real. Essa relação chega mesmo a moldar uma identidade para as editoras. O drama mais cotidiano das identidades civis dos personagens da Marvel encontram uma resposta do público que é diferente da relação de “deuses na Terra” que costuma a dar o tom da editora DC. Mas em determinados períodos o realismo fica mais patente em ambas editoras, como é claro nos anos 80 e o boom dos quadrinhos de temática adulta.

Esse flerte criativo ganha tons mais sombrios quando se insere o cinema nessa conta. E a DC saiu perdendo nesse quesito, trocando o fascínio mítico de seus personagens por um realismo dark superficial e sem alma. Super-herói é fantasia.

É sonho de poder e ação. Como todo sonho, pode servir de complemento ou duplo pro real, mas quando se aproxima demais da realidade, a fantasia começa a rachar e o que tem por baixo pode ser bem desagradável. Se o imaginário do automóvel parecer muito mundano, podemos partir de um item de significado arquetípico no mundo, que na cultura pop em geral vai ser alimento de infinitas narrativas, mas que vai assumir um papel definidor nas narrativas industriais: a máscara.

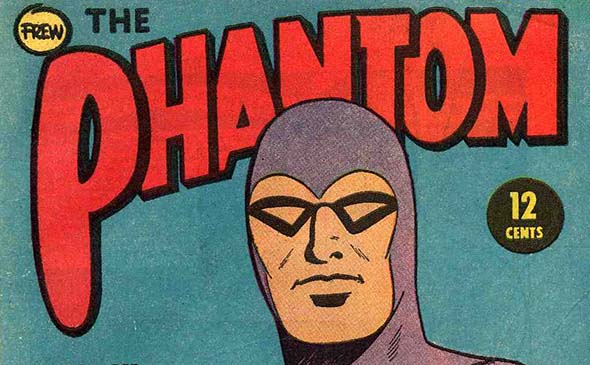

Sem querer academizar, mas apenas ancorando um pouco, concordarmos com o pesquisador Thierry Groensteen e sua descrição da trajetória de mudança dos temas dos gibis durante o final do sec. XIX e decorrer do séc. XX. Se formos para 7 de Fevereiro de 1936 e presenciarmos o lançamento do Fantasma, o primeiro herói mascarado dos quadrinhos, encontraremos uma HQ que se tornou um marco de popularidade e que inaugurou uma categoria dentro do gênero das “histórias de viagem” – o primeiro dos três gêneros fundadores identificados por Groensteen, sendo “fantasia” e “tolice” os outros dois. O tema do deslocamento para lugares longe do alcance dos olhos era a principal fantasia descrita por proto-quadrinistas como Rodolphe Töpffer.

A frustração de não alcançar o destino, somada à descrição visual livre que o desenho permite, transportou o tema naturalmente para o sonho. Sonho que tem sua selvageria anárquica abrandada na noção de fantasia, que vira terreno para o desenvolvimento da ficção-científica a partir dessa mistura entre viagem e fantástico. A tolice vai ser herança da caricatura e da charge e vai ser complemento quase paralelo aos gêneros de fantasia e viagem. Vai ser juntando o herói viajante, que até os anos 30 era um fora da lei, com a moralidade do herói das tramas policiais e um visual chamativo que pega emprestado das pinturas de guerra tanto quanto dos ambientes excêntricos da vida urbana das metrópoles do séc. XX. Neste ambiente encontraremos o Espírito-Que-Anda e sua máscara.

Depois do Fantasma vieram vários. E antes dele vários mascarados já existiam nas mais diversas formas narrativas e cumprindo os mais variados papéis. Mas no final do séc. XIX e início do séc. XX, a máscara tinha um papel bem claro: impedir a identificação de um criminoso pelos meios legais oficiais, meios estes que contavam com uma ferramenta que revolucionou o processo investigativo: a fotografia. No herói e, posteriormente, no super-herói, a máscara tem uma função que remete à sua origem de “perturbador da lei” como presente na narrativa de viagem, verdadeiro “anti-herói” como defende Groensteen: o criminoso. Esse arquétipo do criminoso é a contraparte do arquétipo do detetive policial, que encontra no Dupin de Poe seu personagem de estreia. O criminoso vai ser aquele que conhece e usa as falhas do complexo sistema urbano nascente com as metrópoles para viver. Na narrativa de viagem, essa mobilidade (ou moralidade) alternativa vai garantir a transição de vilão para o anti-herói que enfrenta o desconhecido com uma artimanha não-civilizada. Anti-herói porque na máscara do Fantasma também está presente a moralidade afiada do detetive que quer proteger o status quo e reestabelecer a ordem.

É essa origem anti-heróica, dos Zorros e Sombras, Lokis e Dionísios, que identifica a máscara como um ato criminoso, não passível de redenção - nem se for o caso de proteger os entes queridos, principal justificativa para os mascarados nos gibis. Protege-se a identidade para não pagar o preço, não sofrer a retaliação, de assumir a responsabilidade pelo erro cometido. O Fantasma jura vingar a família massacrada em um ataque pirata. Protege sua identidade para escapar da responsabilidade moral, e principalmente jurídica, de agir em vingança. No caso dos super-heróis, a identidade disfarçada é uma contravenção que facilita o trabalho evitando que as vidas dos parentes, amigos e amantes se tornem alvo de algum criminoso que quer cobrar respostas pelo responsável por frustrar seus planos (cuidadosamente engendrados a partir de um código moral pessoal muito mais antagônico ao status quo, pelo menos mais antagônico que usar uma máscara, diria um super-herói). Resumindo, um jeito nobre e heroico de abrir mão de uma responsabilidade.

Mas a máscara do herói só vai perder sua ambiguidade quando nos aproximamos da realidade. Ou melhor, ao nos aproximarmos da realidade social como experimentada em boa parte do séc. XX – uma narrativa moral técnico-cientificista marcada pela análise, o corte que isola as partes buscando compreender o todo. Foi um estatístico da polícia francesa, chamado Alphonse Bertillon, que notoriamente desenvolveu a primeira sistematização da análise fotográfica forense. Betillon dividiu a representação do corpo criminoso em partes que eram comparadas entre si e divididas em categorias, gerando um arquivo de identificação de criminosos que não se baseava mais no indivíduo, mas em um traço identificador. É nessa lógica que a máscara entra em cena. A ideia de que cobrir um traço identificador é o suficiente para sumir com o indivíduo procurado. Antes dessa sistematização, a fotografia forense se limitava ao registro individual de cada criminoso no momento do flagrante, gerando toda espécie de careta por parte do afrontador como estratégia de impedir a identificação. Podemos identificar o Coringa e seu sorriso distorcido como um elo perdido entre os momentos citados da foto policial. É o traço particular que é também distorção imagética congelada, que ao mesmo tempo identifica e foge a identificação. A máscara que revela.

O herói, então, vai ser identificado pelo seu crime menor. Essa identificação pelo erro vai permitir transitar pelo sistema moral e decidir, dentre todos os envolvidos em uma narrativa, qual tem o pior crime e como aplicá-lo à justiça. É essa onisciência que justifica o erro cometido pelo mascarado e que pode ser considerado, de fato, um super-poder. Uma ação fantástica e divina que não pode ser replicada pelos mortais. O Fantasma, em suas histórias, sempre age certo. A versão nascente dos super-heróis traz esse “poder” moral amarrado a um misto de conto policial e a narrativa de viagem (na forma como era mais consumida nos anos 30, a ficção científica). Essa certeza do certo é ao mesmo tempo o núcleo infantil, tolo, do super-herói desse período. Quando falo de núcleo infantil, de infantilidade, não falo de maneira pejorativa. Mas me refiro à infância como potência anárquica, fora-da-lei. Aquela infância abissal e constituinte da identidade adulta. É a tolice como confronto à razão. O Tolo místico que não deixa nem um abismo interferir em seu transitar. É movimento puro, trânsito livre pelas frestas do mundo civilizado, mas paradoxalmente atrelado a alguma forma de justiça e manutenção da lei.

Como o super poder da armadura do Homem de Ferro, esta habilidade de saber o que é certo não consegue trazer alento algum ao ser humano, caso existisse no mundo real. A própria concepção de uma comparação dessas resvala no humor ridículo da tolice, o gênero inicial que é reflexo invertido do herói narrativo. “Ridículo um homem usar uma cueca por cima das calças”, essa é a pitada de ridículo que equilibra o ato de se esquivar da responsabilidade do ato justiceiro. É o humor cinematográfico que, quando bem colocado, reforça a presença do herói na história que está sendo mostrada, por mais irreais que sejam as imagens mostradas. A tolice fundamental retira o super herói da dimensão analítica do real ao lembrar de sua origem vestigial como sátira. Retire a tolice, e o peso da realidade esmaga o que sobrar. Um exemplo do que aconteceria se um super-herói que sabe o que é certo existisse no mundo real é o fenômeno das milícias denominadas “Liga da Justiça”.

Entre 2006 e 2016, dois grupos “paramilitares” denominados “Liga da Justiça” atuaram em estados distintos: Rio de Janeiro e Mato Grosso. A ligação entre os grupos? Apenas a certeza de estar fazendo o certo, e de que o resultado justifica o crime de chacina. O mais notório deles, que atuou entre 2006 e 2010, agia na cidade do Rio de Janeiro e vizinhanças, liderados por Adelmar do Santos e Ricardo Teixeira, respectivamente chamados de Batman e Robin. Esse vigilantismo reacionário e suas implicações morais e sociais foram um tema carro-chefe dos quadrinhos dos anos 80, especialmente no trabalho de Frank Miller, que dava forma particular a um sentimento geral de insegurança no período. Insegurança ao mesmo tempo fantástica (com o pesadelo atômico) e policial (com metrópoles abarrotadas e à beira de um colapso social).

Como os heróis citados, ambas as milícias atuavam com um elemento em comum: a máscara. Difícil imaginar, antes da popularidade dos filmes de super-heróis, que estes personagens serviriam de inspiração para ações tão reais. Hoje em dia a internet e as mídias sociais são o meio de divulgação de cada vez mais narrativas reais de ações extremas geradas pela certeza equivocada do que é certo. Entretanto, a máscara vem ficando em segundo lugar, como pode ser ver nas produções de Hollywood que não conseguem se livrar do vício no “star system”, ou sendo substituída pelo baile mascarado mundial que é a internet. Não cabe a este texto elaborar esta questão.

Para usar, então, o poder de estar certo, é preciso arcar com as consequências (o personagem Justiceiro é um exemplo dessa atitude), ou esquivar-se da responsabilidade usando o artifício da máscara (ação que só obtém êxito quando ciente da tolice envolvida). Sem a tolice, sem o lúdico e o e o faz-de-conta juvenil que é fundador do gênero, a bênção da onisciência vira arrogância insensível na história de super-herói. O realismo pode, sim, gerar boas histórias do gênero. Existem vários gibis que conseguem esse êxito. Mas o sucesso dessas HQs se dá graças à herança já secular da “contação de histórias” em quadrinhos. Algo que dificilmente o cinema de super-herói, como meio essencialmente ligado a um mercado quase infinitesimalmente mais caro que o de HQs, vai ter o luxo de desenvolver. E muito provavelmente nem vai precisar desenvolver.

Carros e super-poderes (2)