Quem debuta por aqui hoje é, com enorme satisfação (nossa), o Thomaz Simões, professor de História da Arte, altamente qualificado, e que mesmo assim escreveu a mais surpreendente crônica sobre os quadrinhos... E ele se apresenta:

Hoje professor, foi graças aos quadrinhos que acabei tomando gosto por desenho e leitura. Me formei arquiteto, fiz mestrado em História da Cultura, em breve começo um doutorado em Antropologia Social... Um dia, em algum lugar, me encontro (espero que tenha quadrinhos por lá).

por Thomaz Simões

“Romance gráfico”?... Fico na

dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei

não” ou “putz!”...

“Romance gráfico”?... Fico na

dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei

não” ou “putz!”...

Sei que deveria ficar feliz com

esse reconhecimento dos quadrinhos como Arte, mas... sei não. É que no fundo não

ligo. Isso vem lá da minha adolescência e, por isso mesmo, é digno de nota:

perdido, “sem pai nem mãe” no tiroteio da fase, consumia, colecionava, quilos

de “gibis” sem peso na consciência de estar sendo infantil...

Certa vez, para a incredulidade do

meu pai, pedi que enviasse uma carta com “perguntas ao editor”, dúvidas sobre

detalhes quase insignificantes detectados no meio das histórias (vinham muitas

vezes de notas de rodapé – marcadas com asterisco – com referências a números

ou personagens antigos), resumindo: qualquer sombra de cultura quadrinística

que me faltasse eu ia atrás.

Pleno sol de subúrbio carioca, lá

ia eu me embrenhar em sebos, quero dizer, bancas velhas e falidas (que, para

mim, desempenhavam a mais nobre das funções sociais) procurando os números

perdidos. Demolidores de Miller e Mazzucchelli, Ligas da Justiça de

Giffen-DeMatteis-Maguire (depois Hughes), Justiceiros de Potts e Lee... Bons

tempos.

Pois bem, plena adolescência... de

onde vinha toda essa segurança? (Olha que eu era dos mais tímidos, daqueles que

dava graças a Deus por ter alguns poucos amigos que aceitavam, ou não

percebiam, minhas esquisitices.) A resposta só deve surpreender a quem não é do

meio: ora, vinha dos próprios quadrinhos! Eles valiam a pena. Eram a melhor

coisa que havia.

Meus heróis, vejam bem, não eram

exatamente os personagens a ou b, mas os personagens a ou b

escritos e desenhados por x e y. Eram sensacionais. (Imaginem minha

satisfação quando, tempos depois, encontrei uma história do Ken Parker em que

aparecem Berardi e Milazzo. Simplesmente genial.)

Vamos colocar as coisas nos

seguintes termos: se havia muitos que ridicularizavam os quadrinhos, o problema

para mim não era o que eles achavam dos quadrinhos, e sim o que os quadrinhos

achariam deles. Aqui retomo meu ponto inicial: “Romance gráfico”? Putz!

No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos

esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para

olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de

qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.

Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de

reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência

esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,

anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.

No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos

esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para

olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de

qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.

Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de

reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência

esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,

anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.

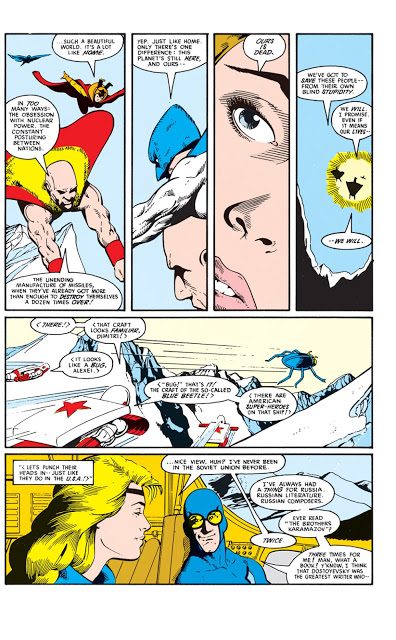

E para quem costuma opor

quadrinhos à “alta cultura”, deixo aqui o registro de uma aventura da LJA na Rússia

(antiga União Soviética...): Sobrevoando aquelas paisagens brancas sem fim,

rumo ao combate contra um trio de extraterrestres (que, pacifisticamente,

queria salvar a Terra das armas atômicas), o sátiro Besouro Azul comenta com

Canário Negro:

– Já leu Os Irmãos Karamázov?

– Duas vezes.

– Eu três... BOOM! (A

nave é interceptada.)

Nem preciso dizer que só depois

disso me interessei por Dostoiévski.