Rolê aleatório em Angoulême e um poema para a estátua de Corto Maltese

/por Ciro I. Marcondes

1 – Uma anedota

Vou começar com uma anedota. Há em Angoulême uma brasserie muito genérica, porém muito apropriada para almoços rápidos e pausas para descer uma cerveja, chamada L’Atelier, que fica instalada muito próxima da prefeitura. Esta, por sinal, está por sua vez instalada em um magnífico castelo do século 19 (o Hôtel de Ville) que, no caso do Festival, abriga também uma luxuosa sala de imprensa auspiciosamente observada por uma foto de Emmanuel Macron que não sabe se despojada, batida no momento errado ou simplesmente reveladora do charme sem sal (um inquietante paradoxo) do presidente francês.

Na sala de imprensa: sob os auspícios de Emmanuel Macron.

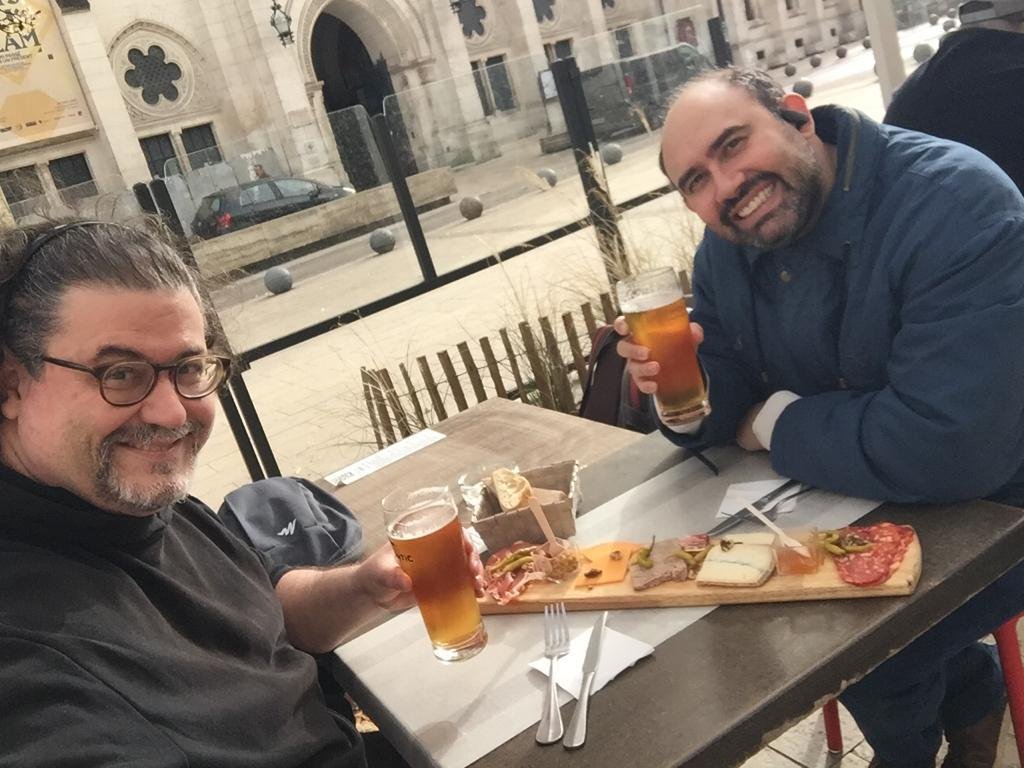

Como esse castelo da prefeitura é o marco zero da cidade para o Festival, fomos algumas vezes, eu e Bruno Porto, beber um chope de uma bastante indistinguível cerveja pale ale Kronenbourg 1664 (a popular seize) comendo queijos e frios, como é de praxe na França. Pranchas e pranchas de queijos e frios. Foi numa dessas que, em um não muito comum dia de sol nesse início de primavera, estávamos justamente matando tempo depois de um corre-corre final para achar algum original interessante no Espace Para-BD (vai uma página de Blake e Mortimer ilustrada pelo Edgar P. Jacobs custando 119 euros aí?), quando ocorreu uma dessas aglutinações que parecem típicas do Festival de Angoulême, e que dão o tom do que foram essas manhãs, tardes e noites de cobertura.

Vai um original de Edgar P. Jacobs aí?

Bebíamos lá eu, Bruno Porto e dois amigos espanhóis (o editor Òscar Buenafuente, da Gigamesh, e o artista Albert Monteys) quando de repente, sem que tivéssemos percebido direito, nossa mesa tinha dobrado de tamanho, e estávamos conversando (num espanhol cruzado e maluco) com uma galera que havia simplesmente se agregado, liderados por um cara (possivelmente no final dos seus 50) invocado e falastrão – que logo descobrimos ser uma espécie de quadrinista de vanguarda, suposto amigo de Jodorowsky.

O jeito intrusivo, mas ao mesmo tempo engraçado, insano e simpático (ao seu modo, e durante uns 40 minutos) desse sujeito ficou na minha mente. Professor universitário, elaborou rapidamente sobre Lacan e Jung como estradas distintas de leitura da realidade (a partir de suas radicalmente diferentes concepções sobre “o simbólico”), ao mesmo tempo em que tentava convidar qualquer mulher que passasse por nós para se juntar à conversa na mesa. Uma mistura de inconveniência e abrasiva fome de comunicar e expressar.

Bruno e Ciro na primeira cerva n’O Atelier. Sem fotos do personagem da anedota, no entanto.

No final das contas, fiquei dando corda pra esse cara, cuja arte (descrita pelo próprio como algo que oblitera o sentido) até parecia interessante, ao mesmo tempo em que ele seguia levantando informações pitorescas: que era asperger como Chris Ware (?); que era uma pessoa multinacional e falava uns 10 idiomas; que havia tentado ser gigolô nos anos 80 (“grana boa e prazer fácil”), mas que desistira porque o combustível para manter essa atividade na época era a cocaína (o que me pareceu uma contradição).

Enfim, embriagadas conversas paralelas com esse sujeito gênio ou louco (possivelmente as duas coisas), no átimo de um vento ainda invernal, iluminado por raios de sol ainda tímidos, mas que trouxeram alegria a estes dias agitados (também agitados por uma guerra em curso, que aparecia cada vez mais como personagem subjacente a cada hora que se passava). A coisa se dissipou tão rápido quanto se formou, num movimento comum de rearranjos e papos fugazes com gente excêntrica/interessante. Levantamos e vazamos, quase sem dizer tchau, sem registro fotográfico. Bem-vindos a Angoulême 2022.

O Hotêl de Ville, sob a luz do luar.

2 – Rolê aleatório

Confesso que gostaria de criar aqui uma narrativa de loucuras, “medo e delírio” em Angoulême, longa jornada ao abismo do “off of off of off”, mas eu estaria inventando coisas. Se, por um lado, eu de fato vivi uma espécie de pesadelo “post-horror” num Airbnb habitado por franceses decrépitos e histéricos (de madrugada), isso já foi explicado em nosso episódio do Lasercast sobre os bastidores. Além do mais, o resto foi mais telúrico e encantador, e uma cobertura completíssima, em 12 episódios em vídeo, foi realizada pela Raio Laser junto ao canal Eurocomics, com todas as principais exposições, mais entrevistas, resenhas e comentários emocionantes ao presenciarmos o Fauve D’Or de Marcello Quintanilha in loco. Se sobrou alguma coisa, Bruno Porto fez questão de organizar e relatar como elegante mensageiro medieval em seu próprio texto de cobertura. Até mesmo uma visão ensaística de Angoulême 2022 em vídeo está reservada para o canal Quadrinhos na Sarjeta.

Sobrou então a fuleiragem e a divagação à deriva. Eu não gostaria de repetir aqui o que está nas outras partes da cobertura porque, afinal, isso aqui é uma narrativa transmídia. Valeria comentar um show de uma bandinha sonic-youthesca para franceses magrelos de camisa de flanela? Talvez, ou quem sabe os tipos engraçados, bêbados, punks, antifas e até mães de família observando (às vezes horrorizados) a exposição erótica que havia nas paredes do famoso Bar des Archés, reduto (apertadíssimo, íngreme, com uma escada minúscula que leva a um primeiro andar totalmente not friendly para pessoas altas) da população mais boêmia e rock and roll da cidade.

Valeria certamente um comentário mais alongado sobre o espaço “Off-Of-Off”, destinado aos quadrinistas mais independentes e underground, com exposições provocativas, às vezes meio dementes. Tinha um simpático jardim meio secreto onde a molecada ficava lá tomando cerveja e fumando uns cigarettes. Foi lá que travei contato com certa coleção erótica “BD Cul”, com quadrinhos estranhíssimos, que vão do estilo “desenho feio”, aos furries, a revisitas à tradição Métal Hurlant como pornografia cósmica provocada por ervas do poder. Tudo muito frito e, digamos, “impraticável” do ponto de vista do onanismo. Acabei saindo de lá com um exemplar de La Décharge Mentale, um ultrajante quadrinho pornô de Bastien Vivès (que tava dando palestra bem ao lado) sobre incesto e coisas afins (tsc tsc).

Off of Off!

O “ultrajante” catálogo da BD Cul.

3 – Uma coisa séria: o grande Shigeru Mizuki

Dizendo, porém, agora o oposto do que disse antes, eu gostaria também de me concentrar aqui em ao menos um espaço mais “convencional” de Angoulême 2022, o que me obriga a dar a este texto um trato mais sério. Falo da exposição “Shigeru Mizuki – Contes de Une Vie Fantastique”, que elegi, digamos, como a melhor que vi no Festival por algumas razões:

· * A exposição, assim como a de Goscinny, estava instalada no Musée d’Angoulême (não confundir com o Musée de la Bande Dessinée, a ver mais adiante). Este museu fica na catedral da cidade, e é daqueles compêndios pseudocompletistas que coletam coisas que vão de ossos de dinossauro, a dezenas de armas medievais, a pinturas de Canaletto e Van Dyck. Um deleite para essas pessoas defasadas no tempo e sempre vistas de maneira suspeita, que são os fãs de museus. Íamos passando por estes agrupamentos interessantíssimos de objetos, da Oceania às Américas, até chegarmos às exposições recheadas de quadrinhos imprescindíveis, originais de Morris e Uderzo, além do mergulho muito próprio na história do mangá. A catedral em si era um templo de entrada para as névoas de histórias fantásticas que nos aguardavam.

Expo sobre Goscinny dentro da Catedral.

Um original de Morris (Lucky Luke).

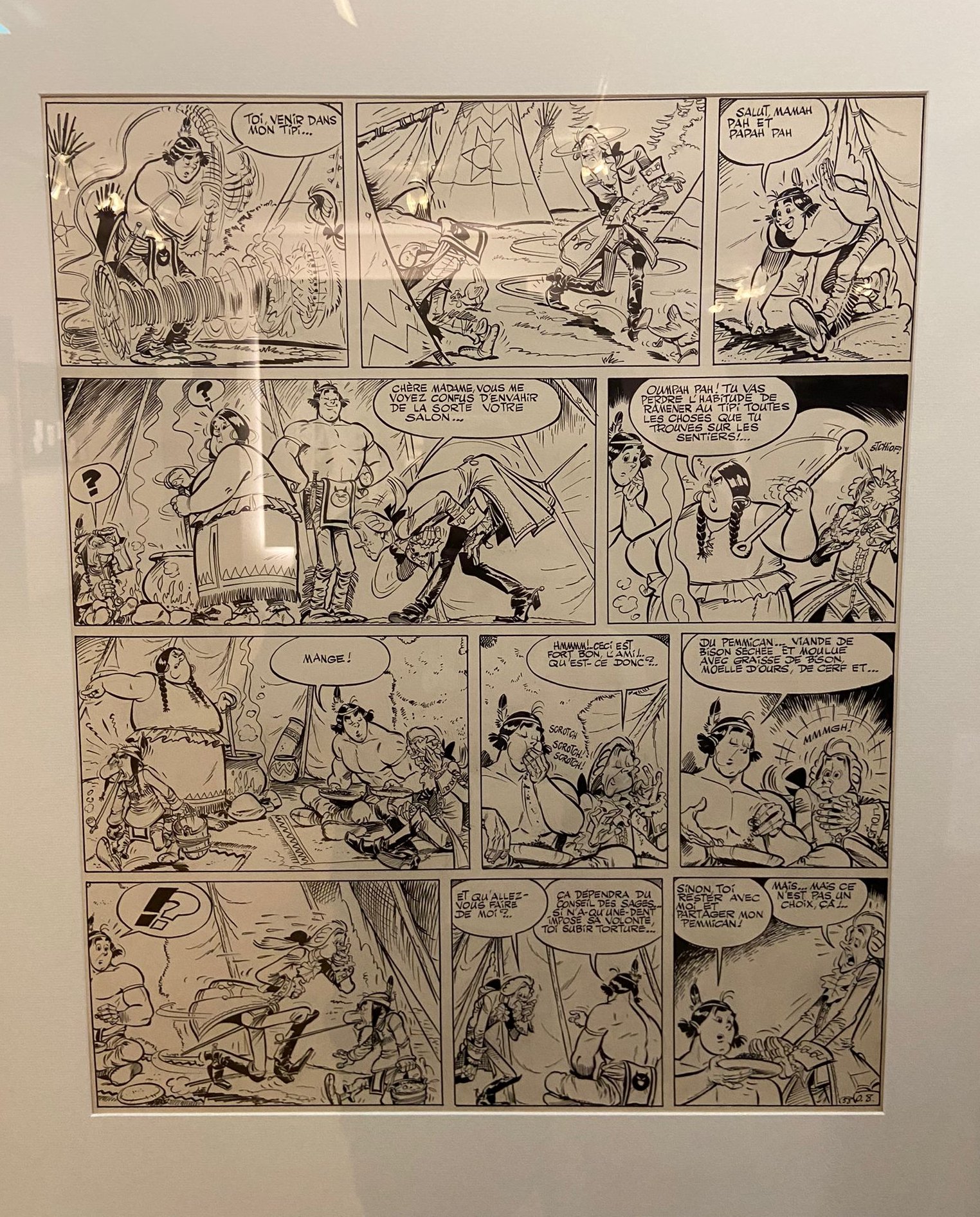

Um original de Uderzo (Umpa-Pá).

· * Este mergulho se mostrou até um tanto violento (para uma psiquê fragilizada) quando entramos na exposição de Shigeru Mizuki. A trajetória deste mangaká idolatrado hoje na França, mas subestimado durante décadas em seu próprio país, revelava muito a respeito de como a história pessoal de um artista delineia respostas sobre a história de uma nação, ou mesmo de uma forma de arte. Assim como no caso de Goscinny, conhecer os meandros da vida pessoal de Mizuki nos leva a preencher linhas e olhar para pontos cegos da importância do mangá no mundo, e sua inevitável influência sobre a cultura global atualmente. Afinal, Mizuki conheceu a violência da Segunda Guerra Mundial. Conheceu o enlouquecimento nas selvas da Papua Nova Guiné, onde viu seus amigos serem executados em combate, e onde desobedeceu a uma ordem de suicídio por parte de seus superiores. Mizuki delirou com a malária e perdeu o braço esquerdo, com que desenhava, numa explosão, tendo que reaprender o ofício com o direito depois. Estas experiências transformaram sua vida de tal forma que ele precisou assumir um comportamento um tanto quanto esquivo, adotando um nome de trabalho (nasceu como Shigeru Mura) para toda a vida. Seus quadrinhos vieram a resultar em formas absurdas e erráticas, reflexo de sua eterna desconfiança em sua própria identidade. Como ele afirma no catálogo da exposição: “Em minha infância, a maioria das pessoas me considerava um idiota. Cheguei até mesmo a me considerar um idiota também. Mas, olhando para trás, eu vejo as coisas de forma diferente. Na verdade, ninguém havia ainda detectado o grande personagem que adormecia em mim.”

Um ainda jovem Shigeru Mizuki.

Visita guiada com o curador Xavier Guilbert.

· * Vimos a exposição sem o público, com direito à visita guiada para a imprensa conduzida pelo curador, Xavier Guilbert. Com isso detalhes invisíveis se descortinavam, como sua paixão primeira pelas belas artes (e não pelo mangá), suas ilustrações de infância de aspecto impressionista, ou as fascinantes únicas páginas restantes, dentre as milhares que ilustrou (entre 1951 e 1957), para os teatros de papel kamishibai, tão importantes para a história das publicações japonesas. Elas sobraram porque foram recusadas, já que as páginas aceitas eram vendidas logo em seguida, ou destruídas para reciclagem. Outras relações interessantes emergiam: seu hábito de guardar páginas de desde antes da guerra, e reproduzi-las 40 anos depois em novos quadrinhos. Ou a tão comentada influência dos filmes e gibis americanos de compleição noir, aqui demonstrada com inegável maestria no uso de luz e sombra. Uma das pérolas da exposição é a série de ilustrações que ele realizou sobre templos e cerimônias religiosas no Japão quando de sua quase interrupção na produção de mangás, nos anos 1970. São painéis ricamente elaborados com sentimento genuíno pelo transcendente, como se fosse uma mistura de ukyio-e com o artista gráfico holandês M.C. Escher.

Folhas de kamishibai por Mizuki.

Da série sobre templos e cerimônias religiosas realizada para a revista Gekkan Taiyo.

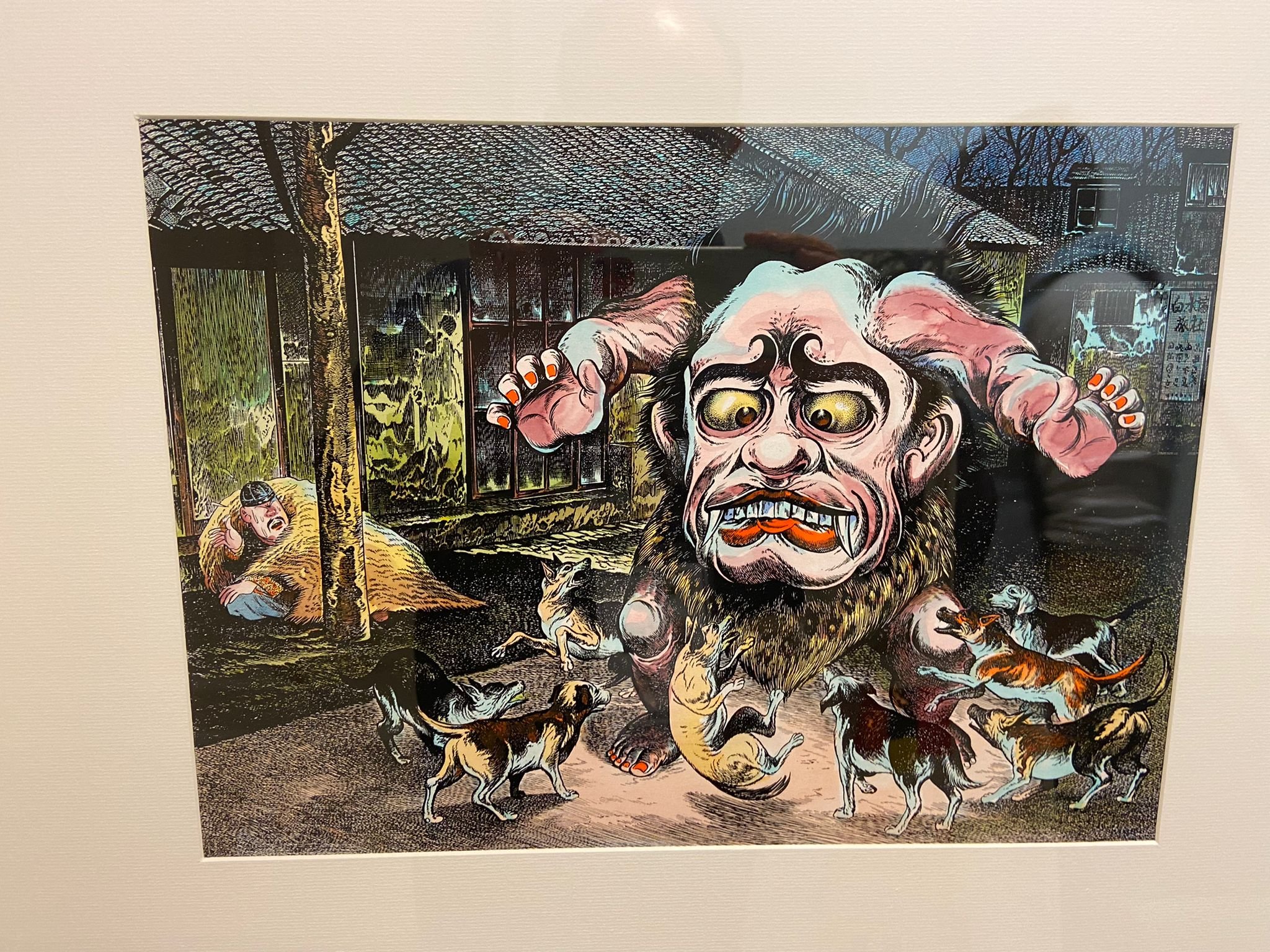

· * A exposição finalizava em um corredor extenso com paredes repletas de ilustrações de absurdo trato gráfico, revelando seu mais amadurecido momento, realizadas entre os anos 1980 e 1990, para publicações diversas, como histórias ilustradas, dicionários e enciclopédias de yokai. Este é o nome pelo qual são conhecidos espíritos, seres míticos e folclóricos japoneses que estariam, digamos, em processo de “secularização” desde a era Meiji, mas que Mizuki ajudou a reintroduzir em grande escala na cultura de seu país, especialmente a partir de seu mais famoso personagem, Kitaro. A relação de Mizuki com os yokai não era simplesmente prosaica ou anedótica: ele acreditava neles, e os vivia espiritualmente. A exposição tinha também esta função de nos integrar ao interior memorialístico e inventivo do artista. É como atesta mais essa declaração presente no catálogo da exposição: “Eu encontrei os yokai muitas vezes, mas os vi em apenas uma ou duas ocasiões. No resto do tempo, os percebi com meus outros sentidos. Mas eu acho que os carrego. Logo vou acabar atingindo a minha meta.” Em 2007, Mizuki ganha o prêmio de Melhor Álbum em Angoulême por Nonnonba, e isso abre portas para que viesse a ser venerado no país. Falecido em 2015, ele teria completado 100 anos em 2022, e a exposição foi um belo testemunho de sua memória inigualável. Uma memória cuja indistinguibilidade da fantasia a tornam arte perene, de influência difusa e crescente.

Um original de Kitaro.

Das fabulosas ilustrações no corredor dos yokai (1).

Das fabulosas ilustrações no corredor dos yokai (2).

4 – Encontrar seu criador no museu

Em um desses dias de cobertura, enquanto Bruno Porto corria para dar uma sacada numa exposição paralela sobre animação e histórias em quadrinhos (tão xexelenta, na real, que nem entrou na nossa cobertura), eu fui “largado” no meio do Musée de la Bande Dessinée, que se situa num charmoso antigo complexo de fábricas à beira do rio Charente. Uma ponte com uma altiva estátua de Corto Maltese (voltaremos a ela) separa as duas zonas da chamada Cité de la BD, que na verdade é um grande conjunto de construções atravessado pelo rio. De um lado, a Cité Internationale de la Bande Dessinée e de l’Image propriamente dita, um prédio pós-moderno e envidraçado, interessante a seu modo. Do outro, as velhas fábricas de papel que abrigam o museu com sua enorme coleção de originais e objetos ligados à cultura dos quadrinhos. O acervo muda de arranjo a cada três meses, de modo a estimular as pessoas a retornarem de tempos em tempos. Não fazia, portanto, parte do Festival, mas é uma parada obrigatória aos neófitos em Angoulême (meu caso). Eu tinha que me virar com uma horinha e meia para desbravar aquele tesouro. De resto, tínhamos uma agenda de cobertura a cumprir.

Foto panorâmica mostrando o aspecto serpenteado do Musée de la Bande Dessinée.

Largado lá, precisei fazer um cálculo muito preciso. O Museu tem forma sinuosa, helicoidal, de maneira que percorremos um grande espaço aberto sem paredes e investigamos a história dos quadrinhos enfileirada num sentido que pode ser seguido numa ordem cronológica, ou não. Os pontos de contato dessa cobra sinuosa que era o mostruário envidraçado com aquelas relíquias às vezes poderiam fazer curvas e voltas, de maneira que a origem da Fluide Glacial poderia encontrar um original de Hal Foster, que por sua vez poderia entrar em contato com um gibi de época da EC Comics, e por aí vai.

Um original de Hal Foster.

Sim, estava tudo lá, conforme aprendemos em manuais com a historiografia clássica dos quadrinhos: pulps, jornais, super-heróis, Spirit, MAD, Zap Comix, etc. Do lado franco-belga, tudo devidamente tracejado: Tintim, Pilote, Charlie Hebdo, Métal Hurlant, entre muitas outras coisas. Centenas de revistas e jornais publicados em suas épocas, muitos “número 1”, além de páginas originais de gente do calibre de Hugo Pratt, Moebius, Will Eisner, Crumb. Bonito de se ver. Porém eu precisava fazer um cálculo. Rolava de fazer um passeio panorâmico pelo Museu, mas a que exatamente, dentro daquela fartura toda, eu poderia dar devida atenção?

Um original de Will Eisner (Spirit).

Um original de Jean Giraud (Blueberry).

Nem todos sabem, mas sou pesquisador na área de cinema. Minha tese de doutorado diz respeito, digamos, a uma relação fenomenológica entre o espectador e a maneira como o cinema silencioso (antigo “cinema mudo”) afeta sua percepção, considerando seu silêncio como uma forma poética de comunicação. Este objeto de estudo espinhoso e de viés filosófico tem uma implicação muito prática: pesquisar a historiografia dos primórdios do cinema, seu percurso material (como dispositivo), além do nascimento de sua linguagem e formas de narrar. Vocês devem imaginar que, quando precisei juntar as duas paixões numa nova pesquisa para um pós-doutorado, fui direto no mesmo período em relação aos quadrinhos (guardadas todas as não insignificantes diferenças entre os meios), buscando compreender como a cultura de charges e tiras de jornal influenciou este nascimento e crescimento da arte dos filmes.

O primeiro segmento da “cobra”, portanto, foi meu corte. Guardei o tempo que tinha no bolso para passear entre aquelas folhas de jornal velhas, objetos arcaicos e originais em estado de decomposição para ver se algo ali acionava algum alarme interno em mim e naquilo que tem sido minha obsessão há algum tortuoso tempo. Ali eu vi, por exemplo, uma impressão original em xilogravura da famosa versão anônima em “quadrinhos” de Riquet a la Houppe (um conto de fadas de Charles Parrault), feita como “imagem de Épinal” em 1842. Era a moda, na Europa dos séculos 18 e 19, a coleção de gravuras impressas neste tipo de estabelecimento. Mas não foi só. Ali estava também o próprio molde de madeira, belíssimo em sua imperfeição e fraturas, anunciando o elo entre o mundo de charges, caricaturas e “picture stories” destas gravuras com aquilo que viríamos a conhecer posteriormente como histórias em quadrinhos .

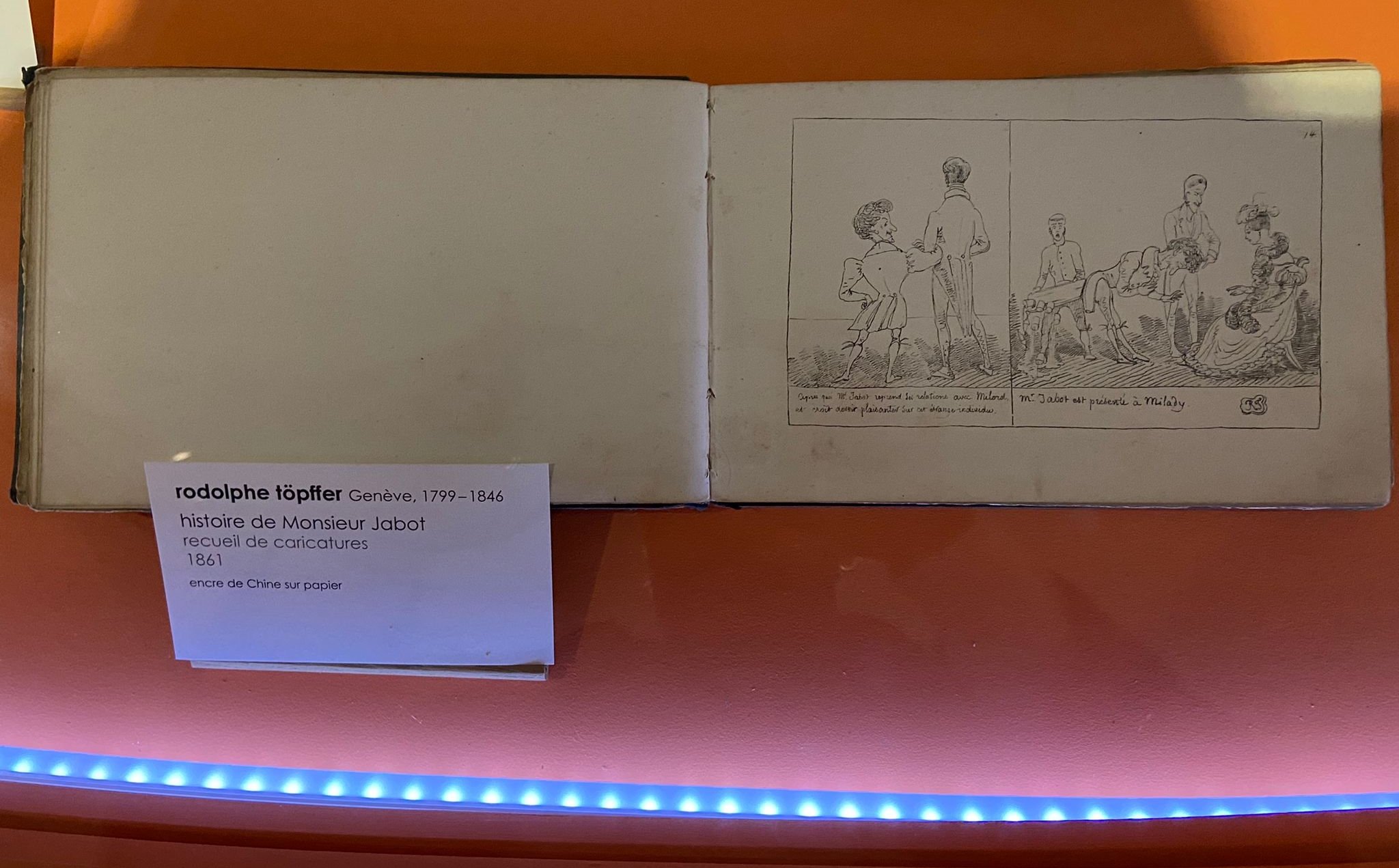

Ali eu vi um livro impresso de uma das primeiras levas de publicações (1861) de ninguém menos que Rodolphe Töpffer – a hilária História de Monsieur Jabot –, com seu humor satírico e contraventor, na esteira do grande pintor e gravurista William Hogarth, criando uma trajetória subterrânea para as artes do século 19 (longe do pedantismo acadêmico), abrindo espaço para expor os modos ridículos da burguesia e da aristocracia europeias. Um tipo de anarquia que em muito se assemelha aos primórdios da arte que ficaria conhecida como histórias em quadrinhos.

Um livro de Töpffer.

Ali eu pude conferir uma sunday strip de Little Nemo in Slumberland, a obra-prima art-nouveau de Winsor McCay, tal qual foi publicada no New York Herald em 1905. Este contato nos permite ter noção de como saíam as cores opacas, o volume de texto em relação aos quadros e à página dominical em si, e possivelmente como um leitor de antes da Primeira Guerra Mundial recebia um conteúdo tão disruptivo, em embalagem tão atraente e fascinante.

Ali é possível conferir o aspecto de conto de fadas macabro germânico que contagia a violência inerente a Max und Moritz, do alemão Wilhelm Busch. Ali presenciamos o milagroso nascimento do estilo europeu em linha clara, num original do francês Christophe.

Eu poderia seguir, mas, para não ficar mais enfadonho, interrompo esse esplendor dos primeiros quadrinhos por aqui. Nada como plasmar o hipotético na materialidade. Nada como a pequena vitória de verificar as duas coisas que compõem os quadrinhos (arte e técnica) encravados em folhas antigas, resquícios de uma modernidade que se tornou ruína.

5 – Dois parágrafos sobre Bruno Porto

Bruno Porto, meu chapa de Raio Laser e um dos maiores designers do Brasil (como sempre repito, sem um grama de exagero e tudo comprovado com prêmios e CV), merece um comentário à parte. Não apenas como forma de homenagem, mas também porque seus métodos e capacidade de trabalho são realmente dignos de registro. Afinal, como diz o também raiúka Márcio Jr., “você pede ao Bruno Porto para resumir um filme de 1h30, e ele te devolve um relatório em áudio de 2h30”. De fato, Bruno é bom de prosa, conforme foram sendo envolvidos por sua extrema simpatia e capacidade comunicativa um sem-número de artistas, editores, pessoal do staff, atendentes, garçons, etc. Eloquente, hiperativo, capaz de uma organização das coisas e das ideias em nível computacional, Bruno fez uma “ordem do dia” com detalhado roteiro a percorrer por exposições, debates, entrevistas e galpões, para cada jornada em Angoulême. Ele ainda coordenava, em tempo real, a edição dos vídeos com PH no Eurocomics. Afinal, como também dizem por aí, o dia de Bruno Porto tem 72 horas.

Merci Bruno!

Eu não precisei fazer nada a não ser go with the flow. O que não quer dizer que não tenha sido uma cobertura cansativa, por vezes estressante. A verdade é que nos últimos dias eu estava moído e todo lascado de tanto andar com uma mochila pesando uns 15 Kg de HQs nas costas. Porém meu trabalho principal consistia tão-somente em improvisar mini “pensatas” (bastante erráticas) sobre as exposições, conforme acompanhamos nos vídeos para o Eurocomics. Bruno foi não apenas o cérebro e o coração desta cobertura, mas também os braços, porque além do mais ele abdicava de ver decentemente as exposições (“função” que me foi designada) para filmar tudo com a mágica de quem tira do bolso esses estilosos cards da Raio Laser, sob preguiçosa demanda de minha parte, em coisa de cinco minutos. Na cerimônia de premiação, cujo grande vencedor foi Marcello Quintanilha, no exato momento em que foi anunciado o prêmio, eu estava fazendo o quê? Cochilando. E o Bruno, ele filmou tudo. Vive Bruno! (Só não o perdoo por ter gongado a minha vontade de ver a sessão de filmes de Alice Guy Blaché com piano ao vivo, sob o argumento de que “cinema não é quadrinho”).

6 – Um poema para a estátua de Corto Maltese

Poucos que me acompanham enquanto crítico de quadrinhos sabem que corre, paralelamente às dobras do tempo e do espaço, em minha vida, também o ofício de poeta. Duvidam? Meu primeiro livro (coletando produção de duas décadas) sai, no mais tardar, em 2023. Ainda que eu esteja bastante enferrujado (e não conseguindo pensar outra forma de fazê-lo), para encerrar este texto/cobertura, decidi escrever algo nesse tipo de registro. Simples e prosaico, este poema foi desencadeado pelo atravessar da passarela Hugo Pratt, no movimento em vertigem do rio Charente, e pelo encontro com a tal estátua. À bientôt, Angoulême!

A alma de uma estátua

Olhando para o rio Charante,

no que pese dividir em duas a cidade de Angoulême,

está lá, como que encravada num horizonte eterno,

uma estátua de Corto Maltese.

Eu gostaria de escrever um poema distinto sobre estátuas,

Pois tantos já foram feitos,

enquadrando estátuas na cidade, na paisagem

a estátua diante do oblívio e do esquecimento,

- e a estátua sob a bosta dos pássaros.

Nenhuma dessas estátuas, no entanto,

era uma estátua de Corto Maltese.

Nenhuma dessas estátuas costurou as águas

e celebrou, introspectiva, o sol baixar no Oceano Índico.

Tampouco viu o fogo da guerra esturricar seus amigos

ou o labor esquivo dos orixás

abrir-se para territórios esquecidos

nas pradarias da mente

na alucinação dos viajantes.

É certo que essas estátuas,

além de não terem passado por África,

pelas Antilhas e pelo véu cigano de uma origem oblíqua,

também não guardavam uma alma.

Alma de empuxo e devir.

Alma de gozo e ressaca.

Pode uma alma habitar uma estátua?

O que sei é que essa estátua habita uma alma.

Alma de uma cidade

feita de ladeiras, paralelepípedos e quadrados.

Ladrilhos do medievo

que contam histórias até a modernidade.

Quadrados dentro de ruas que são páginas.

Ilustrações vítreas, pessoas que caminham

sob a luz opaca de inverno.

Dentro da cidade havia uma estátua

que operava como sua alma.

Essa estátua repousava sobre ladrilhos

cujos transeuntes funcionavam como quadrinhos

inscritos na alma de Corto Maltese.