Melhores leituras de 2019 #03: Ciro I. Marcondes

/

por Ciro I. Marcondes

As listas da Raio Laser têm o propósito de servir como um diário de leitura e uma recapitulação das experiências com quadrinhos que os escribas desenvolveram ao longo do ano. Elas têm mais a ver, portanto, com o temperamento (e até com certa temperatura dos ânimos) do resenhista do que com um objetivo técnico de elencar melhores produções anuais. Aliás, como se sabe, nossas listas são um vale tudo que beiram a irresponsabilidade: se eu li um compilado de Blondie de 1940 e bolinha num pdf safado, tá valendo. O importante é, guardada a devida modéstia de um projeto não muito elaborado como esse, registrar certa individualidade que marcaria não só as escolhas dos gibis lidos, mas também o tom dos textos.

Dito isso, que a minha lista tenha, neste ano, um bem maior número de gibis lançados no Brasil em 2019, não é coincidência. A gente recebe um montão de coisas aqui, dando um certo direcionamento na pauta. Eu ainda mantinha uma coluna semanal sobre quadrinhos (a já saudosa ZIP) que me ajudava a cuidar de cobrir ao menos parte deste montante. Isso tudo tornou a lista um tanto quanto parecida com as listas mais normaizinhas. Espero ter colocado coração nestas pequenas resenhas. A pilha cresce, 2020 já chegou e as promessas da Raio são eternas. Não esqueçam de nós, teremos mais novidades. Obrigado aos nossos seletos leitores!

Como sempre, a lista vem sem ordem de importância. A única ordem é a da experiência sentimental ao me deparar com a profundidade destas narrativas.

Leia também:

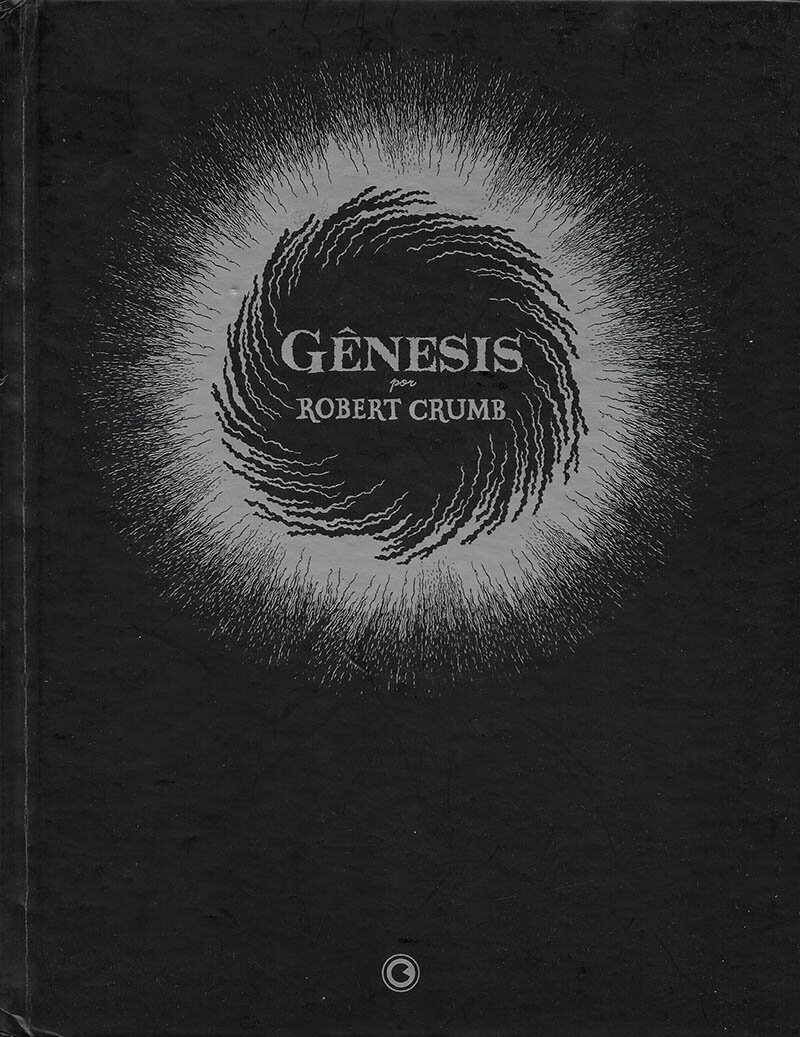

Gênesis – Robert Crumb (Conrad, 2009): O texto do Velho Testamento pode ser lacunar e ao mesmo tempo contaminado por uma infinidade de detalhes desnecessários, incompreensíveis. Os desígnios destas escrituras são explicados por Crumb nos muito úteis textos acessórios que acompanham esta prodigiosa e corajosa versão que o velho cartunista ilustrou, cuidadosamente, para o texto bíblico: estas histórias nasceram de um judaísmo arcaico pré-babilônico, com forte influência do paganismo, e foram alteradas sistematicamente ao longo de séculos e séculos. Crumb busca uma impossível neutralidade diante da crueza das palavras da Bíblia, mas impossível mesmo é não se tornar um completo devoto da pesquisa histórica (de arquitetura, indumentária, etnias, costumes, etc.) que ele exibe, com obsessão, em cada quadro retratando, com aspereza e estupor, as histórias da Arca de Noé, de Sarah, de Esaú e Jacó, etc. Por inacreditável que possa parecer, a arte de Crumb aqui está no ápice, e sentimos o vigor, a vontade e a inteligência de cada linha cruzada no papel. Um árduo trabalho, sensível em cada detalhe, que tem a “simples” tarefa de elevar a mídia dos quadrinhos a um patamar nunca antes alcançado.

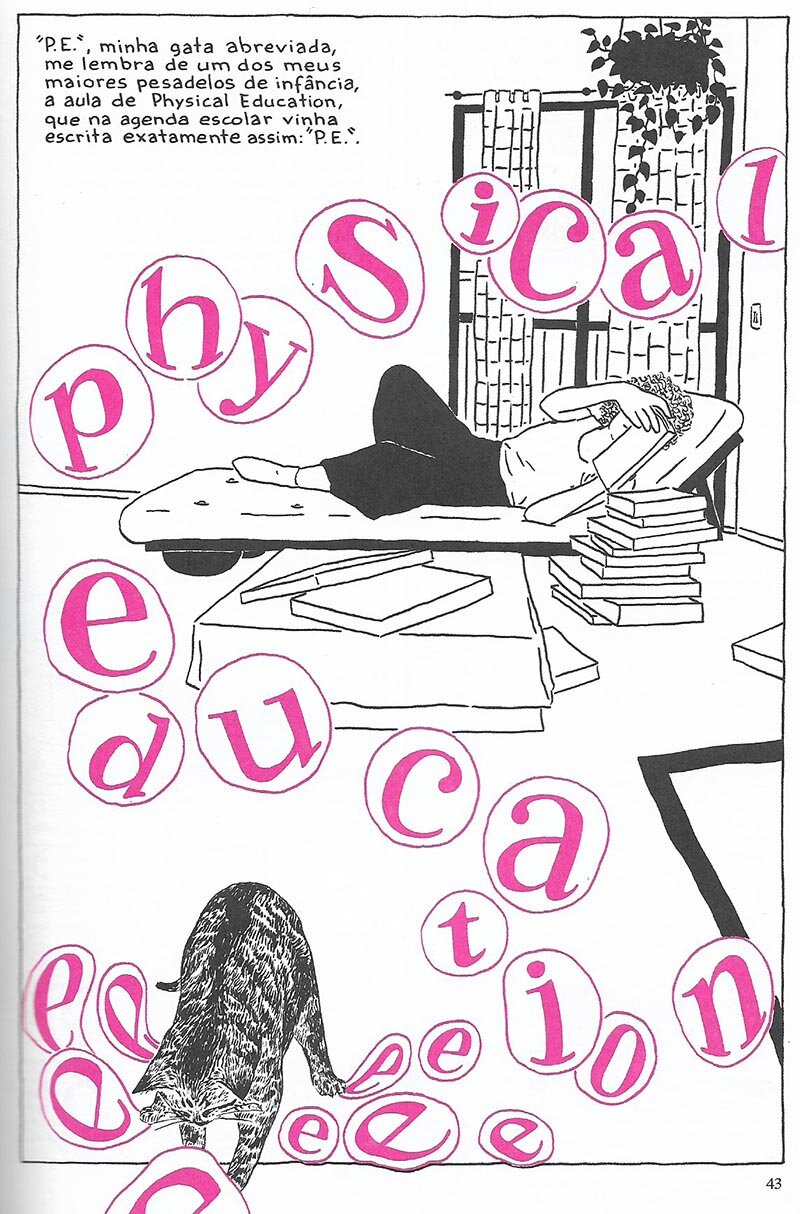

Viagem em Volta de uma Ervilha – Sofia Nestrovski e Deborah Salles (Veneta, 2019): Como antigo estudante de Letras e ex fã de gatos, há uma parte de mim que se identifica profundamente com Viagem em volta de uma ervilha. A ideia de estacionar a vida para ler um poeta romântico como Woodsworth, buscando um encaixe entre essa lírica romântica hoje antiquada, e uma vida millennial de pessoa-solo atravessando as agruras de um mestrado, somado ao olhar superestimado dos (e sobre os) gatos, me causa emoções mistas. Poderia ser uma coisa “nhé” irrelevante e preguiçosa, mas a verdade é que o texto de Sofia Nestrovski é elaborado, irônico (como não deveria deixar de ser) e constrói belas pontes entre estas minudências aparentemente irrelevantes e texturas poéticas que vão desaguar na arte mutável e elegante de Deborah Salles, fazendo destas introvisões, devaneios e digressões efetivamente uma tessitura que funciona em quadrinhos, com cenas lindas da passagem do tempo, de ideias abstratas, de sonhos. Não luto Kung Fu e fiquei velho e chato para achar os gatos ainda fofos, mas esse quadrinho leva a sério sua artisticidade, trata sua forma como um origami, e consegue extrair um sentimento de sublime das coisas mais vagas e íntimas, poesia vinda do nada, como toda poesia deveria ser.

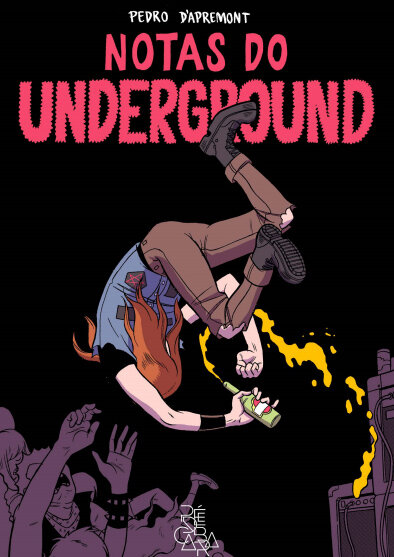

Notas do Underground - Pedro D’Apremont (Pé de Cabra, 2019): Como eu já disse, Seinfeld para metaleiros, misturando olhar de perplexidade diante do tosco interior de todas as coisas, e uma predisposição irrefreável de zoar a porra toda. Mais AQUI.

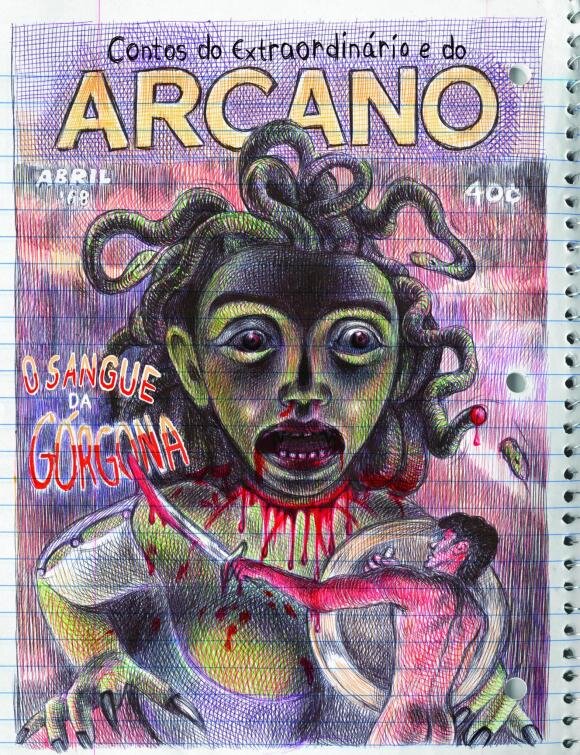

Minha Coisa Favorita é Monstro – Emil Ferris (Cia. das Letras, 2019): Este quadrinho, que percorreu tortuosos caminhos de rejeição e ritos iniciáticos para chegar ao atual triunfo em que é considerado algo como “um dos melhores de todos os tempos” (talvez exagero), é sim um trampo de inacreditável minúcia. O ofício de ilustrar é também o do design de páginas: cada uma apresenta uma nova possibilidade para a mídia. Neste sentido, é como se fosse um Chris Ware que faz sexo: selvático, lúbrico com as possibilidades de se reinventar o leiaute a cada passada de página (imagina o trabalho). Além disso, as figuras humanas/disformes, com suas irresistíveis hachuras, ainda com o peso de retratar uma outra época: cada página poderia também ser emoldurada. Como se não bastasse, há o drama humano, o trauma, as dores de crescimento (dores de lobisomem), a fabulação e toda intertextualidade ligando um lado sombrio/feminino/lunar da vida com o fascínio por velhos gibis de horror, resgatando o ethos de um tipo de quadrinho hoje relegado a curiosidade historiográfica. Minha coisa favorita é monstro é um mistério noir que abre, na medida em que encaramos suas fronteiras e hipóteses, chagas profundas, capaz de dimensionar diferentes versões da tragédia humana, seja de homens e mulheres, meninos e meninas, caçadores e lobos. Um trabalho em que se percebe a doação, até a exaustão, de cada capacidade física e cognitiva de sua autora, para cada aspecto – seja a mínima localização de um detalhe do desenho ou do texto, seja nos vários sentidos ambicionados pelas lições do quadrinho – que a obra possa incorporar. De fato, muito raro.

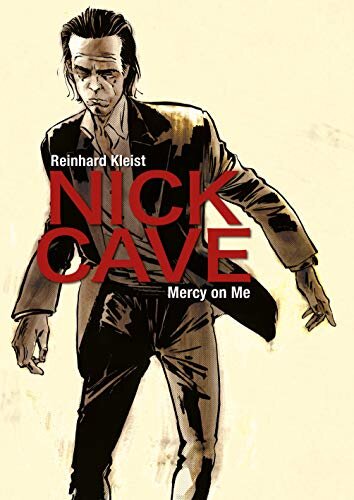

Nick Cave, Mercy on Me – Reinhard Kleist (Self Made Hero, 2017): O roqueiro australiano Nick Cave é um dos meus artistas favoritos, em qualquer mídia. Seja pela brutal consistência de sua carreira, considerando todas as variações e metamorfoses que sua música sofreu ao longo de várias décadas, seja pelo lirismo agudo, poesia vulcânica que emana de seus dedos ensanguentados, seja pelo aspecto sagrado de seus shows, que tive a sorte de presenciar quando veio ao Brasil em 2018. Daí o meu alto rigor na hora de avaliar esta biografia feita pelo quadrinista alemão Reinhard Kleist (que já havia feitos outras, de Johnny Cash e Elvis), um grosso volume de 300 e tantas páginas misturando em gótico nanquim, a carreira, o ideário e o imaginário de Cave. Estão lá a violência expressiva de seus personagens, que são condenados à morte, cidadãos caídos, cidades condenadas, tudo isso dialogando com as noias internas do artista: sua solidão flagrante; sua turbulenta relação com a parceira de vários anos, Anita; seu vício em drogas e o posterior rehab; a solidão em Londres, em Berlim, em São Paulo; e também a gênese criativa de sua constante busca pela radicalidade estética, expressa numa autodestrutiva e eterna insatisfação. Kleist utiliza inúmeros recursos estilísticos para fazer jus ao legado cada vez mais crescente da música de Cave ao mundo. Por vezes, repete as mesmas cenas, porém do ponto de vista de personagens diferentes (algo raro em HQ). Em outras, mescla eficientemente memórias com processos criativos e letras das músicas de Cave. Por fim, simplesmente coloca o artista para conversar com seus personagens e referências, como ocorre na apocalíptica sequência final, quando Higgs Bosom Blues, uma das mais intensas e melhores músicas do século 21, é usada para demonstrar o tormento e redenção de Cave para lidar com a perda do próprio filho. Publiquem isso aqui, e logo!

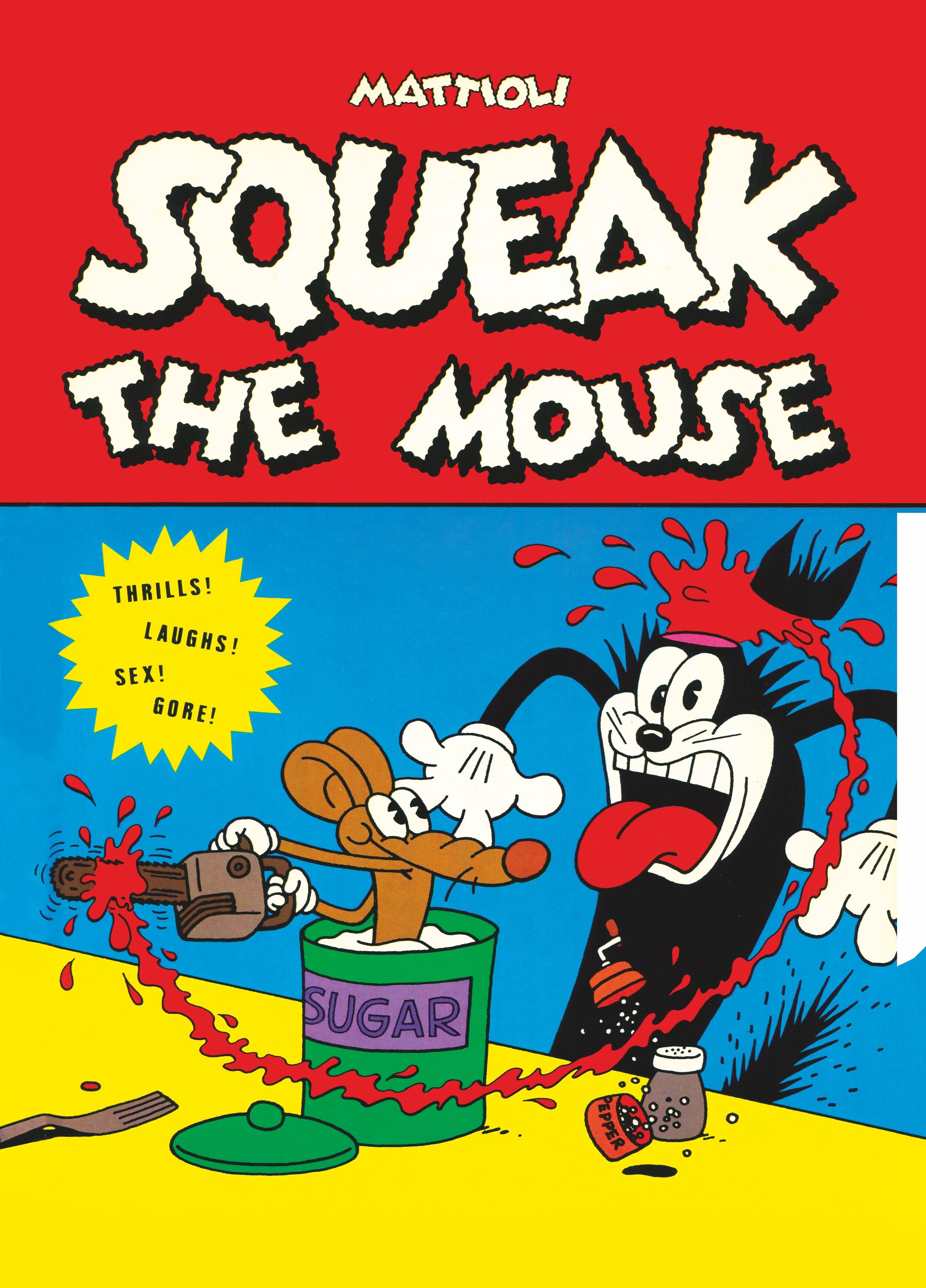

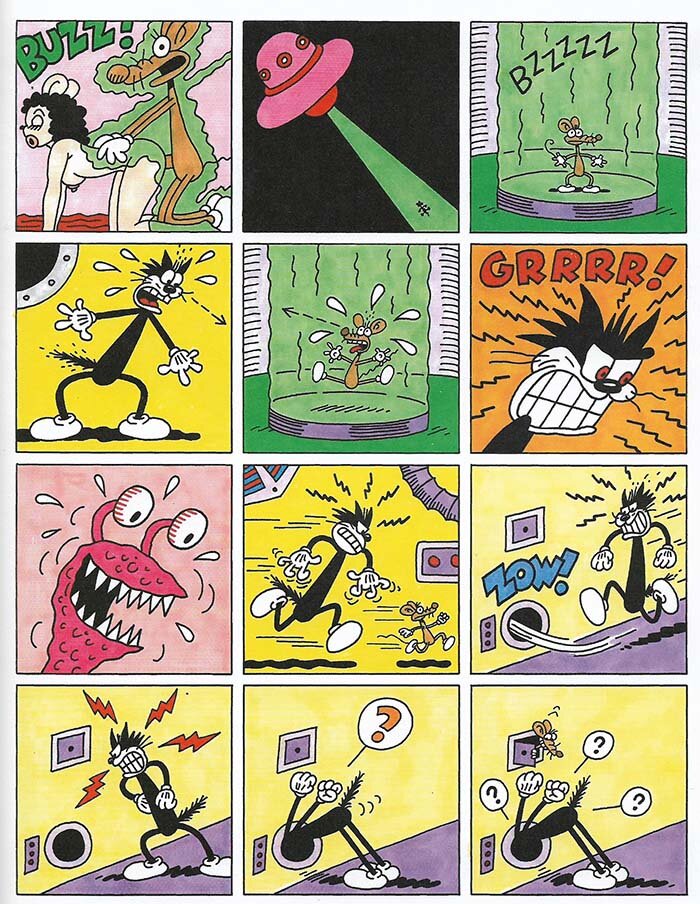

Squeak the Mouse – Massimo Mattioli (Veneta, 2019): O iconoclasta Mattioli produziu, nos anos 1980, para a revolucionária revista italiana Frigidaire, três arcos de histórias de um rato e um gato se perseguindo até os limites da escarnificação, que são, no final das contas, a mais pura e manifesta motricidade possível nos quadrinhos. Aqui, há um pouco de tudo que é dinâmico, perpétuo, tudo que renasce numa iteração eterna, tudo que é metamorfose. Dentro dos limites desta repetição sem fim – como se o jogo de olhar e ver os desenhos se transformarem, coloridos, intensamente, fosse um gozo próprio –, a explicitação de uma realidade jogada na cara: gore, ultraviolência, pornografia. Uma avenida de dejetos do capitalismo se abre quando nos deparamos com as atrocidades depravadas de Mattioli, como se, por um instante apenas, a lógica de hiper consumo, pornô-expressão dos processos hipócritas a que somos submetidos diariamente, nos mass media (e agora na internet), se tornasse tão simples quanto um desenho de Tom e Jerry. Squeak the Mouse atualiza essa motricidade que já vinha do cinema silencioso, que continha em seus princípios esta mesma violência (slapstick), além de promover uma potência de expressão alucinatória e derretida que já estava nas comic strips de animaizinhos do começo do século XX (vide Krazy Kat), levando a capacidade de intervir (literalmente) na realidade ficcional (assim como em seu significante) dos quadrinhos a um paroxismo que, no final, não poderia resultar em outra coisa senão num puta ato político. Mais AQUI.

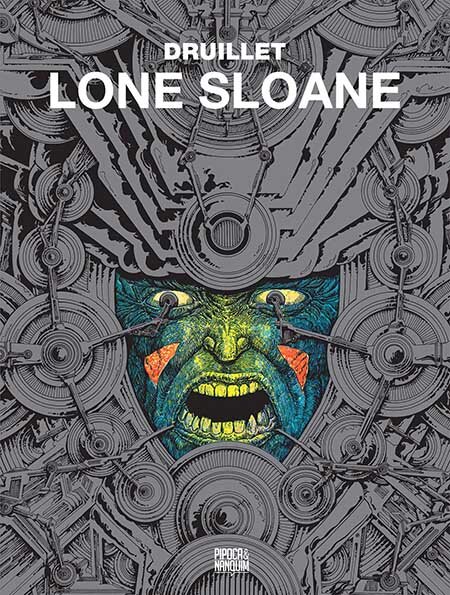

Lone Sloane – Philippe Druillet (Pipoca e Nanquim, 2019): Este quadrinho tem um pouco de tudo que gosto: delírio, sensualidade, arrojo estético, ousadia temática, psicodelia, horror cósmico. Por mais que alguns aspectos camp dos argumentos tornem as histórias um pouco difíceis de digerir, a magia que Druillet era capaz de incutir, tanto na forma quanto nos desafiadores aspectos holísticos de Lone Sloane, tornam ele absolutamente incontornável. Mais AQUI.

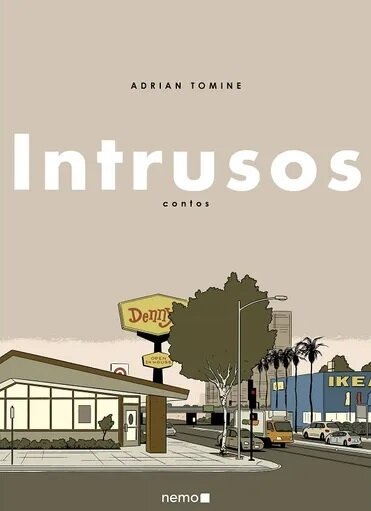

Intrusos – Adrian Tomine (Nemo, 2019): Eis um autor que é, ao mesmo tempo, um mestre da sutileza, em produzir sentido nas entrelinhas e um deflagrador das ambiguidades existentes nas relações humanas, em um mundo carregado de polaridades imbecis e ideias totalizantes. Tomine consegue declarar um amor quase inconfessável pela perfídia da vida real. Suas relações humanas, tão complexas quanto ininterpretáveis, se traduzem em modelos difíceis do abuso, do amor sem noção e da dependência na fragilidade. Tudo isso sem perder o olho na forma, no esmiuçar destes conteúdos invisíveis em quadrinhos capazes de exprimi-los. Um mestre moderno. Mais AQUI.

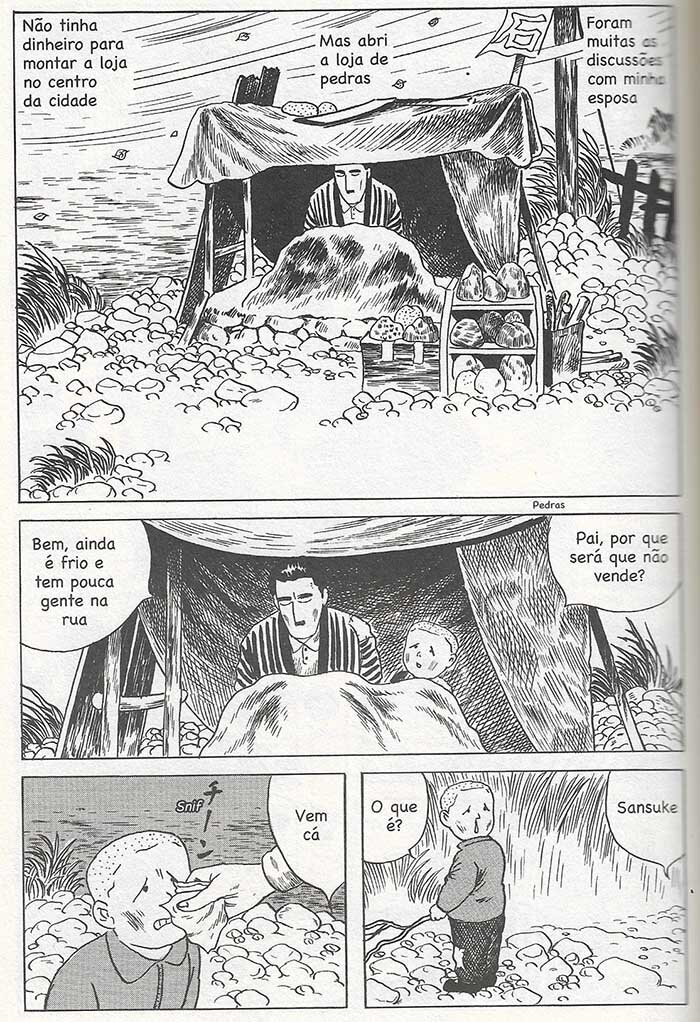

O Homem sem Talento – Yoshiharu Tsuge (Veneta, 2019): Chega a ser cômico que O Homem sem Talento tenha, ao mesmo tempo, um componente da realidade social do Japão (a história foi publicada entre 1985 e 1986) e uma zona negativa zen que direcione a leitura a um esmorecimento de tudo, a um abandonar de qualquer causa. Aqui vemos a história de um homem e sua insípida família, todos submetidos a uma espécie de torpor (como espécie de náusea sartreana, porém à maneira japonesa) diante da vida, procurando vender pedras catadas de um rio (a cada vez mais abandonada arte do Suiseki) e máquinas fotográficas quebradas, como se se pudesse viver no mais absoluto estado de imobilidade possível. Tsuge faz uma leitura de um Japão imersivo e imemorial, provavelmente indistinto para os dias de hoje e em extinção nos anos 80, produzindo uma reflexão intensa e dolorosa sobre a utilidade de um homem e das coisas. O quadrinho está embebido numa melancolia aguda, porque encena um teatro do absurdo que, sabemos, não é apenas a vida daquele pobre diabo de protagonista, mas sim, em algum grau, também a de todos nós. Esta zona negativa do zen está na sofreguidão com que se abandona a vida dos regimentos sociais (incluindo família, emprego, luxos quaisquer) para se tornar andarilho, monge ou mendigo, coisa comum no Japão. Aparentado de um budismo maltrapilho cuja miséria, a poesia e a prática do zen se coadunam, o sentido para esta história parece se situar justamente em seus pontos cegos existenciais e morais, ou seja, tudo aquilo que não captamos das misteriosas parábolas, tudo aquilo que não captamos na mistura de absurdo dadaísta e holismo sacrossanto que pairam sob as atitudes do homem sem talento. Talvez, no entanto, estejamos aqui com um excesso de retórica para procurar explicar uma obra que provoca o estupor por se recusar a se doar a qualquer campo sígnico. Enfim, é como diz uma antiga sutra, atribuída ao próprio Buda: “No que é visto deve haver apenas o que é visto, no que é escutado deve haver apenas o que é escutado, no que é sentido (cheiro, gosto e tato) deve haver apenas o que é sentido, no que é pensado deve haver apenas o que é pensado.”

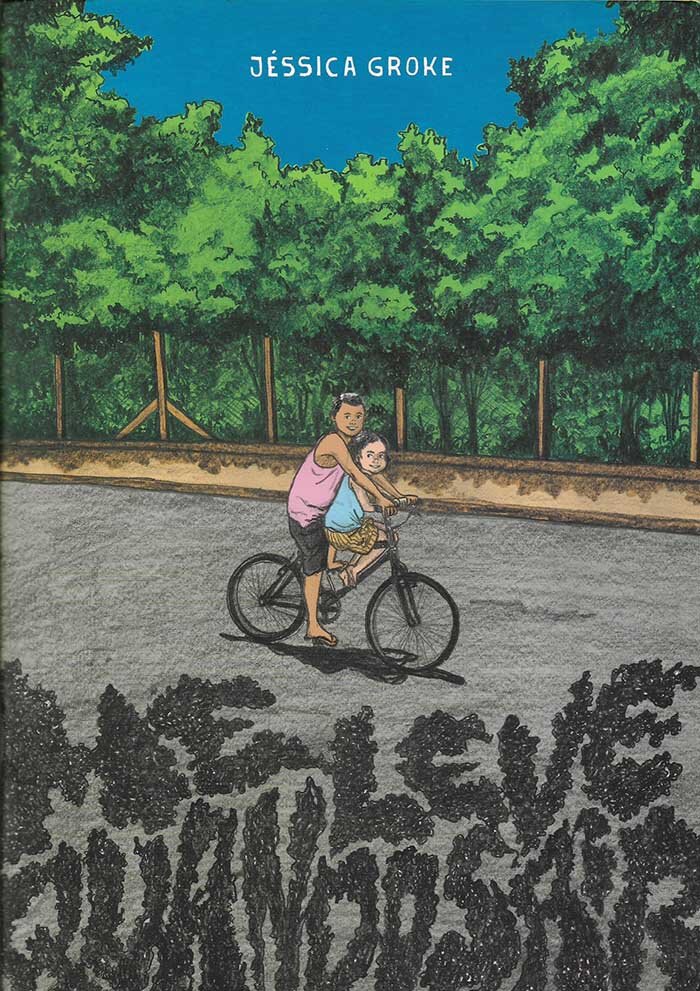

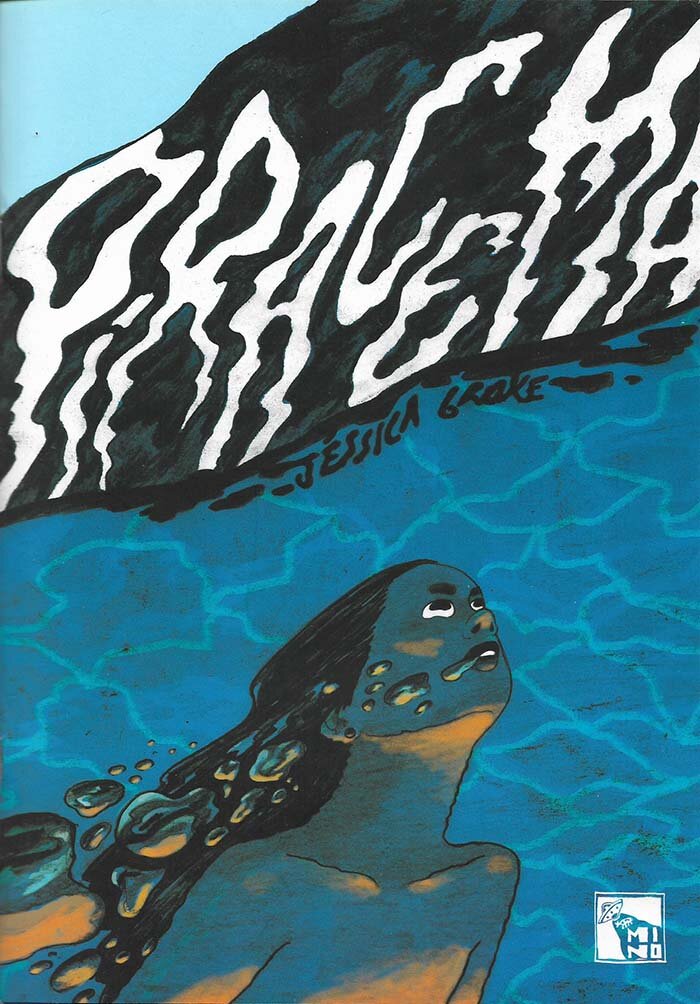

Me Leve Quando Sair / Piracema – Jéssica Groke (Independente / Mino, 2018 / 2019): Estes dois quadrinhos, com suas poucas páginas, enorme capacidade de síntese e brilhante habilidade em produzir recortes de momentos de afecção muito íntima, me impactaram profundamente. Jéssica Groke, uma jovem autora, aparece no nosso cenário nacional com grande potencial. Me Leve Quando Sair, uma publicação independente, traz páginas desenhadas a lápis em vigoroso detalhe. O enfoque das ilustrações é hiper-realista (e deslumbrante), mas a autora subverte mesmo a expressão de sentimentos recônditos e reflexões pertinentes às dúvidas da juventude é na montagem dos quadros e das páginas. Sem cinema, aqui: Groke vaza os requadros num jogo de sensibilidades como se aquele passeio com o irmão por Parati (é esse o simples plot da narrativa) fosse traduzido em impressões, flashes e sensibilidades mais delicadas. Tudo no mais minucioso (e também lacônico) esquadrinhamento da mídia. O que não quer dizer que não haja fúria, torpor e sentimentos violentos implicados nestas relações. Já em Piracema, que considerei superior aos outros dois volumes da série Tabu (da editora Mino), o hiper realismo está um pouco atenuado, ao menos na natureza dos desenhos, e há um pouco mais de recurso a uma simbologia jungiana para retratar a descoberta da sexualidade em si e também de afecções homossexuais na experiência de uma ingênua tween que vivencia, numa viagem a uma fazenda, coisas das quais ela nunca se esquecerá. Nestas pepitas lapidadas de Jéssica Groke, nenhum diálogo é por acaso, nenhum olhar deixa de denotar forte sentimento, nenhum momento eleito para figurar na história passa em vão. Ela não precisa de recordatórios, e os afetos se transmitem na mistura de impressão delirante e realismo. Está aí uma autora pronta para galgar mais, e melhor.

El Día Más Largo Del Futuro – Lucas Varela (Hotel de las Ideias, 2017): O quadrinista argentino Lucas Varela tem um estilo limpo e moderno, e as situações pantomímicas que cria neste hilário romance gráfico silencioso são escrachadas e sádicas, como se Jacques Tati fizesse quadrinhos, porém, tivesse muito mais forte influência dos Irmãos Marx do que de Buster Keaton. Resulta-se, disso, um efeito parecido com o visto em Squeak the mouse (do qual bebe): a motricidade alucinatória do quadrinho em prol da deflagração de uma completa distopia capitalista. Aqui vemos, num futuro genérico, projetos de destruição, por parte de corporações idênticas e assépticas, de seu rival-espelho projetadas no cidadão comum, uma espécie de escravo moderno, cujo sonho de “Paraíso” reside numa campanha publicitária tão longínqua quanto a chegada de um ser intergaláctico. Acontece, no entanto, que esse ser intergaláctico efetivamente chega, e as coisas parecem acenar para uma promessa de mudança. Varela engenhosamente utiliza a paródia e o mutismo de seus personagens para olhar no centro do lado obscuro da automação e da tecnologia, revelando sua potência falseante.