Sometimes, silence can be like thunder*: mais três visões sobre quadrinhos mudos

/

por Ciro I. Marcondes

*“Love Sick” – Bob Dylan“

Um gato tenso, tocaiando o silêncio”. Esta é a pequena definição que a poeta Orides Fontela atribuiu à natureza da poesia. De fato. O poético reside no fracasso assumido da tentativa de expressão do indizível. Nos pensamentos que não se completam. Na falta ao se tentar falar da imensidão do espaço. No arrebatamento ao encontrarmos a barreira que limita o entendimento e a imaginação. Sim, a poesia tem algo que margeia o silêncio, que passa a ser vetor inescapável de sua veiculação. As palavras poéticas, seja na economia de Fontela ou nos milhares de versos de um Camões, existem para circundar e mordiscar estas esferas de vazio e abnegação que nos cercam. Estes silêncios são vultos que, com a luneta das imagens poéticas, conseguimos ver bem de longe. Aterradores vultos.

Porém, se a palavra escrita existe para contornar este hiato indecifrável, se funciona como eletrocardiograma em que conseguimos ler apenas linhas verdes que conduzem a uma realidade imensamente mais complexa (conjecturas do coração), por que simplesmente não ultrapassar esta hiância incompleta, estes algoritmos insolúveis, e chutar a porta investindo diretamente na imagem? Por que a poesia deve ser um mero fax do silêncio, por meio da palavra, se a imagem pode nos fazer mergulhar diretamente no corpo vivo da realidade? Que a imagem é código, todos sabem, mas ela não se esgota em signos. A verdadeira beleza da imagem está em sua polivalência. Em sua capacidade de instituir derivações, ampliações, multiplicações. Hoje, mais do que nunca, uma imagem é uma célula que se reproduz (na mente e na escrita da realidade) sem repressão ou freio, livre para não ser compreendida por ninguém.

Num mundo em que tudo significa alguma coisa, a cacofonia remete ao silêncio.

Durante anos pesquisei esta hipnose renegada da imagem muda. Minha obsessão, confesso, é a de que a poesia se abraça melhor na imagem silenciosa do que na palavra dos poetas. Que a poesia abastardada dos filmes, das pinturas, das fotografias e dos quadrinhos é que efetivamente carrega a potência de nos alvejar com a flecha do paradoxo. E, todos sabem, quando alguém se vê condicionado a uma obsessão, não há outra saída senão levá-la até as últimas consequências. O silêncio, assim, é a expressão que buscamos quando nosso chamado não tem ressonância, mas se sublima na forma de arte. “O silêncio não tem objeto. Tem, porém, sujeito”, já dizia o filósofo Santiago Kovadloff. A poesia é a frequência do mundo em que a comunicação se faz quando a mensagem é emitida sem que se espere um aceno do receptor.

Este texto é uma continuação de outro, O silêncio à espreita: sobre o universo das HQs mudas, que publiquei na Revista Antílope número 2, e depois aqui mesmo na Raio Laser. A ideia é realizar três análises de quadrinhos mudos partindo de reflexões como estas acima, em três paradigmas distintos de silêncio. Afinal, como passear pelo vasto leque de possibilidades de construções sem palavras em quadrinhos sem que todas se pareçam tão somente com uma pálida mímica ilustrada? Como demonstrar que, conforme nos apontou o grande Dylan (logo, verdade), que “às vezes, o silêncio pode ser como o trovão”? Três chances e três tentativas a seguir:

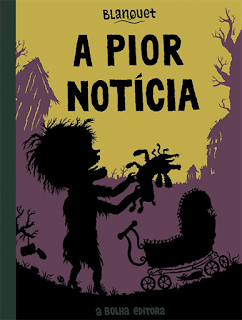

1 – A Pior Notícia (Stéphane Blanquet) – As sombras do mal

Se você tem intenção de narrar uma história escabrosa, é bem possível que se decida a fazer isso nas sombras.

A Pior Notícia, um luxuoso livro em quadrinhos lançado em 2014 pel’A Bolha Editora, é uma prova de fogo para aqueles que temem aguentar os limites da maldade humana e das atrocidades que somos capazes de cometer em nome da sobrevivência, do amor e do sexo. O autor é o artista multimídia francês Stéphane Blanquet. Em meio a projetos de animação, direção de arte e instalações, ele construiu esta narrativa gráfica que emula os efeitos dos teatros de sombras, muito usados nos espetáculos de vaudeville em Montmartre (Paris) no final do século 19 e início do 20. Estes espetáculos eram dispositivos muito simples, mas extremamente efetivos: as sombras de grandes chapas de metal nas formas de pessoas, coisas e animais eram projetadas nas paredes para dar conta de histórias que podiam ter grande complexidade. Linguagem quase sempre muda, suas origens remontam à China e à Índia de centenas de anos atrás. Suas inúmeras variações levaram os titereiros de teatros de sombras a criarem diversos tipos de recortes dos personagens nas projeções, inspirando o que mais tarde se tornariam os diferentes tipos de planos cinematográficos.

Outro tipo de entretenimento secular que certamente ajudou a inspirar Blanquet foram as lanternas mágicas, um tipo de projetor de slides com lentes de vidro que também assumia essa função de contar histórias (muitas vezes de fantasmas, as chamadas fantasmagorias) por meio de imagens sombreadas em sequência, como ocorria também com antigos panoramas móveis e com os chamados teatros de papel kamishibai japoneses. Blanquet é extremamente hábil em se aproveitar dessas formas antigas de narrativa para extrair também um conteúdo obscuro, devedor aos contos de fadas dos irmãos Grimm, publicados no início do século 19, auge do Romantismo.

A Pior Notícia se aproveita deste absoluto domínio das sombras para contar várias histórias com criaturas horripilantes – obviamente somente sugeridas –, atos hediondos e pessoas odiosas. Uma freira que estupra os internos de um reformatório. Um pai que quer matar sua filha recém-nascida porque nasceu mulher. Crianças que enfiam um rato dentro da vagina de uma velha senhora. Tudo isso vem acompanhado do silêncio não apenas imposto pelo indizível destas maldades, mas também pela abjeção das imagens, que (felizmente) sugerem apenas suas formas externas.

Essas histórias eventualmente vão se intercruzando, mas de uma maneira doentia e perturbadora: se Blanquet sugere algum tipo estranho de encadeamento temporal e relações de causa e consequência entre os fragmentos, isso mal é percebido pelo leitor porque, em determinado momento, estas quase-imagens nas sombras começam a se desdobrar sobre elas próprias. Monstros começam a emergir destas metamorfoses, como se as sombras mesmo se amontoassem atrás das fontes de luz, gerando quimeras delirantes, algo que se reflete no patente surrealismo do final destes contos terríveis. Claramente, a perversão e a devassidão sugeridas transbordam, via sua natureza silenciosa, para o resto do quadrinho (quer dizer: sua narrativa e forma), como se fosse uma panela de molho fervendo saltando para fora de seus limites. Daí as imagens de insetos e outros bichos que passam por estágios larvares e crisálidas. Blanquet opera este nível artrópode de metamorfose no conteúdo do próprio quadrinho, o que faz com que termine inevitavelmente em metalinguagem. É pérfido, é repugnante, mas é ao mesmo tempo épico, inacreditável. Estas sombras caminham junto com o silêncio macabro que as acompanham.

Sombras do mal, como no clássico do cineasta Jules Dassin

.

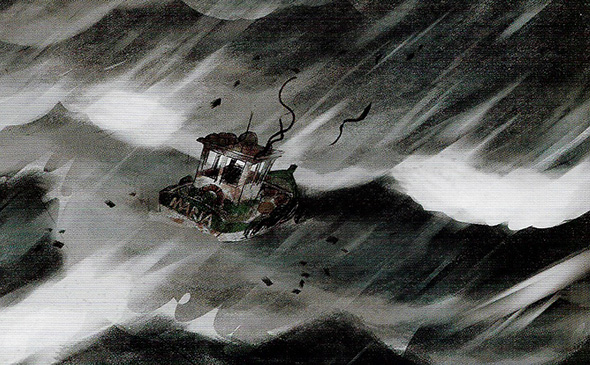

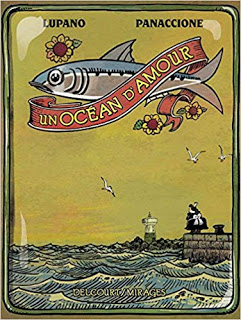

2 – Um Oceano de Amor (Un Océan d’Amour – Wilfrid Lupano e Grégory Panaccione) – Um balé ilustrado

Sou grande fã do filme The Navigator (1924), dirigido por Buster Keaton e Donald Crisp, e isso tem tudo a ver com o porquê de também ter achado incrível o passeio que os franceses Lupano e Panaccione oferecem no quadrinho sem palavras Um Oceano de Amor. Qualquer quadrinho que resgate um imaginário de Buster Keaton – e que vá além de suas temáticas e trejeitos, mas procure também emular a sofisticação de suas gags visuais – merece imediatamente meu respeito.

Vejamos: The Navigator narra as peripécias de um (pra variar) loser que perde a chance de oferecer uma lua de mel para sua pretendente e embarca numa viagem solitária (por engano, evidentemente) em alto mar. Ele descobre, eventualmente, que seu interesse romântico, por acaso, está a bordo do mesmo navio. Eles se engalfinham, se detestam, se evitam. Porém, também eventualmente, acabam cedendo ao temperamento amoroso que acomete a dois seres humanos isolados em busca de afeto. A trajetória em alto mar é marcada por desventuras: navios de guerra, nações inimigas e perigosos aborígenes (é 1924, meu povo). Keaton faz mágica com as dimensões espaço-temporais do filme, deixando a câmera simular os movimentos do navio, derivando daí todo tipo de tropo visual que se coordene com as possibilidades do campo fílmico. O segredo está em compreender tudo o que resulta da equação polivalente de movimento e espaço na construção cinematográfica. Buster Keaton sabia meio que esgotar estas relações incógnitas. Às vezes, o resultado era bufo, hilário, estapafúrdio. Em outras tantas, era poético, intenso, sublime.

The Navigator

Este quadrinho, digamos, keatoniano, busca fazer uma aproximação semelhante em suas coordenadas de espaço, tempo e movimento. A geometria dos enquadramentos, a fixação pelo que ocorre dentro do campo, a elaboração do gênero slapstick como se fosse espécie de máquina de Goldberg (uma gag levando à outra, e à outra, num processo mecânico de continuidade que deleita os olhos como se fosse ASMR) – tudo aqui busca esta síntese tão delicada entre o rir e o sonhar. Além, é claro, da catalisação provocada pela associação entre o tema marítimo e a síncope amorosa do casal.

Um Oceano de Amor, vamos lá, conta a história (num muito feliz combo entre aquarela e nanquim) de um velho pescador e sua esposa, cozinheira com dons dignos de Ratatouille. Eles são separados, primeiro, pela interferência de um navio industrial pesqueiro, e depois (é claro) por uma tempestade. Ao perceber o desaparecimento de seu marido, a cozinheira também se lança em alto mar (num estranho cruzeiro). A história se torna, como se deve perceber, uma comédia de erros. Lupano, o roteirista, se esforça em tascar referências culturais (tipo Naúfrago) e estereótipos políticos, procurando um pouco de ecologia aqui e um pouco de comentário social ali. Ele é o escritor também da série de grande sucesso Les Vieux Fourneaux, onde traços delicados de personagens com várias camadas são desopilados em relações sociais sutis. O que mais interessa aqui é essa capacidade de transformar pensamentos, projeções e sentimentos num código sem palavras, onde as imagens devem escorregar umas nas outras.

Quem executa esta perícia é Panaccione, e sua inspiração para encadear os motores que seguram Um Oceano de Amor certamente tira alguma lição da pantomima muda de Buster Keaton. Oriundo da animação, o ilustrador conduz a sequência de imagens sem palavras como se faz engenharia. Como em Keaton, pouco importam as alocações de sentido que o tema do filme queira propor. Seus filmes funcionam como vibrações abstratas na tela, porém feitas de seres concretos. Panaccione, em seu aquarelado impressionista, alcança estas vibrações com pulsão e explosão de cores, tornando-se difícil encerrar a leitura antes que o livro acabe. É um jogo sujo, nos seduzir pela técnica, mas muitas formas de arte interessantes se lançam ao desafio deste subterfúgio. Portanto, acima de animação, quadrinhos, pintura, cinema (tudo que foi citado em relação a esta BD) paira mesmo é o balé – que transfigura o movimento em linguagem. Um balé ilustrado.

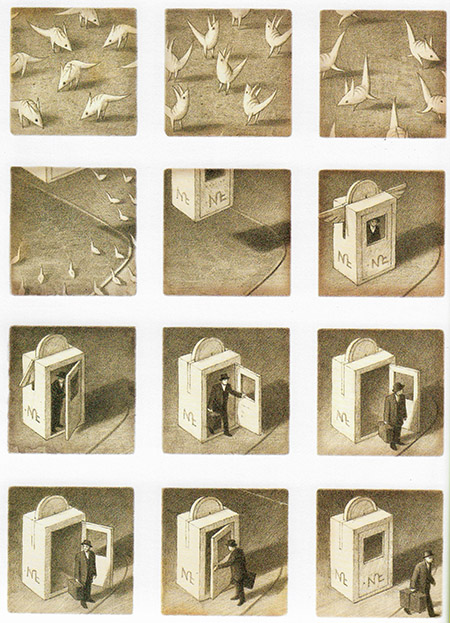

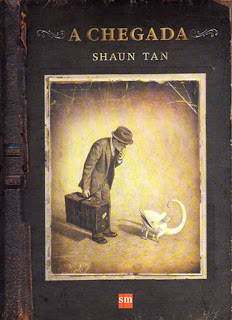

3 - A Chegada (Shaun Tan) – A metáfora viva

Uma metáfora é uma comparação entre imagens transcodificadas em palavras. A existência da metáfora é como se fosse uma evidência da profunda implicação entre palavra e imagem, de como são inextricáveis. Imagens são os pais das palavras, e as palavras em si são também imagens. Já uma alegoria é uma trajetória (imbuída de narratividade) expressada através de imagens. À primeira vista, uma história em quadrinhos como A Chegada, altamente simbólica e densa em significado, tem tudo para ser lida como alegoria. Não apenas porque são imagens mudas que a narram, mas também pelo tom de parábola investido em cada requadro que, em si, poderia ser considerado uma obra de arte individual.

Minha proposta é pensar esta premiada, sombria e exuberante HQ como metáfora, e não apenas como alegoria. Uma metáfora é como uma função matemática: trabalha, de acordo com coordenadas de base comparativa, as proporções diferentes entre ideias e situações. Estas ideias e situações são imagens perfeitas que se sobrepõem uma à outra. Quando alguém diz “esse menino é um capeta!”, são as imagens do menino e do capeta que, naquilo em que são compatíveis, se entrepõem. E A Chegada é justamente isso: duas imagens fundacionais se interpenetram. A primeira delas é a linda e humilde história, altamente inspirada no neorrealismo italiano, do imigrante/refugiado que precisa aprender, chicoteado por circunstâncias abomináveis, a sobreviver em solo estrangeiro. A segunda é uma macrorrealidade inspirada em um sinistro ambiente steampunk, que consegue parecer mais aterrador do que o nosso próprio mundo.

E como isso pode ser possível?

A Chegada é, ao mesmo tempo, uma história árida e realista (inclusive no inesquecível lápis colorido em sépia), e uma fantasia delirante cheia de estupor e criatividade. Acho que isso ocorre, primeiro, porque esta HQ funciona como metáfora viva. Cada cena, cada quadro opera esta sobreposição básica da mesma maneira que a metáfora na língua o faz. É como se pudéssemos, com uma lente especial, ver o filme Ladrões de Bicicleta sobreposto a algo como A Montanha Sagrada, sem prejuízo para nenhuma das obras. O resultado é um tipo de metáfora perfeita, como se produzida no mundo das ideias de Platão (que ironia, feita de imagens), ilustrada como se tivesse o dever de ser a última obra de arte da Terra.

O que permite esta liga é justamente a ausência de palavras da HQ. Aqui, as imagens brotam já maduras, inteiriças em seus castelos conceituais. A afinidade natural, ilesa, desta iconologia, é o que inflama a potência da história. O aspecto de ficção científica e o silêncio das imagens permitem que situações extremamente particulares possam ser percebidas como universais. A cada fruto exótico que o imigrante tem dificuldade em comer, percebemos uma perfeita tradutibilidade de culturas e sentimentos humanos. Convenhamos, é uma maneira de se pensar a linguagem bem mais sagaz do que naquele filme de mesmo nome, A Chegada.

Não vale muito a pena ficar aqui descrevendo os detalhes desse quadrinho, certamente com medo da insuficiência desse exercício. Mais uma vez, a HQ sem palavras permite o acionamento de um motor interno, uma beleza sim estrutural, mas não apenas isso, como se nossa compreensão e entendimento estivessem na caixa preta da linguagem, e não nos seus efeitos. Shaun Tan, este brilhante australiano, tem sim um monte de referências identificáveis (de Eisenstein a Escher), mas poucas coisas importam mais, nesta leitura dolorosa da realidade dos milhões de imigrantes da primeira metade do século 20, que a vivacidade da metáfora aqui erigida.